Марина Беляева «Лес тебя любит»

4125

15 минут на чтение

Photo by Andrew Neel on Unsplash

И снова к нам заглядывают фантастические рассказы! В это воскресенье читаем грустную историю «Лес тебя любит» Марины Беляевой.

Во время прогулки пёс забредает в самую глубь чащи и привлекает внимание мрачной хтони, которая не намерена отпускать ни животное, ни хозяйку.

Исполосованные царапинами руки хорошо рифмовались с ссадинами на лице, порванной и покрытой пятнами грязи одеждой. Её всегда было можно сменить на другую, но тогда отметины на её теле носили совсем другой, грозный и неприятный характер. Что это с Наташей? Она мыла кота? Она упала? Может быть, это её парень?..

Стоп, у неё же нет никакого парня.

Объяснение звучало невинно и даже забавно: просто Наташа гуляет с собакой в лесу. Неугомонный лопоухий дворянин сначала от радости оттаптывает хозяйке ноги, свербя уши пронзительным радостным визгом, а затем носится по лесу, как танк преодолевая возникающие перед ним препятствия. Наташа была не из тех хозяек, что лениво трусят по дорожке, смотря в телефон, и лишь изредка подзывая к себе собаку: ей важно было знать, что с Сёмой всё хорошо, что он не жрёт, прости, Господи, падаль, что он не купается в стоячей воде, в которой лениво булькали щитни. Расплата ждала неминуемо — ветки, лозы, стебли, вся фауна на свете хватала Наташу за ноги, за руки, за волосы и даже за лицо, обжигая, царапая или нежно проводя листьями по коже или одежде. Наташа даже научилась по прикосновению определять вид растения: конечно, крапиву ни с чем не перепутаешь, но вот лещина касается тебя совсем не так же, как черёмуха или кизил.

Конечно, это было неприятно, но куда деваться? Сёма принципиально залезал в самые непроходимые и труднодоступные части леса, не знакомые ни местным алкашам, ни другим собакам, ни даже наркоманам, изредка бросающим на землю шприцы в зонах обитания. Нет, лес в этих уголках даже казался настоящим, а не просто дурацкими лесными насаждениями, отделёнными от основного кладбищенского леса панельками ПО-2: и хотя здесь также встречался мусор, нанесённый воронами и ветром, всё равно эти места ощущались… почти что дикими. Нехожеными. Природными.

Поначалу Наташа проводила здесь время с удовольствием. Она садилась на траву, прислонялась к деревьям, даже вертелась в дурашливом настроении, представляя себя какой-нибудь лесной ведьмой. Сёма тогда начинал радостно носиться вокруг неё, лаять, и это тоже добавляло веселья; пока однажды Наташа не увидела случайно неестественно выгнувшегося человека и не испугалась.

Померещилось, да. Всё же гулять с собакой без очков, если у тебя минус два, это не очень хорошая идея.

Тем не менее ей нравилось в этой части леса, нравилось, что там так безлюдно и красиво; да, об заросли можно ногу сломать, но, в конечном счёте, это такая ерунда, несравнимая с редким удовольствием от контакта с природой. Однако эти прогулки пришлось прекратить, когда Сёма порезал лапу, и его следовало держать подальше от всяких преград и буреломов.

Тогда Наташа впервые с удивлением осознала, что растения цепляются за неё не только в труднодоступных местах.

Они ходили теперь по дорожке, основному пути всех собачников, отдыхающей молодёжи (и не молодёжи тоже) — там, где трава была особенно стоптана. Но фантастическим образом царапины никуда не делись — теперь Наташа спотыкалась об бьющие ей летучими семенами в нос одуванчики, цеплялась причёской и балахоном худи за ветки берёз, а как-то раз, когда она нагнулась за мячиком, обломанный торчащий сучок пожёванного собаками молодого клёна резко дёрнулся в её сторону, чуть не выбив глаз. Дёрнула тогда, что ли, неудачно? Может, собака пробежала? Больно всё равно.

— Всё в порядке? — спросил её тогда хозяин Плюши, обаятельный и недавно разведённый.

— Ага, — соврала Наташа, и в тот самый момент Плюша взвыла: бедная собака запуталась и чуть не удушилась об заросли лопуха. Спасли, конечно, хотя Плюша, конечно, та ещё дура.

Однако после этого прогулки Наташи стали всё более и более беспокойными.

У неё никогда не было никакой особой любви к растительному миру. Мама выращивала фиалки, аспарагусы и лимон, но Наташа не проявляла к этому огороду никакого интереса: наоборот, ей казалось скучным возиться с землёй и смотреть на штуки, которые с тобой никак не взаимодействуют. То ли дело собака… С возрастом интерес к растениям понемногу пришёл, но не настолько, чтобы разбираться в цветах без подсказки специального приложения или чтобы, не дай Бог, самой развести маленький садик на балконе или даче (которой всё равно нет, спасибо бедности хоть за это).

Любви не было, а вот интерес лесных растений к Наташе определённо был — пусть он и списывался трусливо на случайность, или на паталогическую невезучесть самой Наташи.

Особенно странно это выглядело вечером, когда они с Сёмой отправлялись гулять перед сном. Обычно они шли на собачью площадку, расположенную в совсем другом месте, но очень часто её развозило то от дождей, то от неадекватных пьяных собачников. А иногда там гуляла злобная грюнендалиха, как-то раз растерзавшая чужую чихуахуа, поэтому приходилось идти вечером в лес — когда, с одной стороны, его заполняли пьяные уроды с гремящими динамиками, а с другой Наташа при своей близорукости оказывалась полностью под влиянием лесных иллюзий.

Растения цепляли и гладили её в два раза чаще, но это как раз неудивительно: даже линзы и очки не помогают при почти нулевой видимости. Наверное, при таком раскладе неудивительно, что Наташа видела странные скривившиеся фигуры, которые при втором взгляде оказывались деревьями… или оставались фигурами. Наташа к ним не подходила близко и почти была уверена в том, что ей мерещится; у неё всегда была хорошая фантазия и склонность к парейдолии. Ну а если нет… другие же этих фигур не видели. Наташа не спрашивала, но была уверена в своих догадках. Если это какая-то мистика, то… да какая, к чёрту, мистика. Конечно, всегда хочется верить в то, что именно ты видишь что-то особенное, но это либо переоценивать свою значимость и придавать тайный смысл самым простым вещам, либо, если они и правда показываются именно тебе, признак какого-нибудь прикольного психоза. И то, что они скалятся на робкое приветствие или неуклюжий поклон, ровным счётом ничего не значит

Кстати, а чем они скалятся? У них же нет зубов. У них тонкие, выгнутые под неестественными углами руки, тесно сведённые вместе худые ноги и голые тела, покрытые, как берёзы, тёмными полосками на светлой коже. У них нет рта, например — ну или Наташа их не видела. Глаза, да, есть; они не сверкают, как у кошек в темноте, просто есть. Волосы? Наташа их, кажется, не видела, но знала, что они есть — их было слышно. Правда, растут ли они на теле или только на голове — неясно, а ближе подходить, чтобы это выяснить, Наташа не рисковала.

Сёма бегал между ними и совершенно не пугался (что немного успокаивало Наташу: значит, и ей не стоило бояться). Он деловито обнюхивал тела, один раз встал на задние лапы, чтобы уткнуться носом в промежность одного из тел — и, конечно, Наташа панически закричала: «Семён, фу!», но больше, кажется, не проявлял к ним никакого интереса. Пёс весело убегал в те самые непроходимые чащи, что и днём, и порой не слушался криков хозяйки; тогда ей самой приходилось идти за ним, всё больше и больше цепляясь за растения, всё больше и больше покрываясь листьями, веточками, «серёжками» и лепестками. Конечно, после этого Сёму приходилось ругать, но он был слишком очаровательный, чтобы на него приходилось долго сердиться, однако, проходя все эти странные места, в которых может быть есть, а может быть и нет искривлённых человеческих тел, Наташа мысленно прощалась с жизнью.

Наверное, ей надо что-то сделать со своими нервами. Нельзя всякий раз, выходя в лес, ждать своей смерти, это просто ненормально.

Ужасное произошло в самом начале лета. В июне она поехала на дачу к матери, а спустя сутки девочка, которую она оставила приглядывать за Сёмой, в панике написала, что Сёму брутально покусала злая грюнендалиха, и он пропал.

Страх, возникший в душе Наташи, сковал её реакции и эмоции: заказала она такси до Москвы спустя только двадцать минут, а впервые разрыдалась только на полдороге. Эта замедленность, впрочем, немного ей помогла: так она, например, рассудила заранее, что звонить и проклинать несчастную девочку не имеет смысла, что ни в коем случае не надо говорить маме о произошедшем — это лично её травма, это её потеря. Мама же… неважно. Узнает потом — тем лучше.

А ещё, даже пока Наташа рыдала, даже пока ехала домой, даже пока сорвалась с места и ринулась в лес искать Сёму, у неё в голове вилась мысль… нет, не мысль даже — уверенность, что Сёма может быть жив, что он не мог умереть. Ну порвала его сумасшедшая собака, ну ничего, зашьют. Главное, найти. Главное, успокоить, обклеить весь район объявлениями, в интернете, поисковую службу оповестить, ну вот это вот всё, что хозяева обычно делают… И плевать на лютики, странным образом раскрывшиеся посреди ночи прямо перед вошедшей в лес Наташей, плевать на жёлуди, сыпящиеся с дубков, плевать на ветки, пальцами хватающими её за одежду и волосы — плевать на это всё, не до растений сейчас. Сёма! Сёма! Сёма, Сёмочка, Семён, блин!

Не отзывался.

Хорошо хоть кровавые следы оставались. Правда, их ещё приходилось искать — фонарик от телефона даёт не такую уж хорошую освещённость, но, если немного повертеться на месте и смотреть внимательно-внимательно…

Конечно, он побежал в чащу. Конечно. Можно было сразу туда… Это же так логично.

Сейчас, когда Наташа решительно шла в далёкий угол, где забор, отделяющий их лес от кладбища, почти полностью обвалился, игнорировать странное поведение растений совсем не получалось. Кизил, незабудки, черёмуха, живучка и вообще всё, что могло цвести, расцветало и качалось из стороны в сторону. Деревья без ветра переваливались стволами, скрипя и пугая возможным падением. Трава звенела колокольчиком, хотя такое даже едва ли возможно. Хрустящие стебли бересклета и лесного ореха расступились перед целеустремлённо топающей вперёд Наташей, хотя попутно процарапали ей все ноги между носками и брюками.

Она снова увидела скрученного мужика.

Наташа всё ещё не могла его хорошенько рассмотреть, так что она даже не могла хотя бы приблизительно описать его лицо. Вытянутое? Да. Какие у него черты?.. Какие-то. Кажется, у него совсем не было губ, а зубы — или что их заменяло — росли от самого подбородка длинными пластинами. Волосы у него были — сухое тёмное гнездо, ветками спускающееся по спине. Может быть, это и были ветки — кто знает? Поза, в которой находился этот человек, сложно было назвать стоянием — никто так не стоит, тело на это просто не способно. Но он замер: неподвижно, подняв, как кукла, руки тыльной стороной локтей вверх и застыв на… цыпочках? Пуантах? Самом краешке грязных, древесного цвета ногтей?

В любом случае, его было едва видно — хотя Наташа при этом чётко понимала, что он здесь. Но её интересовало другое: она увидела своего Сёму.

Сёма лежал на земле и страшно пыхтел. Он был весь залит кровью, так густо, что непонятно, откуда она вообще бьёт. Наташа вскрикнула: ей показалось, что у него торчат кишки из распоротого живота. Нет, не торчат, это гнилой пенёк. Но лучше от этого не становилось.

Наташа решительно подошла к Сёме: тот заметил её, заскулил, повилял окровавленным хвостом — обрадовался, понял. Может быть, его удастся поднять? Но как? Он весит двадцать пять килограммов, треть от веса самой Наташи. И надо его не повредить… чёрт, а вот с одеждой можно уже распрощаться. К чёрту одежду. Но что же делать?

— Ты красивая.

Это была самая страшная фраза, которую Наташа слышала в своей жизни. То ли дело в том, что её произнесли, шевеля зубами, но не разжимая крепко стиснутого рта, то ли потому, что её произнёс голос… непонятный голос: не мужской, не женский, не звучный, не тихий — какой-то. Можно было подумать, что вообще никто не говорил, просто каким-то образом Наташа услышала саму мысль — невысказанную, но сформулированную.

Теперь это вряд ли спишешь на парейдолию. Но ей некогда бояться — надо спасать Сёму.

— Останься. Пожалуйста.

Наташу пробил озноб: от истерики, от дикого страха, вызванного непроизнесёнными, но услышанными словами, от боязни за собаку, от незнакомого ей прежде ужаса перед темнотой и осознания странности происходящего. Руки дрожали, еле-еле ухватилась под передними лапами Сёмы: тот страшно взвизгнул, и Наташа уронила его, безнадёжно изгваздавшись кровью и растительным соком. Боже, бедненький, пожалуйста…

Почему вокруг такой шум, словно толпа людей тянет на одной ноте низкий звук.

— Пожалуйста.— Да иди!.. — Наташа сорвалась. Она не хотела хамить. Она вообще жутко не любила хамить. Тем более понимала, когда этого делать не нужно — сейчас, например.

Но… Ей жутко страшно. Её тянут в разные стороны гравилаты, клёны и гибкие сливы; трава звенит и шуршит под ногами; собака умирает; люди, блин, откуда-то вылезли — кто они, сколько их? Почему так выглядят? Что у них отпечатано на лицах? Это не похоже на ужас, потому что они не напуганы, но искажённая мимика словно продолжала изломанные и вывихнутые руки, и дальше уходила в прорастающие на голове растения. Что от неё хотят?

Они упали на неё все разом. Природа сошла с ума: никогда прежде Наташу не избивали всё растущее на земле разом. Каждая травинка под кроссовками пружинила и пыталась столкнуть её на землю, каждая ветка изгибалась под самыми невозможными углами и ожесточённо била Наташу по лицу. Деревья гнулись, насколько могли, и опутывали Наташу вокруг шею, тыкались острыми концами в глаза. Сёма верещал: впервые он был напуган так же сильно, как Наташа. Не было возможности накинуть на него куртку и прикрыть от сыпящихся ударов: Наташе не давали ни единой секунды, чтобы хотя бы вздохнуть. Её толкнули, и она чуть не упала на землю; там-то её ноги обвили ростки орешника и потянули, стараясь опрокинуть вниз — к чёрту, дёрнуть одной ногой, дёрнуть другой, крепко зажмурив глаза.

— Почему ты меня обидела?

Один раз она всё-таки упала на Сёму, когда с диким криком и закрытыми глазами побежала куда-то вперёд — ну и споткнулась, конечно. Но тогда она могла хотя бы прикрывать его от ударов, закрывая голову руками и сжимаясь до точки, чувствуя на себе удар каждого листика, каждой веточки, каждого побега. Снаружи бушевал лес, и его обитали гневно шептали ей что-то, а Наташа молча умоляла, чтобы всё это прекратилось, чтобы этот лес… Может, ей «да» сказать? О, нет, нет, нет, блин, больно, а-а-а! Что вообще происходит?!

Как потом оказалось, Сёма умер под ней. Может, когда она с ним споткнулась, может, когда защищала от леса — чёрт знает. Их нашли, и тогда лес перестал драться. Субъективно Наташе казалось, что прошли часы с того момента, как она вошла в лес, но девочка сказала, что они всего на полчаса разлучились, не больше. Прибежали, конечно, на крики; девочка подумала, что напали, но потом увидела Наташу с Сёмой и поняла, что всё. Никто не напал, это Наташа сама кричала от горя — так ей показалось. Наташа ничего не говорила — не могла. Ну и что ей сказать? Сёму всё равно теперь не вернуть, а пережитое в лесу словами не передать — да и не нужно.

Но Сёма, бедный, маленький Сёма.

Она сидела на скамейке в ожидании приезда ритуальной службы. Своим видом она испугала несколько компаний, пошедших веселиться в лес; Наташа провожала их остекленевшим взглядом, мысленно спрашивая себя, почему лес стал показываться ей, а не этим уродам. Она же ничего плохого не делала, почему… Красивая, говорит? Да ладно? Почему сейчас, когда у неё собака в опасности?

Что это вообще была за ерунда?

Она не нашла ответа. Когда фургон приехал, и Наташа наконец провела в последний раз по светлому, измазанному в крови и земле затылку Сёмы, на прогулку вышел хозяин грюнендалихи, бывший МВДшник. Он замедлился при виде Наташи и убитой им собаки, но всё равно посмел поздороваться с хозяйкой и, не дожидаясь ответа, пойти дальше. Наташа проводила его невыразительным взглядом: вся злость, вся ненависть были внутри и пока, как и остальные реакции Наташи, медлили с своим выражением.

— Это всё он виноват, — прошептала Наташа. — Из-за него я не смогла остаться.

Она поджала губы. Наверное, это была плохая идея. И теперь она выглядит странно в чужих глазах: вон, девочка на неё смотрит с удивлением и непониманием. К чёрту. Она тоже виновата.

Когда машина уехала, Наташа встала и на шатающихся ногах, выглядящая как выжившая девушка из фильмов про маньяков, пошла по лесенке вниз, спускаясь к дороге. Через дорогу — её дом; дойдёт. По дороге попался один или двое человек; может, напугались, но никто её не останавливал с расспросами. Девочка шла рядом, хныкала, извинялась, а Наташе ей и нечего было сказать. В итоге перед входом в квартиру просто отправила её домой и не попрощалась. Девочка хотела остаться и помочь Наташе — Наташа захлопнула дверь.

Тем лучше для обеих.

Она скинула одежду на пол, не пошла в душ — упала, вся изгвазданная, на кровать, покрытую сёминой шерстью — он в этот период чудовищно лезет… лез. Сквозь мерный шум со стороны шоссе и капли протекающего кондиционера как будто бы раздался человеческий крик и собачий визг. Или, может, она проецирует. Так сказать, воображает, принимает желаемое за действительное.

Что вообще произошло?..

Сёма умер, это однозначно, но — что было в лесу? Наташа не сидела на наркотиках, но, с другой стороны, девочка, которая к ней прибежала, вроде бы не видела, как её бьют деревья. Она что, поехала с ума от горя? Но ничего ж не предвещало… она никогда не видела галлюцинаций, не слышала таинственных звуков. Ну бывало, да, в темноте что-то как-то где-то различала не то, что было на самом деле, но ведь и у любого человека так. Почему же с ней случилось то, что случилось?..

Сёмочка, Сёма. Бедный.

Наташа провела рукой по простыне, собирая в руку полинявшую собачью шерсть.

Надо вернуться к маме на дачу. Здесь она с ума сойдёт ещё больше. А потом… переехать? Не ходить больше в лес? Это, конечно, однозначно. Записаться к психологу? Лучше даже к психиатру. Засудить, конечно, этого ублюдка с его бешеной псиной, чтоб они сдохли в этом же самом лесу…

Вот и снова крики раздаются. К чёрту. Надо попытаться заснуть и более ни о чём не думать.

И хотя сон — не то, что приходит, когда о нём просишь, Наташа провалилась в состояние дрёмы почти моментально. Она не была уверена, что заснула; к сожалению, никак не проверишь, в каком состоянии ты находишься — порой ощущение реальности во сне куда убедительнее, чем после пробуждения.

Сёма был в квартире. Она его нежно целовала, плакала, говорила, что безумно рада, что с ним всё в порядке. А его смерть, то, что произошло в лесу? Ей показалось. Ну да, конечно, ей показалось. Наверное, его отпустили из фургона ритуальной службы, когда поняли, что он жив, вот поэтому он теперь рядом с ней. Только без поводка, потому что девочка потеряла его в лесу. Ну что ж, хороший повод пойти его поискать.

И они пошли. И были в этом лесу: теперь, в свете дня Наташа отчётливо видела, что все деревья в лесу — это люди: да, стоящие в изломанных неестественных позах волшебных акробатов, да, безгубые, зато с растущими из самого подбородка зубами, да, неодетые — ну и да какая разница, они в лесу. Сёма бегал между ними, искал оставленную шашлычниками закуску, а Наташа шла за ними и чувствовала себя хорошо; лес радовался ей, и эта радость передавалась от каждого цветущего и высохшего растения, от земли и поющих лесных птиц, от висящего в воздухе тополиного пуха и оставшегося мусора. Почему-то сейчас Наташу совершенно не пугала идея идти в то место, где она увидела изломанного мужика, и они с Сёмой пришли туда: поводок не нашли, зато он, тот самый человек, оказался там. Теперь под солнечным светом Наташа могла его разглядеть: он огромный, двух или более метровый, невероятно тощий, с костями, на суставах покрытых древесиной — странный. Хотя сейчас его вид совсем не ужасал Наташу, и она спокойно подошла к нему, когда Сёма принялся обнюхивать ствол.

— Он будет тут. И ты тоже. Если захочешь.

— Нет, спасибо, — брякнула Наташа, не подумав; мужик весь надулся изнутри, увеличившись до размеров настоящего дерева, заскрежетал зубами — и Наташа проснулась, хлопая глазами и не понимая, снится ли ей сон или она только что профукала возможность быть рядом со своей собакой.

Квартира тиха. За окном уже совсем солнце, греет по-летнему, дрожит от весёлого лая какой-то маленькой пронзительной собачки. На руке — приставшая с простыни шерсть Сёмы. Одежда нечеловечески воняет грязью и чужой кровью.

«Он будет тут. И ты тоже. Если захочешь».

Наташу внезапно прорвало: она скрючилась, сползла с кровати, расплакалась, как девчонка, расчихалась, когда шерсть забилась в нос — шерсть есть, а Сёмы нет, и больше не будет, потому что Наташа либо сошла с ума, либо наитупейшим образом проворонила возможность его спасти…

К чёрту. Сейчас она отревётся, а потом… поедет на дачу к маме, наверное. Или пойдёт пить. У неё же есть деньги на то, чтобы выпить? Или все потратила на такси?

Наташа плакала горько-горько, и природа тихо вторила её грусти шуршащей листвой, скрипучими деревьями и раскатами грома, раздававшимися не глубоко в небесах, а из самого сердца крошечного леса, отделённого от кладбищенского забором. Где-то между деревьями раздался тихий прощальный лай и замолк навсегда.

SOVA рекомендует!

Статьи

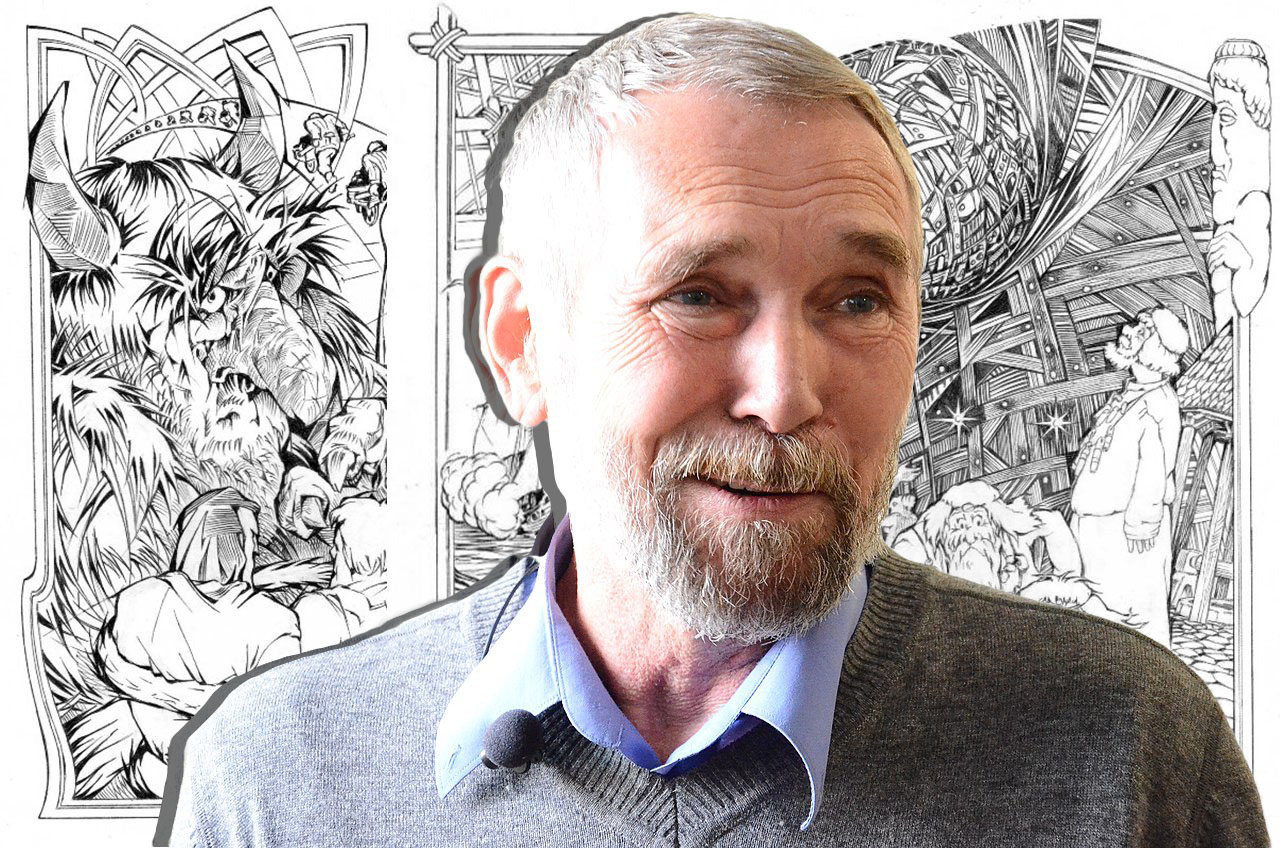

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

«Как приручить дракона»: а что было в книгах?

Рассказываем про Беззубика и Иккинга, какими вы их не знали!

Читаем книгу: Паоло Бачигалупи — Навола

Отрывок, в котором главный герой учится влиянию на поступки других людей.

Иви Вудс «Затерянный книжный». Роман о встречах и книгах, которые меняют всё

Волшебная история для любителей книг

Саймон Столенхаг «Электрический штат». Путешествие по умирающему миру

Конец света глазами подростка

Что почитать? Подборка фэнтези с несколькими главными героями

8 книг со множеством героев.

Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2025-го

Фантастические книги марта: от самых свежих романов Сьюзен Коллинз и Эдуарда Веркина до классики Джина Вулфа.

Евгений Лукин: лучшие книги за 75 лет

Светлое воспоминание к юбилею

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты