Секунды до катастрофы. Знаменитые космические спасения

281

12 минут на чтение

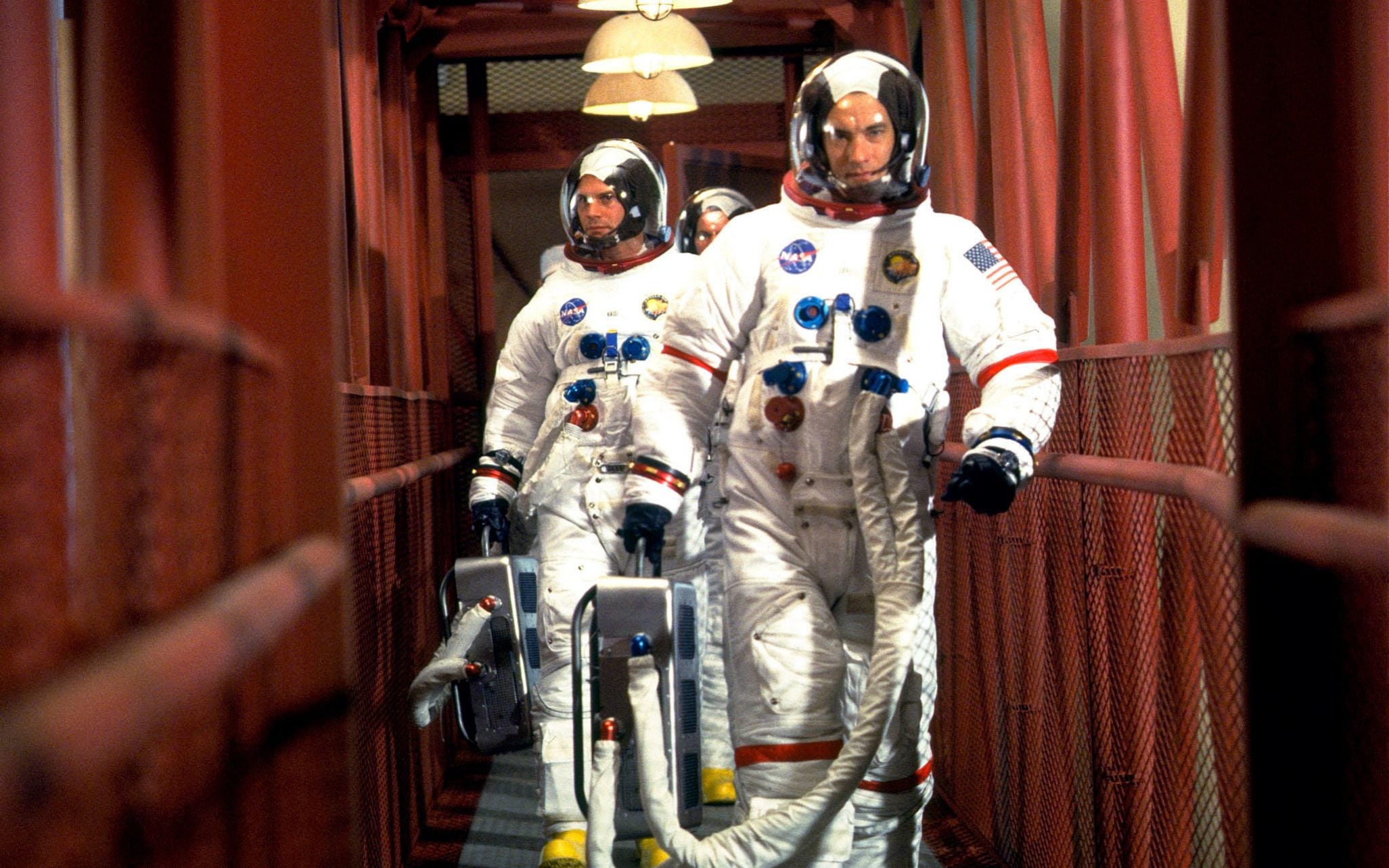

13 апреля 1970 года на борту летевшего к Луне корабля «Аполлон-13» прогремел взрыв. Следующие несколько дней неравнодушные люди по всей Земле, затаив дыхание, следили, как NASA делало всё возможное и невозможное, чтобы вернуть экипаж «Аполлона-13» на Землю. И хоть задача казалась почти невыполнимой, всё кончилось благополучно.

История «Аполлона-13» остаётся самой известной космической аварией, в которой обошлось без жертв. Однако она была далеко не единственной. Порой космонавтов спасала автоматика, порой — слаженная командная работа, а иногда всё решала слепая удача. По случаю Дня космонавтики и 55-й годовщины аварии «Аполлона-13» рассказываем о самых серьёзных космических инцидентах, в которых лишь чудом удалось избежать трагедии.

Взрыв в 300 тысячах километров от Земли

Начнём с самого «Аполлона-13». Сейчас его полёт порой называют блестящей неудачей NASA, которое сотворило настоящее чудо, сумев спасти экипаж. Но это сейчас. В апреле 1970 года почти все считали, что три астронавта обречены и уже не вернутся домой.

13 апреля 1970 года экипаж стал перемешивать содержимое кислородных и водородных баков. Это привело к взрыву. «Аполлон-13» начал стремительно терять кислород, что привело к быстрой потере энергии в командном модуле (она вырабатывалась топливными элементами за счёт химической реакции, для которой требовался кислород).

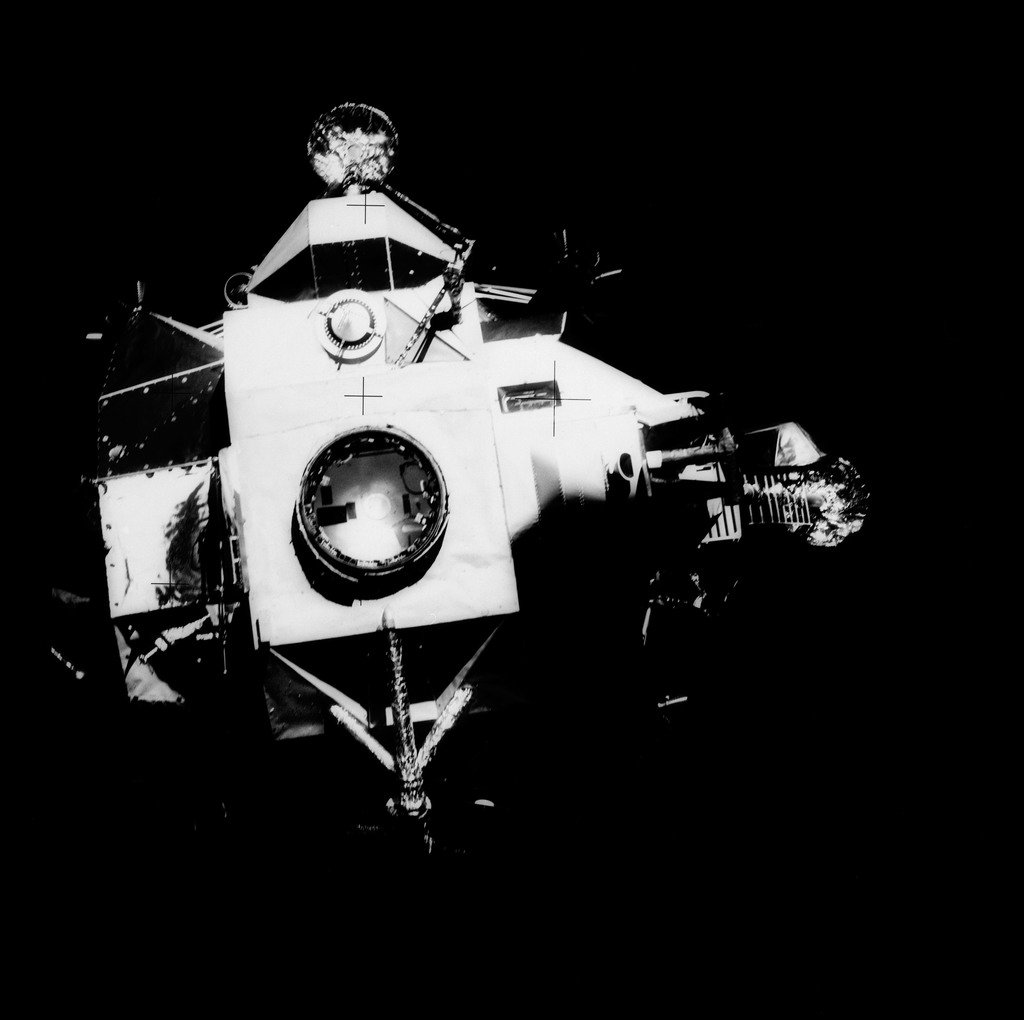

Астронавтов спас лунный модуль. У него была отдельная система жизнеобеспечения, и его можно было использовать в качестве спасательной шлюпки. В NASA быстро поняли, что это единственный шанс для экипажа, и приказали перебраться в лунный модуль.

Но это было лишь началом борьбы. В момент взрыва «Аполлон-13» находился на расстоянии свыше 300 тысяч километров от Земли, так что о немедленном возвращении домой не могло быть и речи. ЦУП и экипажу требовалось быстро решить множество проблем, каждая из которых могла стать смертным приговором для астронавтов. Нужно было провести ряд коррекций курса. Это сделали при помощи двигателей лунного модуля. Ради экономии энергии один из манёвров провели в ручном режиме: астронавты ориентировались визуально по земному терминатору, а отсчёт времени вели по наручным часам.

Лунный модуль помог решить и проблему с энергией: его батареи использовали для подзарядки батарей командного модуля. Из-за нехватки энергии температура в корабле заметно снизилась. Появился водяной конденсат, в кабине стало сыро, астронавты мёрзли, ведь на корабле не было тёплых вещей. Экономить приходилось и воду, которая требовалась для систем охлаждения.

Самой сложной оказалась ситуация с углекислым газом. Система жизнеобеспечения лунного модуля была рассчитана на двух человек, а теперь в нём находились три астронавта. Патроны для поглотителя углекислоты из командного модуля не подходили, поскольку имели другой размер и форму параллелепипеда (патроны лунного модуля были цилиндрическими). Из-за недостатка энергии возможности использовать вентиляцию не было. Так что инженерам NASA пришлось в крайне сжатые сроки разработать переходник для системы жизнеобеспечения лунного модуля, который можно было собрать из имевшихся на борту средств.

Не будем снова пересказывать все драматические перипетии миссии — они описаны и в Википедии , и в нашем журнале, и весьма точно показаны в фильме «Аполлон-13» Рона Ховарда. Несложно понять, почему часть незнакомых с историей зрителей посчитали фильм буйной фантазией голливудских сценаристов.

Но иногда реальность бывает удивительнее любого вымысла. И иногда всё действительно кончается хорошо. 17 апреля капсула с тремя астронавтами благополучно вернулась на Землю. А полёт «Аполлона-13» стал классическим примером того, как слаженная работа наземных служб и астронавтов помогли найти выход из, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Читайте также

Аварийный полёт «Аполлона-13»: взгляд из Советского Союза

Антон Первушин

17.04.2020

17613

Хьюстон, у нас проблемы!

Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Съёмки, невесомость и исторические неточности

Кирилл Размыслович

22.06.2020

24605

Как создавался один из самых убедительных фильмов о космосе — с настоящей невесомостью.

Посадка в горах

28 июля 1960 года с космодрома Байконур стартовал корабль нового типа «Восток 1К № 1». На его борту находились собаки Чайка и Лисичка. Последняя была большой любимицей Сергея Королёва. По легенде, перед полётом он шепнул ей: «Я очень хочу, чтобы ты вернулась». Увы, запуск завершился аварией. Собаки погибли. Но их жертва не была напрасной. После этого было решено разработать систему аварийного спасения (САС) космонавтов, которую можно активировать во время запуска ракеты или даже на стартовом столе.

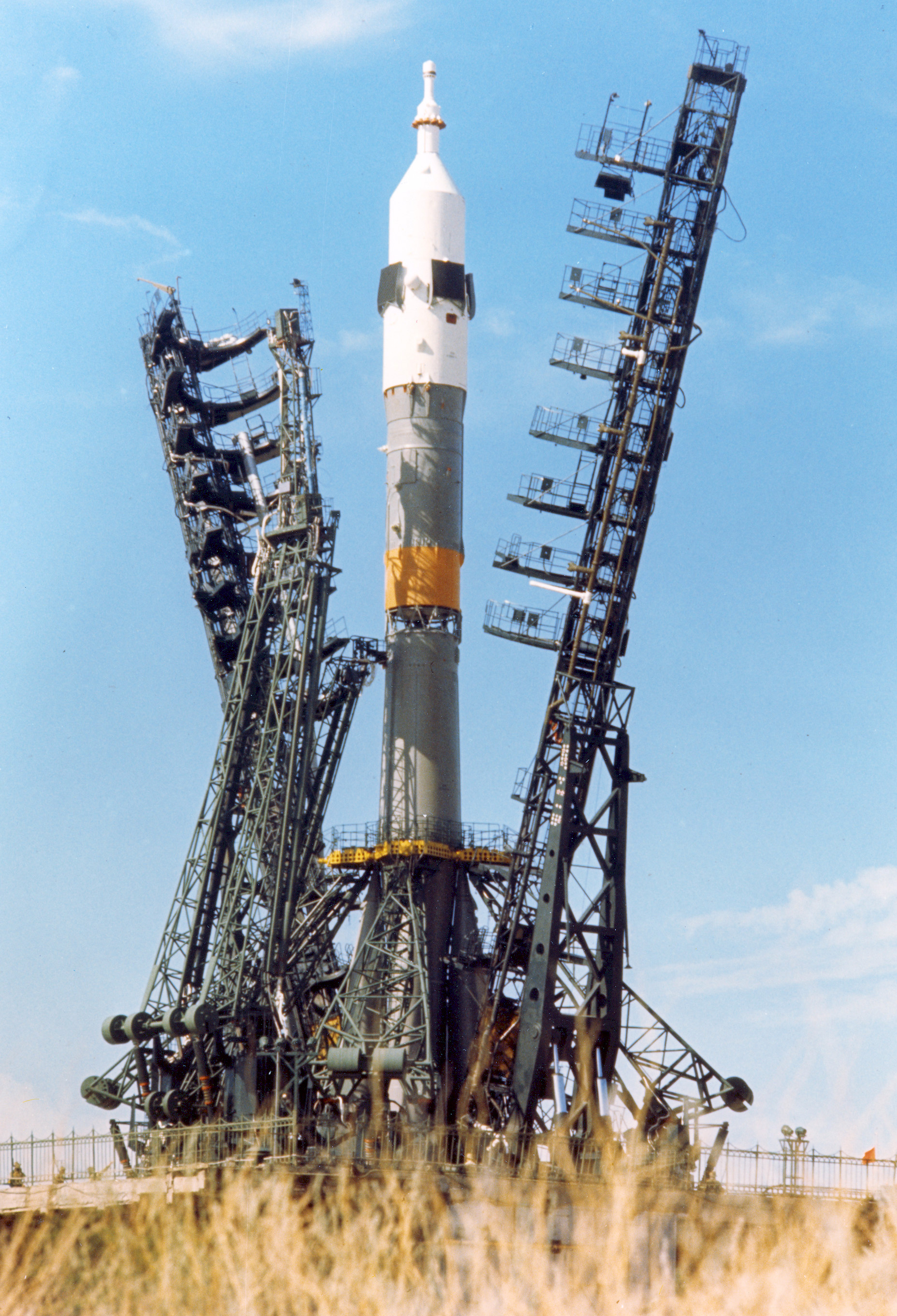

Впервые САС спасла жизни советских космонавтов 5 апреля 1975 года. В тот день с Байконура запустили «Союз-18». Он должен был доставить на борт орбитальной станции «Салют-4» космонавтов Василия Лазарева и Андрея Макарова. На участке отделения второй ступени случился сбой, ракету закрутило, и она начала отклоняться от намеченной траектории. В результате автоматика активировала САС, которая отстрелила спускаемый аппарат с космонавтами.

На этом проблемы не закончились. Автоматика неправильно определила «верх» и «низ» корабля. Вместо того чтобы развернуть «Союз» вверх для создания подъёмной силы, она перевернула его. Из-за этого космонавты подверглись куда более высоким перегрузкам, чем должны были, — по разным данным, от 20 g до 26 g.

В итоге капсула с космонавтами села на склоне горы к юго-западу от города Горно-Алтайска. По правилам, экипаж после приземления должен был отстрелить парашют. Но во время тренировок спасатели заметили, что при посадке в горном районе спускаемый аппарат после отстрела парашюта может скатиться по склону с самыми трагическими последствиями. Поэтому они дали неофициальную рекомендацию: в такой ситуации сначала осмотреться, а уже потом действовать. Это спасло жизни космонавтов. Они не отстрелили парашют, благодаря чему начавшая скатываться по склону капсула зацепилась парашютом за сломанную сосну в 150 метрах от обрыва.

Чудом спасшиеся космонавты не знали, где находятся — в СССР или Китае, поэтому на всякий случай сожгли секретные документы. Спасатели сумели добраться до них лишь на следующий день после посадки. Одну из спасательных групп даже засыпало лавиной, но, к счастью, обошлось без жертв.

Огромные перегрузки, которые перенесли космонавты, отразились на их здоровье. Если Андрей Макаров ещё дважды побывал на орбите, то Василий Лазарев так и не сумел до конца восстановиться и больше не летал в космос.

Читайте также

Почему выжили космонавты корабля «Союз МС-10»

Антон Первушин

12.10.2018

18721

Как произошла авария, что спасло космонавтов, бывало ли такое раньше и к чему авария приведёт для российской космонавтики.

Газовая камера внутри «Аполлона»

Проект «Союз — Аполлон» вошёл в историю как символ международной разрядки и пример того, как, несмотря на все противоречия, две сверхдержавы могут сотрудничать в космосе. Даже спустя 50 лет символическое значение этого полёта сложно переоценить. Но полёт «Союза» с «Аполлоном» мог бы восприниматься совсем по-другому — как трагедия. Из-за нелепой случайности три американских астронавта чуть не погибли на обратном пути.

24 июля 1975 года во время возвращения «Аполлона» на Землю его экипаж случайно оставил включённой реактивную систему управления, отвечавшую за ориентацию корабля. Её двигатели использовали в качестве топлива смесь монометилгидразина и тетроксида диазота. И тот, и другой токсичны и опасны для здоровья.

Когда после раскрытия парашютов на «Аполлоне» открыли клапаны для выравнивания давления, капсула вдруг стала наполняться коричнево-жёлтыми парами, от которых у астронавтов началось жжение в глазах и сильный кашель. Проблема в том, что, как и положено по инструкции, экипаж был пристёгнут к сиденьям и не мог воспользоваться кислородными масками. Оставалось ждать момента приводнения.

К тому моменту, когда «Аполлон» коснулся воды, астронавт Вэнс Бранд уже потерял сознание. Дональд Слейтон тоже был к этому близок. Ситуацию спас командир экипажа Томас Стаффорд. Он отстегнулся, достал аварийные кислородные маски, надел одну на Брэнда, а другую передал Слейтону. Позже астронавтам пришлось провести две недели в больнице, прежде чем их отпустили врачи.

Спасение за мгновение до смерти

В кино очень любят показывать спасение героев в самую последнюю секунду. Хоть это и клише, такое случается и в жизни, что подтверждает случай на Байконуре 26 сентября 1983 года.

В тот день на стартовой площадке стояла ракета с кораблём «Союз Т-10». Она должна была отправить Владимира Титова и Геннадия Стрекалова к орбитальной станции «Салют-7». По странной прихоти судьбы, это была уже вторая попытка Титова и Стрекалова попасть на «Салют-7». В первый раз они полетели к станции в апреле 1983 года, но из-за повреждения антенны не смогли состыковаться с ней, после чего им пришлось вернуться на Землю. Учитывая, чем завершилась их вторая попытка добраться до станции, впору задуматься о мистических силах, которые упорно не желали этого полёта.

За 90 секунд до запуска на ракете вышел из строя клапан, отвечавший за смазку в системе подачи топлива. Это привело к перегреву, а затем и к возгоранию. Огонь пережёг часть кабелей, передававших информацию о состоянии ракеты, поэтому наблюдатели на Байконуре заметили пожар лишь за 20 секунд до запуска. Ещё 10 секунд ушло, чтобы разобраться в том, что происходит, и отправить команду на активацию САС. Всего через две секунды после того, как спускаемый аппарат отделился от ракеты, та развалилась, рухнув в приямок стартового стола. Титов и Стрекалов буквально спаслись за мгновение до гибели.

В отличие от «Союза-18»,в этот раз система аварийного спасения сработала без сбоев. Твердотопливные ускорители увели спускаемый аппарат от ракеты, он раскрыл парашюты и приземлился в четырёх километрах от стартового стола. Во время срабатывания САС космонавты испытали перегрузки от 14 до 18 g, но, к счастью, не получили значительных травм. Титов слетал в космос ещё дважды, Стрекалов — три раза, причём один раз на «Салют-7».

Что любопытно, спускаемый аппарат, в котором спаслись космонавты, не выработал свой ресурс. Он был повторно использован в космическом корабле «Союз Т-15», совершившем пилотируемый полёт в 1986 году.

Счастливая случайность

В 1986 году NASA пережило один из самых серьёзных ударов за всю свою историю. Шаттл «Челленджер» разрушился на глазах миллионов зрителей, следивших за его запуском. В этой трагедии погибли семь астронавтов.

Катастрофа «Челленджера» имела серьёзные последствия. NASA пересмотрело программу челноков и отказалось от её элементов, которые сочли опасными. Тем не менее после расследования было решено продолжить эксплуатацию крылатых кораблей.

Читайте также

Гибель шаттла «Челленджер». Взрыв в прямом эфире и переломный момент космонавтики

Кирилл Размыслович

28.01.2024

30520

Семьдесят третья секунда, которая изменила всё

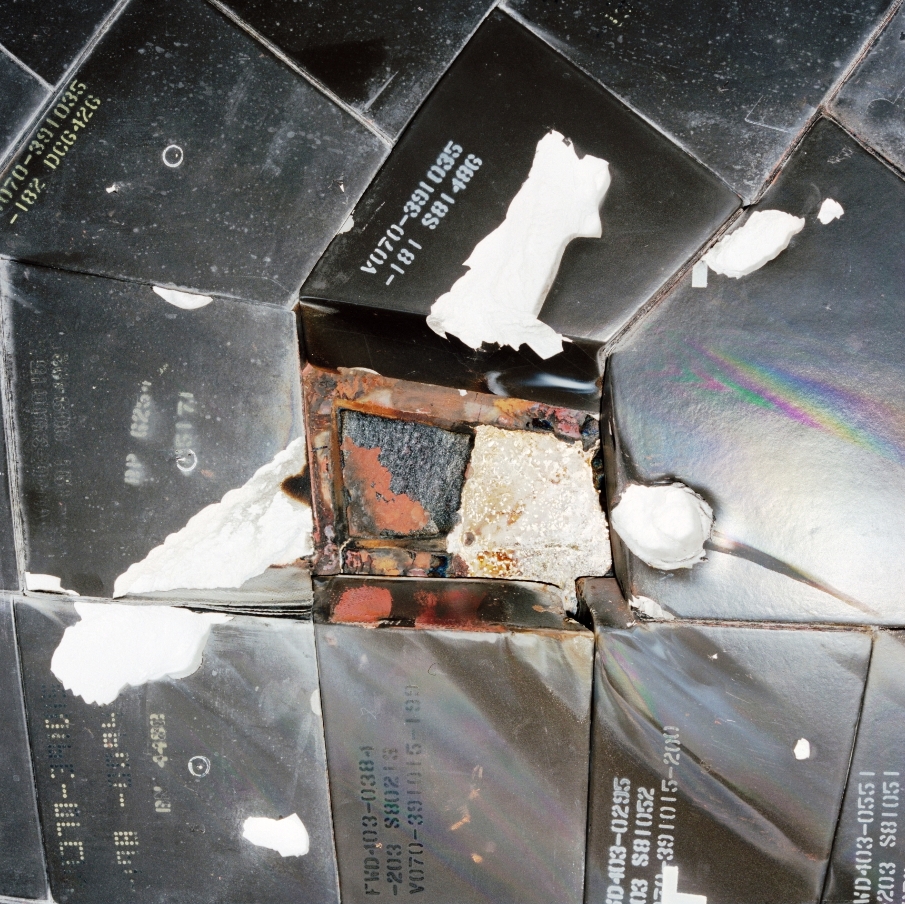

И вот 2 декабря 1988 года с мыса Канаверал стартовал шаттл «Атлантис». Это был лишь второй полёт челноков после гибели «Челленджера». Во время взлёта отвалившийся от твердотопливного ускорителя осколок ударил по теплозащитному покрытию корабля. Инцидент зафиксировали наземные камеры. После выхода на орбиту экипаж осмотрел место удара с помощью камеры на руке-манипуляторе и обнаружил сорванную теплозащитную плитку.

Но ЦУП не отнёсся к сообщению о повреждении серьёзно. Дело в том, что миссия имела секретный характер: шаттл выводил на орбиту военный спутник, и экипаж передавал данные в зашифрованном виде. Из-за этого на Землю поступали кадры в более низком качестве, чем при обычном полёте. Возможно, свою роль сыграло и то, что у астронавтов всё равно не было возможности исправить повреждение, а у NASA — организовать спасательную миссию. Так зачем пугать экипаж, если он уже обречён и ничего нельзя изменить?

Несмотря на все предупреждения, астронавтам сообщили, что их якобы обманула игра света и тени и им не о чем беспокоиться. Это взбесило экипаж. Астронавты не верили, что шаттл переживёт вход в атмосферу. Командир миссии Роберт Гибсон посоветовал экипажу расслабиться, потому что «нет смысла умирать в напряжении». Но сам он планировал честно и без цензуры высказать специалистам NASA всё, что думает об их компетентности, если приборы покажут, что корабль разрушается и ему осталось жить несколько секунд.

К счастью, «Атлантис» всё же совершил благополучную посадку. Но на Земле выяснилось, что повреждение действительно есть — и очень серьёзное. Были повреждены свыше 700 теплозащитных плиток, а одна полностью сорвана.

Корабль спасла счастливая случайность: на месте потерянной плитки находилась дополнительная металлическая пластина, прикрывавшая одну из антенн. Если бы не это, «Атлантис» бы разрушился при входе в атмосферу. После второй катастрофы подряд программу «Спейс Шаттл» наверняка бы закрыли ещё в 1988 году. Но тогда NASA увернулось от пули. К сожалению, организация не сделала выводов, не разработала процедуры на случай повторения подобной ситуации — и все мы знаем, чем это обернулось для шаттла «Коламбия»…

Плохой год для станции «Мир»

1997 год выдался крайне непростым для орбитальной станции «Мир». Он начался с пожара, возникшего из-за кислородной шашки, которую использовали для регенерации атмосферы (её пришлось задействовать из-за отказа штатной системы очистки воздуха).

Пожар на борту — один из самых пугающих сценариев для космонавтов. Станция оказалась быстро задымлена. В тот момент на «Мире» находилось шесть человек — и очаг пламени отрезал путь к одному из кораблей. Это означало, что, если огонь не потушить, половина экипажа не сможет эвакуироваться на Землю. К счастью, космонавты справились с огнём. Правда, после этого им пришлось некоторое время носить респираторы.

Но то были цветочки. В марте на «Мире» вновь сломалась система регенерации атмосферы, а затем вышла из строя система кондиционирования. Температура на станции повысилась до 50 °С. В довершение всех бед началась утечка хладагента — ядовитого этиленгликоля. Экипажу пришлось некоторое время подышать его парами.

А затем станцию в прямом и переносном смысле ждал удар, который чуть не стал роковым. 25 июня 1997 года в «Мир» врезался корабль снабжения «Прогресс-М34».

Авария произошла в ходе эксперимента по стыковке в режиме дистанционного управления. Официально он проводился для отработки сценария отказа автоматики. Неофициально всё куда проще. Времена были сложные, а система автоматической стыковки стоила дорого. Вот кому-то на Земле и пришло в голову стыковать корабли на дистанционном управлении, чтобы сэкономить.

Получилось как всегда. Авторы эксперимента не учли, что «Прогресс-М34» был загружен мусором и имел массу больше, чем в расчётах. В результате скорость сближения значительно превысила плановую. Вдобавок передаваемая теледистанционной системой картинка имела далеко не лучшее качество, что затруднило объективную оценку ситуации. Космонавты слишком поздно заметили, что «Прогресс» движется с большой скоростью. К тому моменту уже не было возможности затормозить его или отвернуть в сторону.

Корабль врезался в новенький модуль «Спектр», и тот получил пробоину (или несколько пробоин) общей площадью порядка 2–3 кв. см. Из-за отверстия таких размеров давление внутри станции упало бы до критических значений менее чем через полчаса.

Лишь оперативные действия экипажа спасли «Мир». Им удалось быстро изолировать повреждённый модуль — до того, как утечка воздуха стала критической. Ценой этого оказалась потеря около 40% энергии — ведь именно «Спектр» был главным источником питания станции. Позже и энергоснабжение удалось восстановить. Были и попытки заделать дыру в «Спектре», но они не увенчались успехом. Так что последние свои годы «Мир» летал с мёртвым модулем.

Эффект начальства

Возможно, вы слышали про «эффект начальства». Всё вроде бы настроено и работает как нужно, но стоит важному руководителю приехать, чтобы лично в этом убедиться, — и дело летит в тартарары. Самый известный и трагичный пример эффекта начальства в космонавтике — взрыв ракеты Р-16 на космодроме Байконур 24 октября 1960 года. Он унёс жизни 78 человек (а по некоторым версиям, до 126) — в том числе главнокомандующего РВСН маршала Неделина. Он лично курировал важное испытание, и во многом из-за его давления инженеры пошли на грубейшее нарушение техники безопасности, которое и привело к трагедии.

К счастью, авария 11 октября 2018 года обошлась без жертв. Но она тоже случилась на глазах высокопоставленного начальства: тогдашнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и администратора NASA Джима Брайденстайна.

В самом запуске не было ничего необычного. Это был рутинный полёт по ротации экипажа МКС. К тому моменту «Союзы» уже семь лет регулярно доставляли американских астронавтов на орбиту, и такие миссии давно перестали восприниматься как что-то необычное.

И в тот день ничто не предвещало сюрпризов. Ракета «Союз-ФГ» с установленным на ней кораблём «Союз МС-10» успешно оторвалась от стартовой площадки и начала набирать высоту. А затем наблюдатели увидели кое-что необычное. Точнее, не увидели. Не было традиционного «креста Королёва», который образуется в момент отделения от «Союза» четырёх боковых ускорителей.

Позже выяснилось, что после отделения ускорителей один из них ударил по ракете. Это привело к её разгерметизации и потере управления. После этого в дела вступила САС. Она вновь сработала безукоризненно, уведя космический аппарат с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Тайлером Хейгом на безопасное расстояние от ракеты. После этого он совершил баллистический спуск. Экипаж не пострадал, отделавшись лишь повышенными перегрузками. Уже в марте 2019 года Овчинин и Хейг вновь отправились на МКС на корабле «Союз МС-12». В этот раз они успешно добрались до орбитального дома.

Статьи

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

Что такое палеоарт? Как правдоподобно (и не очень) изображали динозавров

И можно ли вообще достоверно нарисовать животное, от которого остались одни кости

История ордена тамплиеров: крест, меч и жажда золота

От хранителей дорог до одного из самых влиятельных орденов Европы

Чтение мыслей: от парапсихологии до современной науки

Мы знаем, о чём вы сейчас думаете! Как не стыдно!

Что такое эффект плацебо? Вера в чудодейственную пустышку и таблетку от всех болезней

Как мозг убеждает нас, что можно выздороветь от сахарного драже

Космические изгои. Что такое планеты-сироты и откуда они берутся

Вечные скитальцы межзвёздной пустоты

Открытие по ошибке: как астрономы нашли Плутон

И как он перестал быть планетой (но это на самом деле не важно)

Бледная голубая точка. Как был сделан главный снимок Земли

«Все, кого вы знаете, жили здесь — на соринке в солнечном луче».

Как эволюционируют планетные системы: вихри, диски и космическая пыль

Рождение и смерть миров

Эволюция птиц: как динозавры превратились в пингвинов

Можно ли считать птиц родственниками динозавров и зачем выращивать зубастого цыплёнка

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты