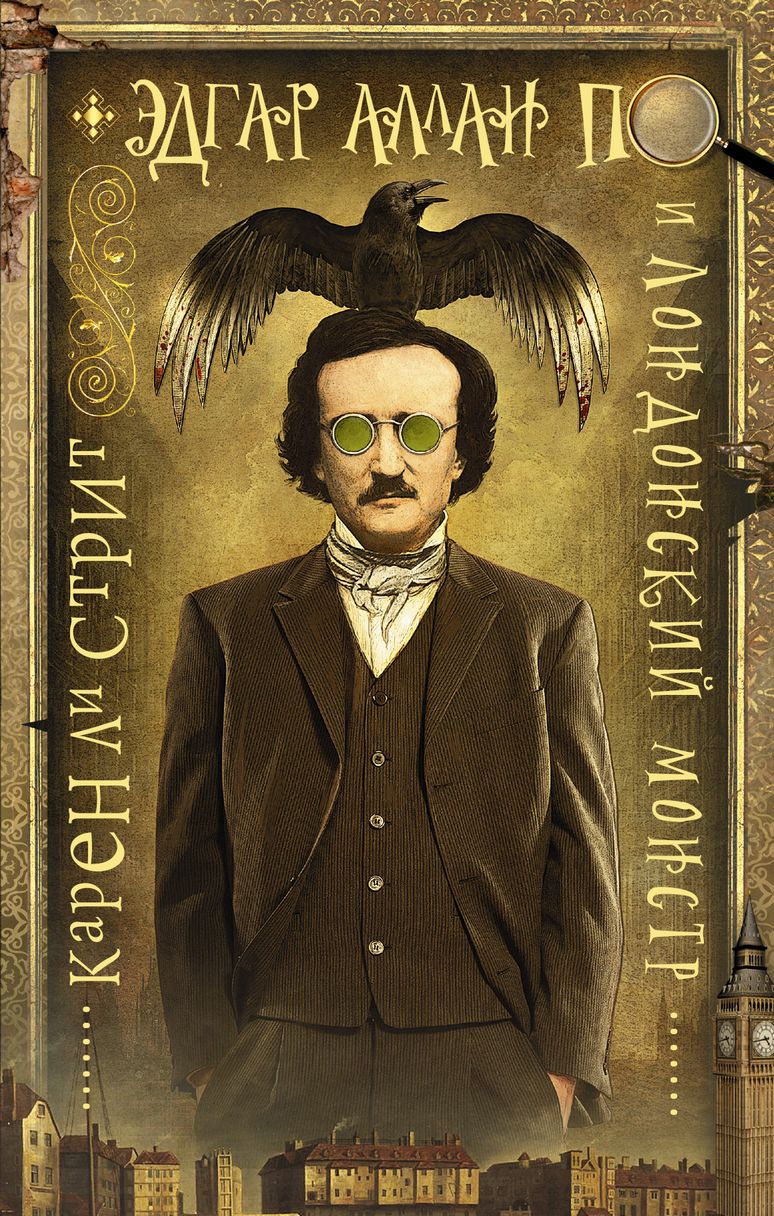

«Эдгар Аллан По и Лондонский Монстр». Отрывок из романа и комментарий автора

7565

12 минут на чтение

Роман Карен Ли Стрит «Эдгар Аллан По и Лондонский Монстр», вышедший на английском в этом году и крайне оперативно изданный и у нас, относится к жанру мистического детектива. Одновременно это литературная игра, где знаменитый писатель Эдгар По действует рука об руку со своим героем, детективов-любителем Огюстом Дюпеном. Причём автор книги при её написании использовала творческий прием, известный как «пастиш» — стилизацию под другого, более знаменитого литератора. В данном случае — самого Эдгара По.

С любезного разрешения издательства АСТ мы публикуем предисловие к роману Карен Ли Стрит, где узнаем предысторию написания книги и её фрагмент, в котором знаменитый сыщик-любитель Огюст Дюпен демонстрирует свой интеллект.

От автора

Рецензия

Карен Ли Стрит «Эдгар Аллан По и Лондонский Монстр»

Светлана Евсюкова

18.12.2016

11947

Стильный и увлекательный псевдоисторический детектив.

Сюжет этой книги частично основан на реальных событиях. «Лондонский Монстр» действительно терроризировал лондонских дам в 1788-1790 годах, распоров одежду и проколов или порезав ягодицы и бедра более пятидесяти жертв. Многие из них быстро предали огласке унижение, которому подверглись, и злодей приобрел репутацию охотника за привлекательными, хорошо одетыми дамами. В 1790 году нападения Монстра участились, и лондонцев охватила массовая истерия. Мужчины собирались в отряды и патрулировали улицы по вечерам, надевая значки с надписью «Я не Монстр». О Монстре писали стихи и пьесы. Газеты публиковали дерзкие карикатуры, изображающие женщин, пытающихся защитить свои филейные части от ужасного получеловека с помощью медных кастрюль. Описания Монстра расходились между собой настолько, что некоторые журналисты того времени предполагали, будто виновников происходящего несколько или в нападениях замешан актер с талантом к изменению внешности.

Награда в сотню фунтов, назначенная Джоном Джулиусом Ангерштейном за поимку Монстра и доказательство его вины, привела к тому, что в качестве Монстра был арестован некий молодой валлиец. В первый раз обвиняемый предстал перед судом 8 июля 1790 года за «нападения, совершенные в публичном месте с целью разорвать, разрезать, сжечь или иным образом испортить одежду», что являлось тяжким преступлением, караемым смертной казнью или каторгой. Он был признан виновным, но добился повторного судебного разбирательства, состоявшегося 13 декабря 1790 года. Он вновь был признан виновным, но в малозначительном преступлении — «жестоких неспровоцированных нападениях», и приговорен к шести годам заключения в Ньюгейтской тюрьме.

Скорее всего, это была судебная ошибка, так как против подсудимого не было никаких прямых улик.

Впервые я наткнулась на дело Монстра в книге Джона Эштона «Былые времена: социальная жизнь в конце XVIII века», работая над идеей, которая позже легла в основу продолжения этого романа. Не помню, что побудило меня соединить Эдгара Аллана По с Монстром — возможно, странность этих преступлений и тот факт, что бабушка и дедушка писателя по материнской линии были актерами лондонских театров в конце XVIII века.

О них сохранилось мало информации, и версия, будто они и были таинственным Монстром, как минимум правдоподобна. Я остановилась на мести как мотиве этих необычных преступлений. Отсюда выросли их бурные взаимоотношения, а каждое выдуманное мной письмо из их переписки соотносится с реальным преступлением, совершенным Лондонским Монстром.

В детективном романе с Эдгаром По в качестве главного героя трудно было бы обойтись без Огюста Дюпена — детектива, придуманного писателем. Я решила сделать Дюпена старым другом По, допустив, что По — тот самый анонимный повествователь в новеллах о Дюпене и что эти истории основаны на реальных преступлениях.

Кроме того, я использовала более тридцати рассказов, поэм и эссе писателя, создав еще одну загадку, решить которую предстоит читателю.

На странице криминальной хроники нашлось несколько заметок, которые могли бы вдохновить меня на рассказ-другой. Меня заинтриговала история Эдварда Оксфорда, которого должны были судить за государственную измену в Олд-Бейли шестого июля. Он, восемнадцатилетний трактирный слуга, разрядил два пистолета в королеву Викторию, когда та ехала с принцем Альбертом в открытой коляске десятого июня — таким образом юноша протестовал против того, что страной правит женщина. А необыкновенная история преступника, отправленного в Новый Южный Уэльс за кражу трех льняных носовых платков, просто-таки поразила мое воображение. Недавно он вернулся в Англию богатым человеком и купил особняк недалеко от мест, где родился, к неудовольствию некоторых знатных особ. Никаких объяснений относительно неожиданной милости судьбы и его возвращения в родные места дано не было. Совершил ли он более прибыльное преступление? Или с ним подружилась удача, позволившая ему найти золото, или опалы, или другие ценные ископаемые? А может, он заключил сделку с дьяволом или какой-нибудь еще нечистью, населяющей пустыни этой далекой колонии? Я решил приберечь эту историю для дальнейшего изучения.

Пролистав остальные страницы газеты, я не нашел более ничего интересного, пока не добрался до раздела объявлений на последней странице.

Первого июля из Филадельфии в Ливерпуль прибыл пакетбот «Ариэль», имея на борту мистера Эдгара А. По, знаменитого американского автора и критика. Мистер По немедленно отправился поездом в Лондон, где остановился в «Аристократический гостинице Брауна». Во время своего пребывания он публично прочтет свои последние рассказы и лекцию об искусстве литературной критики. На этих страницах мы сообщим о месте и времени этого долгожданного литературного вечера.

Прочтя это, я исполнился признательности. Да, главным поводом моего путешествия была тайна шкатулки с письмами, но я стремился в Лондон, дом моего детства, еще по двум причинам. Я написал письмо автору, чьим произведением восхищался, когда рецензировал его для «Сазерн литерери мессенджер» и — совсем недавно — для «Бэртонс джентльменс мэгэзин», человеку, чей последний труд, «Николас Никльби», был самым лучшим, достойным наивысшей похвалы.

В его романах я почувствовал родственную душу и выразил надежду, что в распорядке мистера Чарльза Диккенса найдется время для встречи со мной. К письму я приложил копию моего сборника «Гротески и арабески» и откровенно объяснил, что хотел найти издателя в Англии и счел бы себя навечно в долгу за помощь. Вдобавок, если бы представилась возможность устроить для лондонской публики публичные чтения моих рассказов или прочесть лекцию об искусстве композиции или о литературной критике, я с радостью сделал бы это. По объявлению в газете, которое, определенно, поместил мистер Диккенс, было ясно, что этот благородный человек помог мне весьма осторожно и деликатно. Теперь следовало ожидать от мистера Диккенса сообщения с подробностями о предстоящей лекции.

Допив чай, я встал из-за стола в воодушевлении. Теперь можно было написать ежедневное письмо Сисси, совершить прогулку в Грин-парк и вернуться задолго до одиннадцати, чтобы приготовиться ко встрече с Дюпеном. Возможно, к этому времени меня уже будет поджидать письмо от мистера Диккенса.

ЛОНДОН, 2 ИЮЛЯ 1840 г., ЧЕТВЕРГ

Несмотря на ночные муки, мое первое утро в Лондоне началось вполне удовлетворительно. Обильный завтрак был подан в номер в девять часов, как я и просил, вместе с номером «Морнинг кроникл». Я просмотрел газету, попивая отличный английский чай и поедая сосиску, тост и яйцо, что благотворно повлияло на мое состояние.Прогулка в Грин-парке оживила меня, но по возвращении в гостиницу надежды на письмо от мистера Диккенса рухнули. Прихватив из номера письмо миссис Аллан, я направился к Дюпену. Когда мой друг открыл дверь, меня встретил упоительный аромат кофе.

— Я надеюсь, вы как следует отдохнули, По. Кофе здесь очень хорош — весьма бодрит. Налить вам чашечку?

— Да, пожалуйста. И вот письмо от миссис Аллан, как вы просили.

— Прекрасно.

Дюпен положил его поверх остальных писем, аккуратно сложенных на восьмиугольном столике рядом с ларцом. Мы уселись в кресла и несколько минут потягивали кофе. Дюпен молчал. Многие нашли бы его длительное задумчивое молчание нервирующим, но я успел привыкнуть к его эксцентричным манерам.

— Первый вопрос, на который вы хотели бы получить ответ: не являются ли письма подделкой, — наконец сказал он, неотрывно, словно зачарованный, глядя в чашку с кофе.

— Да, мне кажется, с этого и надо начать.

— Точнее, вы хотели бы знать, в самом ли деле упомянутые преступления совершены и подлинны ли подписи.

— Действительно. Все в этих письмах для меня загадка. В Филадельфии я предпринял некоторые изыскания, но не нашел ничего относящегося к делу. Вероятно, доискаться до правды можно только в Лондоне, где эти преступления предположительно и были совершены.

Дюпен кивнул.

— Как вы знаете, когда мы жили в Париже, я посвятил много времени изучению науки графологии по исследованию Камилло Бальдо, в коем он неопровержимо доказывает, что ни один человек не пишет тем же почерком, что и другой, и что по почерку можно с определенностью судить о характере и даже настроении.

— Ваши научные занятия очень интересны. Признаться, я и сам немного разбираюсь в этом.

— Очень хорошо. Я хотел бы провести эксперимент, если вы не против.

— Конечно, я совершенно не против, — ответил я.

Дюпен ушел в другую комнату, вскоре вернулся с переносным бюро и поставил его на стол передо мной. Это было весьма изящное изделие из черного дерева, инкрустированного пластинками из черепахового панциря и латуни. Он поднял верхнюю крышку. Под ней оказалось отделение из красного дерева, содержавшее почтовую бумагу, две чернильницы, песочницу, перья и другие письменные принадлежности. Передняя панель откидывалась, превращаясь в обитую кожей поверхность для письма. Дюпен положил на нее лист превосходной бумаги — плотной, но мягкой, с золотым обрезом.

— Сделайте одолжение: распишитесь, пожалуйста, здесь, как обычно расписываетесь, и поставьте сегодняшнее число.

Когда я закончил, он сказал:

— А теперь напишите, пожалуйста, имена Элизабет Арнольд и Генри Арнольд и год — тысяча семьсот восемьдесят восьмой.

Когда я выполнил и эту задачу, Дюпен положил рядом с надписями, только что мною сделанными, два письма из шкатулки и записку миссис Аллан и тщательно изучил все четыре листа.

— Интересный, очень интересный случай. Посмотрите на .Э. и .А. в вашей подписи. А теперь сравните их с .Э. и .А. в подписи Элизабет Арнольд.

Дюпен поднял обе страницы, приблизив одну к другой.

— Видите, как велико сходство между вашими буквами и теми, что написаны Элизабет Арнольд?

Я почувствовал, что краснею.

— Сэр, уж не хотите ли вы сказать, что это я — настоящий автор писем Элизабет Арнольд?

Моя растерянность откровенно позабавила Дюпена.

— Не спешите с выводами. Я всего лишь указываю на некоторое сходство стиля, — ответил он, указывая на написанные мной имена. — Здесь мы видим, что ваша рука сильно отличается от настоящих подписей. Кроме того, даже для неопытного глаза очевидно, что бумага этих писем гораздо старше, чем та, на которой написано ваше письмо ко мне.

— Но возраст бумаги не гарантирует подлинности писем, — возразил я.

— Не гарантирует, но давайте изучим письма более внимательно, — предложил Дюпен, демонстрируя мое письмо к нему. — Наука графология позволит нам узнать многое о характере автора по его или ее почерку. Бумага, на которой вы писали, отменного качества, печать красного цвета. Это свидетельствует о вкусе автора. Почерк очень разборчивый, пунктуация безупречна. Строчки исключительно ровные, интервал между ними везде одинаков. Никаких излишних украшательств — чувствуется обдуманная точность письма, сплав твердости и грации, присущих людям ученым.

Я хотел было протестовать против этой незаслуженной лести, но Дюпен лишь отмахнулся, призывая к молчанию.

— Теперь посмотрим на письмо Элизабет Арнольд. Бумага хорошая, печать маленькая, из зеленого воска, без оттиска. Здесь почерк совсем другой. Буквы крупные, отчетливые, выведены элегантно, но не вычурно. Ни единой помарки, и автор скрупулезно соблюдает отступы. Диакритика над «и кратким» представляет собой энергичный штрих, утончающийся к концу и изогнутый, словно хвост кометы. Но, хотя письмо написано неплохо поставленной рукой, строки неровны. Можно предположить, что писали в отчаянной спешке. Тон письма властный, но в то же время достаточно женственный. Явно чувствуется немалая сила и дух.

— А письмо Генри Арнольда?

— Совершенно другой характер. Письмо имеет оттенок нахальства и свидетельствует об уме без определенной цели, беспокойном и деятельном. Буквы жирные, большие, размашистые и часто искаженные в неуместной погоне за эффектом, но неразборчивыми их не назовешь. Много помарок; буквы, выходящие за края строки вверх или вниз, слишком длинны. Практически ни одна буква не написана одинаково дважды, наклон все время меняется. Слова то идут ровно, то клонятся вправо, то сползают в обратную сторону. Сила нажима тоже постоянно меняется — иногда линия легка и тонка, иногда излишне жирна. Не требуется большой фантазии, чтобы представить себе автора — человека неограниченных амбиций, часто подверженного сомнениям и депрессии, с более чем смутным идеалом прекрасного.

Памятуя о содержании писем, я не слишком удивился такому истолкованию.

— А теперь нам нужно рассмотреть записку миссис Аллан.

Дюпен взял сложенный листок и развернул его. Изучив его, он нахмурился.

— Вы говорите, эта записка была приложена к шкатулке с письмами?

— Да, именно так.

— Вы точно знаете, что ее написала миссис Аллан, или просто так полагаете?

— Естественно, я должен так полагать!

Дюпен нахмурился еще сильнее, поэтому я пояснил:

— Я ни разу не получал писем от папиной жены, так как она никогда не снисходила до того, чтобы ответить мне. По поводу наследства я общался с ее адвокатом.

Дюпен кивнул, на лице его отразилось удовлетворение.

— Но почему вы спрашиваете об этом? Вы подозреваете, что эта записка не от миссис Аллан?

— А вы?

Дюпен затянулся сигарой и посмотрел на меня так пристально, что я почувствовал себя словно в суде.

— Нет, с какой стати? Неужели почерк показывает, что его написал кто-то другой? И что он говорит о характере миссис Аллан? — быстро спросил я, пока Дюпен не прервал меня своим вопросом.

Он снова пробежал письмо глазами.

— Автор вложил много старания в это письмо. Буквы правильны, не забыто ни единое двоеточие над «Ё», пунктуация предельно точна, и во всем видно единообразие.

Это означает методический твердый характер и постоянство в стремлениях. Во всем чувствуется властность, а штрихи, выступающие вверх и вниз, заострены, что говорит о мстительности. Украшений немного — по-видимому, они заранее обдуманы и исполнены четко, как будто автор сознательно создавал для окружающего мира тщательно слепленную напоказ маску. Бумага очень хорошая, печать — золотая, что усиливает впечатление нарочитости. Почерк в целом выглядит приятно, но он не женский, в нем слишком много силы при отсутствии присущей женщинам утонченности.

— Должен сказать, что это очень точное описание миссис Аллан. Я поражен, насколько полно вы постигли ее характер с помощью такого короткого текста.

Дюпен слегка прищурился, но ничего не сказал, снова изучая каждое письмо, прежде чем положить его обратно на стол.

— Мы также должны подумать о сходстве элементов почерков — вашего и Элизабет Арнольд. Что нам может здесь открыться?

Дюпен вглядывался в мое лицо, как будто это был образец почерка на листе бумаги.

Мне ужасно захотелось избавиться от дальнейших вопросов.

— Простите, но мне внезапно стало дурно. Пожалуй, нужно лечь в постель или выйти на воздух.

Дюпен аккуратно выровнял лежавшую перед ним стопку писем.

— Я бы посоветовал свежий воздух, — сказал он. — Возможно, вам стоило бы навестить места, где вы часто бывали в юности, связанные с более счастливыми временами. Слишком часто люди оказываются в плену своих собственных черных мыслей, а слишком много размышлений в одиночестве ведет к безумию.

Волосы зашевелились у меня на голове от этих нелицеприятных слов, но он продолжал, прежде чем я успел что-либо сказать:

— Ваше общество в Париже спасло меня от самого себя, По. Тогда я не хотел признаваться в этом даже самому себе, но сейчас — знаю. Уверен, вы позволите мне отплатить вам тем же. Тогда вы были откровенны со мной, и я надеюсь, впредь всегда окажете мне честь вашим чистосердечием.

Не придумав подходящего ответа, я просто кивнул.

— Сегодня мне есть над чем поразмыслить, — Дюпен чуть улыбнулся. — Не могли бы мы снова встретиться вечером, на свежую голову? Допустим, в восемь, в кофейне «Смирна» на Сент-Джеймс-стрит?

— Прекрасно. Спасибо вам, Дюпен.

Он пожал плечами, отмахнувшись от моей благодарности.

— Могу я пока оставить письма у себя? Мне хотелось бы изучить детали преступлений.

— Конечно.

Я покинул номер Дюпена, уже зная, куда сегодня лежит мой путь. Я собирался прогуляться в Блумсбери, где папа снимал жилье больше двадцати лет назад. Мне давно хотелось снова навестить те места.

Статьи

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты