Тайные миры мозга. Сколько личностей помещается в голове?

17422

7 минут на чтение

Учёные прошлого полагали, что человеческий мозг устроен довольно просто — как набор специфических клеток, управляющих телом. Однако чем дольше исследователи изучают мозг, тем больше убеждаются: его возможности значительно шире и загадочнее.

Разум и душа

Самые ранние эксперименты с воздействием на головной мозг упоминаются в шумерских записях, которым около 6000 лет. Примерно в то же время предпринимались и первые попытки трепанации черепа. Есть распространённое мнение, что в Древнем Египте мозг не считался чем-то ценным для жизни человека, в отличие от сердца. Однако сохранился папирус, датируемый примерно 1700 годом до н. э., который рассказывает об устройстве мозга, черепно-мозговых травмах и лечении их последствий.Одним из признаков, который отличает разумное существо от высокоразвитого животного, называют свободу воли. Но в 1983 году нейрофизиолог Бенджамин Либет из Калифорнийского университета с помощью серии хитроумных экспериментов продемонстрировал, что характерная мозговая активность в двигательной области, контролирующей пальцы, появляется до того, как у человека возникает осознанное желание пошевелить пальцами. Причём время между появлением мозговой активности и возникновением желания по его расчётам составляло до 300 миллисекунд. Позднее нейробиолог Джон-Дилан Хэйнс усовершенствовал методику Либета и установил, что в отдельных случаях временный промежуток может составлять 10 секунд! Его вывод: «Сознающий ум не свободен. То, что мы называем "свободной волей", на самом деле можно найти уже в подсознании». Если верить исследованиям, то получается, что зачастую нашим выбором управляет не разум, проявляющийся в интеллекте и самосознании, а сам мозг.

Общежитие под черепной коробкой

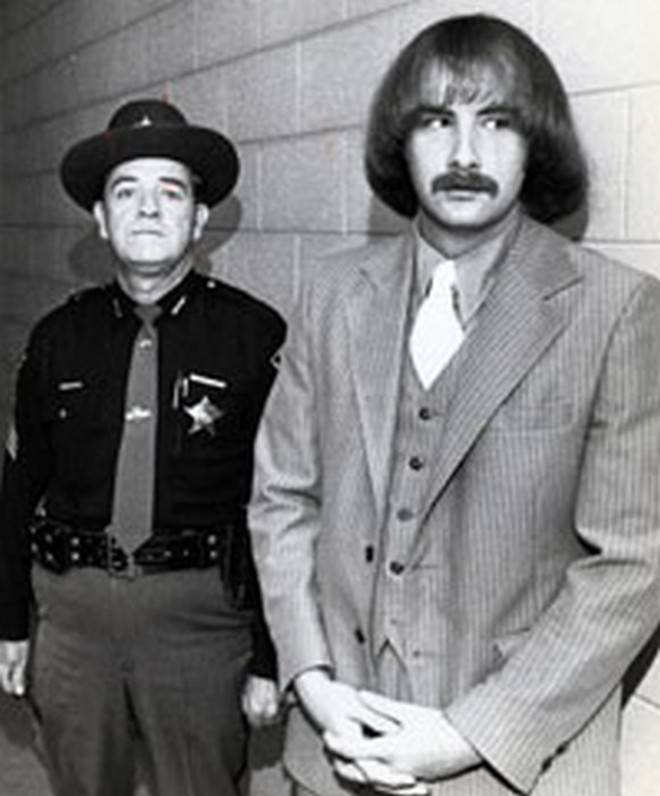

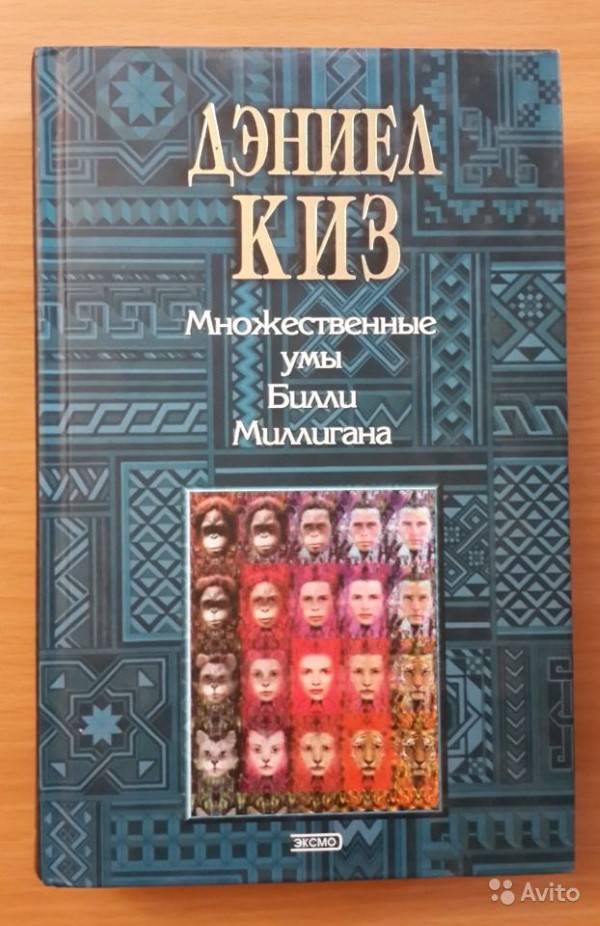

Психологам известен и другой, не менее интригующий феномен. В конце 1970-х годов большую известность получил Уильям (Билли) Миллиган. Его арестовали и привлекли к суду за серию изнасилований в городке Университета штата Огайо. При обследовании выяснилось, что Миллиган страдает от редчайшего психического заболевания — диссоциативного расстройства идентичности. Проще говоря, в нём существует множество независимых личностей с разным уровнем образования, мировоззрением и даже привычками. Феноменом заинтересовался известный писатель Дэниел Киз, выпустивший по итогам своего расследования документальные книги «Множественные умы Билли Миллигана» (The Minds of Billy Milligan, 1981) и «Войны Миллигана» (The Milligan Wars, 1994), которые привлекли к феномену международное внимание.При общении с Миллиганом удалось идентифицировать десять «базовых» и тринадцать «асоциальных» личностей (базовые личности признали их нежелательными и отказывались пускать в сознание), хотя, вероятно, их было больше. Среди базовых личностей выделялись английский аристократ Артур Смит, имевший склонность к медицине и арабистике, серб-дальтоник Рейджен Вадасковинич с коммунистическими убеждениями и талантом художника, мошенник-манипулятор Аллен, электротехник-самоучка Томми, умеющий играть на саксофоне и освобождаться от наручников, трёхлетняя англичанка Кристин, её тринадцатилетний брат Кристофер и лесбиянка Адалана, писавшая проникновенные стихи. Среди асоциальных были наркоторговец Фил, охотник Уолтер, грабитель Кевин, пародист Стив, швея Эйприл. Психологи думали, что появлению разнообразных личностей внутри Миллигана способствовало семейное насилие, которому он подвергался с восьми лет, однако более глубокое исследование позволило установить, что первые «альтер-эго» Билли сформировались, когда ему было три года и он жил в благополучной обстановке. После десятилетнего лечения Миллиган был признан «цельной личностью» и выпущен на свободу, но, похоже, он просто обманул врачей, поскольку после его смерти в 2014 году были обнаружены новые свидетельства деятельности разных личностей.

Феномен Миллигана способствовал поиску и изучению аналогичных случаев. Оказалось, что это не столь редкое явление, как можно подумать. Самое первое упоминание о чём-то подобном можно найти ещё в трудах швейцарского медика Парацельса, то есть в эпоху Возрождения. В исследовании феномена, проведённом в 1944 году, перечислены семьдесят шесть случаев, установленных по литературе предшествующего времени. Поскольку с тех пор психологи начали их регистрировать, выделив в особое заболевание, сегодня счёт идёт на десятки тысяч.

Внятного объяснения феномену нет. Считается, что альтернативные личности появляются из-за продолжительного стресса и вызываемого им эскапизма, особенно если у стресса несколько источников. Тем не менее зафиксированы случаи, когда «альтер эго» сформировались без явных причин. Может быть, это не болезнь, а один из вариантов нормы?..

Проект «Голубой мозг»

Существует расхожее заблуждение, что человек использует только 10% своего мозга и если каким-то способом поднять этот процент, то мы тут же получим гения. Нейробиологи давно высмеяли эту дилетантскую точку зрения, отнеся её к числу «городских легенд»: в действительности мы используем практически все части мозга. Откуда же взяться месту для разнообразных и странных феноменов?Возможно, ответ на этот вопрос даст проект «Голубой мозг» (Blue Brain Project), который реализует группа швейцарских специалистов Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Учёные под руководством профессора Генри Маркрама планируют описать человеческий мозг методами топологии — раздела математики, оперирующего бо́льшим количеством измерений, чем классические геометрия и стереометрия. Исследователи обнаружили, что, хотя наш мозг физически существует в трёхмерном мире, его внутренние связи функционируют в многомерном пространстве. Конечно, в нашей голове нет каких-то обособленных микромозгов и наши нейроны не выходят на иные планы бытия — речь идёт о «виртуальном» мозге, который возникает при обмене информацией и её обработке.

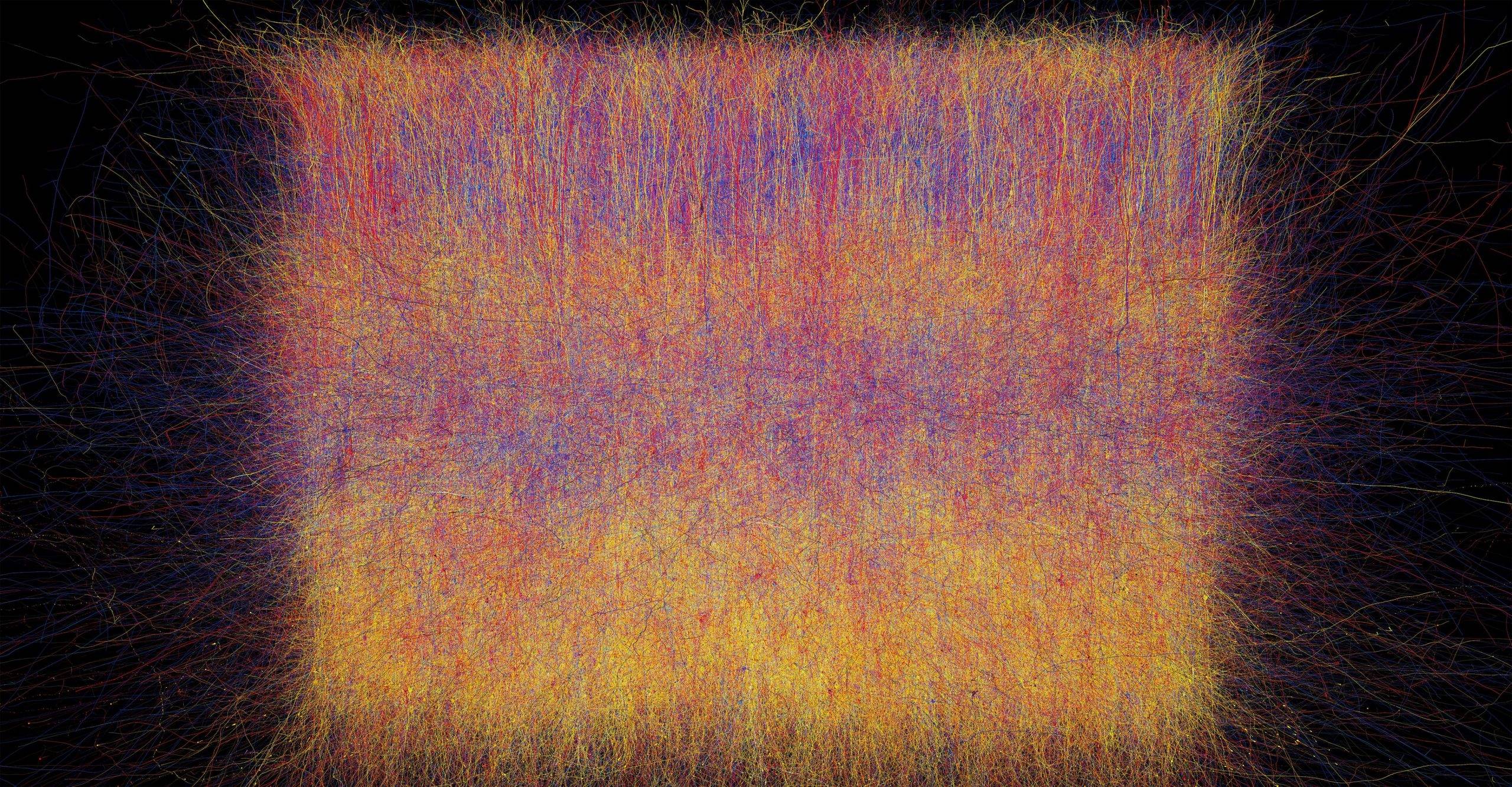

(©BBP/EPFL)

Аспирант Макс Нолте, участвующий в проекте, описывает ситуацию следующим образом. Представьте себе группу из трёх нейронов, которые работают вместе. Поскольку информация передаётся от нейрона к его партнёру только одним способом, то первый нейрон может быть связан либо со вторым, либо с третьим. Топологи говорят, что в данном случае размерность равна двум (аналог — треугольник на плоскости). Соответственно, группа из четырёх нейронов имеет размерность три (трёхгранная пирамида), из пяти — четыре (четырёхмерный политоп). Чем больше нейронов в группе, тем выше размерность, поэтому система постоянно усложняется, в топологическом смысле выходя за пределы трёх измерений.

В своём исследовании учёные выделили так называемые «симплексы» — особые группы нейронов, связанных друг с другом в порядке, имеющем более высокую размерность, чем пространство, вплоть до семи измерений. Объединение в симплекс позволяет каждому нейрону воспринимать и обрабатывать всю информацию, поступающую от группы, за счёт чего возникает сеть невероятной сложности. При этом для решения одних задач нейроны самоорганизуются в одну конфигурацию, для решения других — в другую.

Швейцарские исследователи надеются расшифровать смысл сетевых конфигураций, создаваемых симплексами, чтобы разобраться, как они определяют наше мышление и поведение. И тогда, быть может, выяснится, насколько наш разум самостоятелен и сколько личностей способен вместить наш мозг.

Статьи

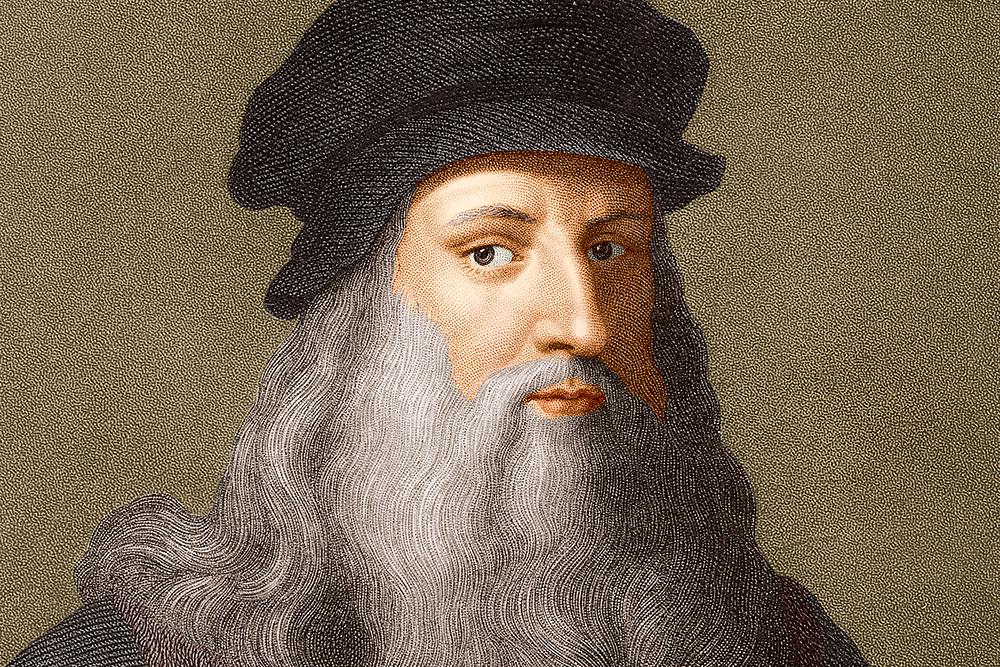

Изобретения Леонардо да Винчи: гений, который придумал наш мир

Секунды до катастрофы. Знаменитые космические спасения

О космических авариях, но со счастливым концом.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что такое палеоарт? Как правдоподобно (и не очень) изображали динозавров

И можно ли вообще достоверно нарисовать животное, от которого остались одни кости

История ордена тамплиеров: крест, меч и жажда золота

От хранителей дорог до одного из самых влиятельных орденов Европы

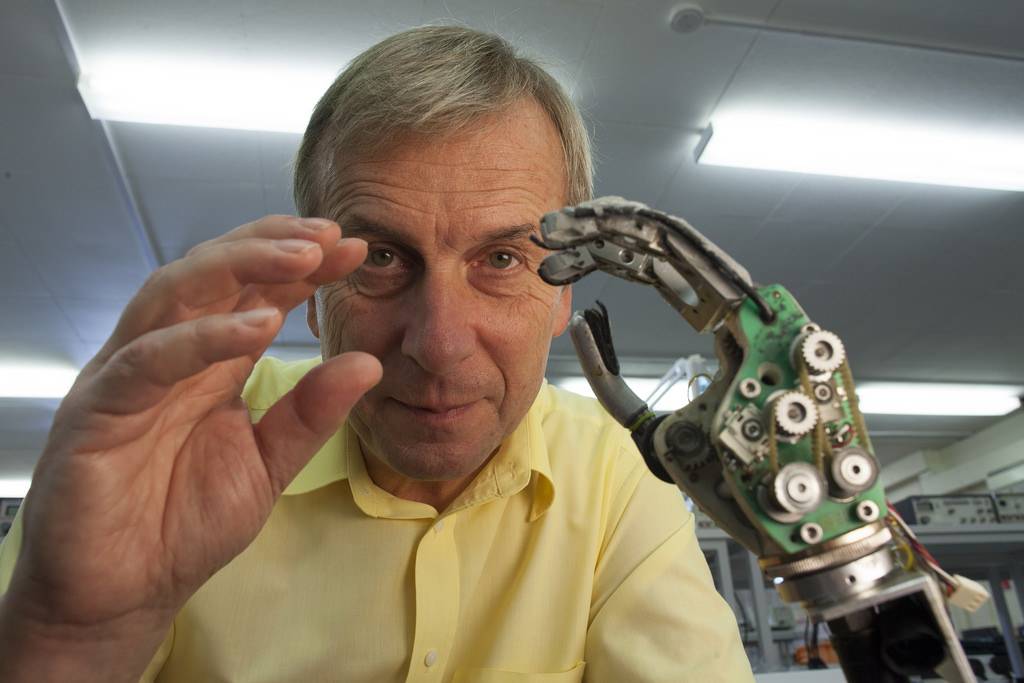

Чтение мыслей: от парапсихологии до современной науки

Мы знаем, о чём вы сейчас думаете! Как не стыдно!

Что такое эффект плацебо? Вера в чудодейственную пустышку и таблетку от всех болезней

Как мозг убеждает нас, что можно выздороветь от сахарного драже

Космические изгои. Что такое планеты-сироты и откуда они берутся

Вечные скитальцы межзвёздной пустоты

Открытие по ошибке: как астрономы нашли Плутон

И как он перестал быть планетой (но это на самом деле не важно)

Бледная голубая точка. Как был сделан главный снимок Земли

«Все, кого вы знаете, жили здесь — на соринке в солнечном луче».

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты