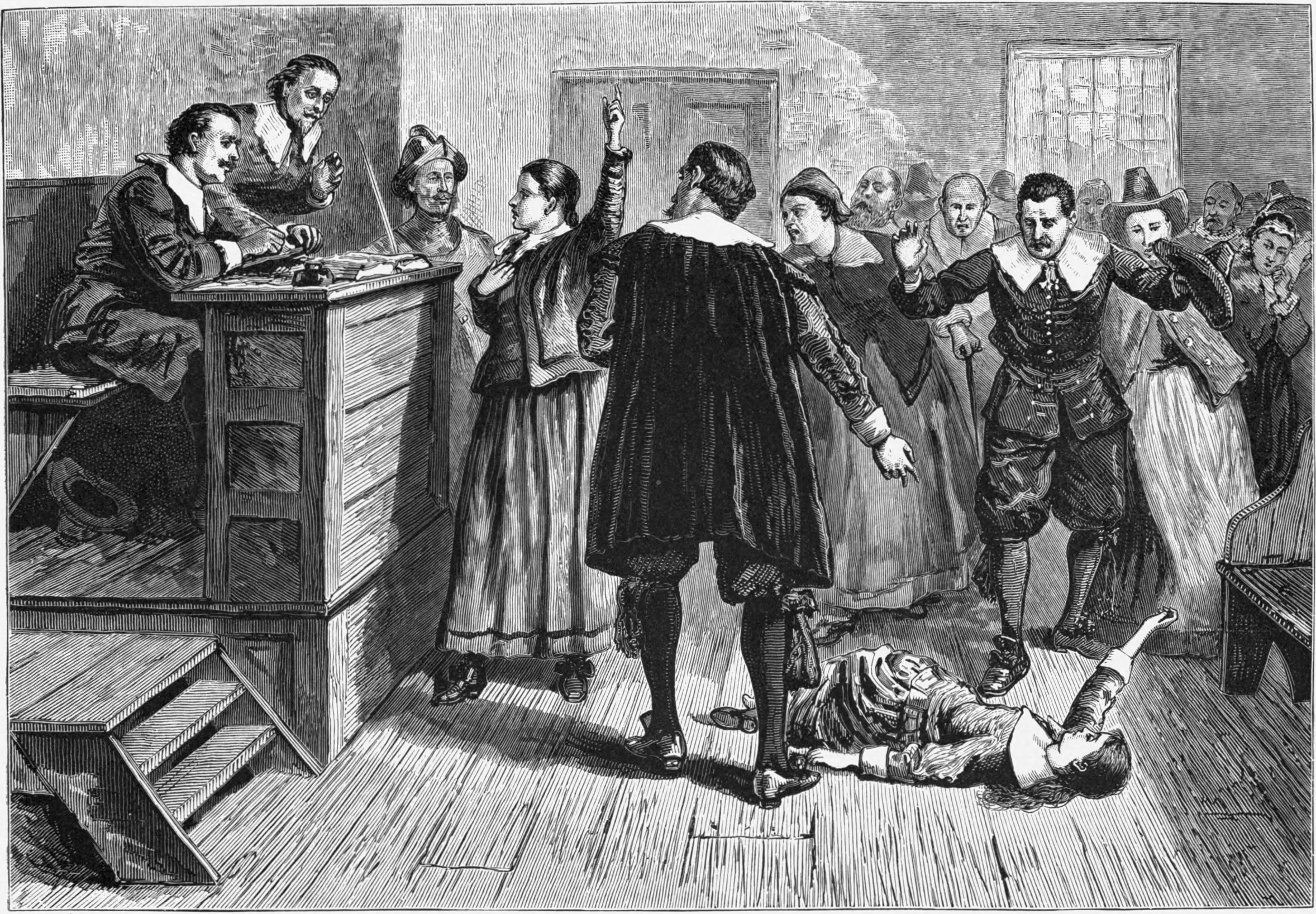

Как ни странно, феодальный правитель охотнее оказывал услуги своим подданным, чем Римская республика — гражданам. Осуществляя правосудие, он, во всяком случае, мог повелеть доставить пред ясны очи истца ответчика, а иногда и свидетелей. Последнее было особенно важно, так как в то время обвинение основывалось почти исключительно на свидетельских показаниях. Материальные улики рассматривались редко — разве что это были пергаменты и амулеты, изобличающие владельца в колдовстве или ереси. Без экспертной лаборатории кровавые пятна на одежде мало о чём говорили.

С другой стороны, римские судьи, определяя вину или невиновность, хотя бы вникали в обстоятельства дела. В Средние века этот обычай был забыт, и тщательному рассмотрению чаще всего подвергались личности обвиняемого и обвинителя. Например, на Руси суду в первую очередь полагалось определить, является ли ответчик «лихим» или «добрым» человеком. Если «лихость» оказывалась установленной, остальное уже было делом техники. Лихих людей можно было пытать, чтобы они сами рассказали, какие именно преступления совершили. А можно было и не пытать и отправить в острог просто так — на основании одной лишь лихости.

Таким образом, для признания человека преступником уличать его в конкретных злодеяниях вовсе не требовалось. Правосудие нуждалось лишь в клятвенном заявлении нескольких «добрых» людей, что обвиняемый, по их мнению, тать ночной, разбойник и душегуб. Сейчас подобная система может показаться в высшей степени странной, но следует учитывать: за редкими исключениями другой возможности доказать вину не было. Даже если вора на ярмарке тут же хватали за руку, обличали его лишь голословные заявления пострадавшего и, если повезёт, других посетителей рынка, лично ничего не видевших, но готовых подтвердить, что этот пройдоха и раньше попадался на воровстве, а жалобщик — честный спекулянт и даром оговаривать первого встречного не станет. Судья просто не рассматривал то, что в любом случае не смог бы проверить. То есть сам факт кражи. В Европе, благо древние традиции гражданского общества позволяли, процедура была несколько более оптимизирована. В городских судах для вынесения смертного приговора хватало клятвенного заявления лишь одного лица. Но лица должностного. Обвинения от имени истца выдвигали «добровольные прокуроры» — шёффены. От них требовалось назвать конкретное преступление, но основания, на которых виновным объявлялся именно ответчик, суд не интересовали. Достаточным считалось, если ещё шестеро шёффенов подтвердят, что обвинитель ранее не был уличён во лжи. С этого момента вина считалась установленной, и приговор приводился в исполнение.