Рассказ: Майкл Каннингем «Её волосы»

6282

4 минуты на чтение

Модернизированные сказки — одна из примет нашего времени. Рецепт прост: берётся классическая история Андерсона, Перро или братьев Гримм и вперёд! Твори, выдумывай, пробуй! Другое дело — не у всех получается.

У Майкла Каннингема, обладателя Пулитцеровской премии и одного из ведущих американских мастеров постмодернизма, получилось. Подробнее о книге можно прочитать здесь.

С разрешения издательства АСТ мы публикуем рассказ «Её волосы» из сборника Майкла Каннингема (в переводе Дмитрия Карельского).

Майкл Каннингем

Её волосы

После того, как колдунья обо всём прознала…О сборнике

Майкл Каннингем «Дикий лебедь и другие сказки»

Александра Злотницкая

19.03.2017

7800

Отличный сборник, который читается на одном дыхании. Великолепный стиль, живые персонажи и вечная тема любви — сервировано для любителей постмодернизма.

Статьи

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

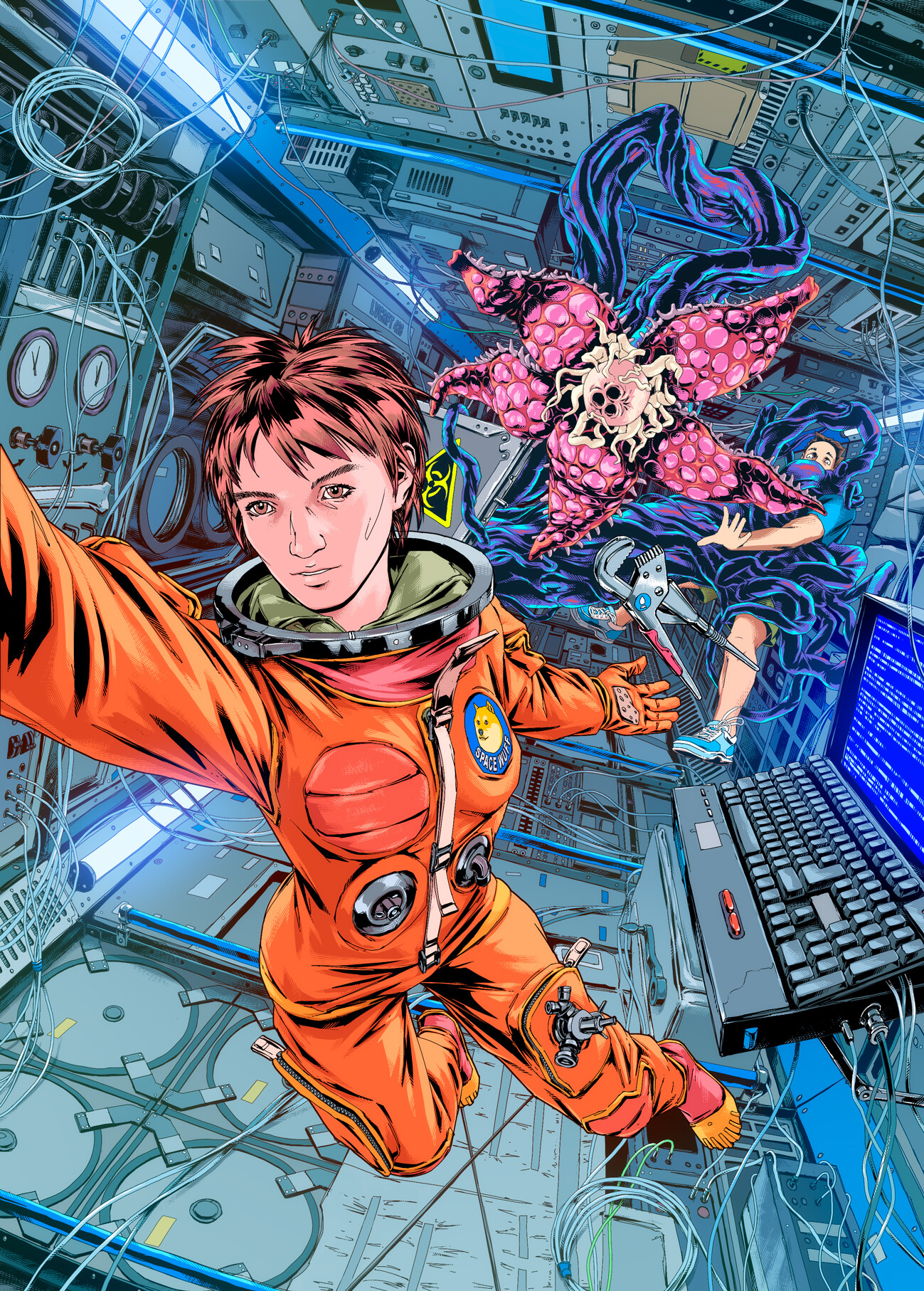

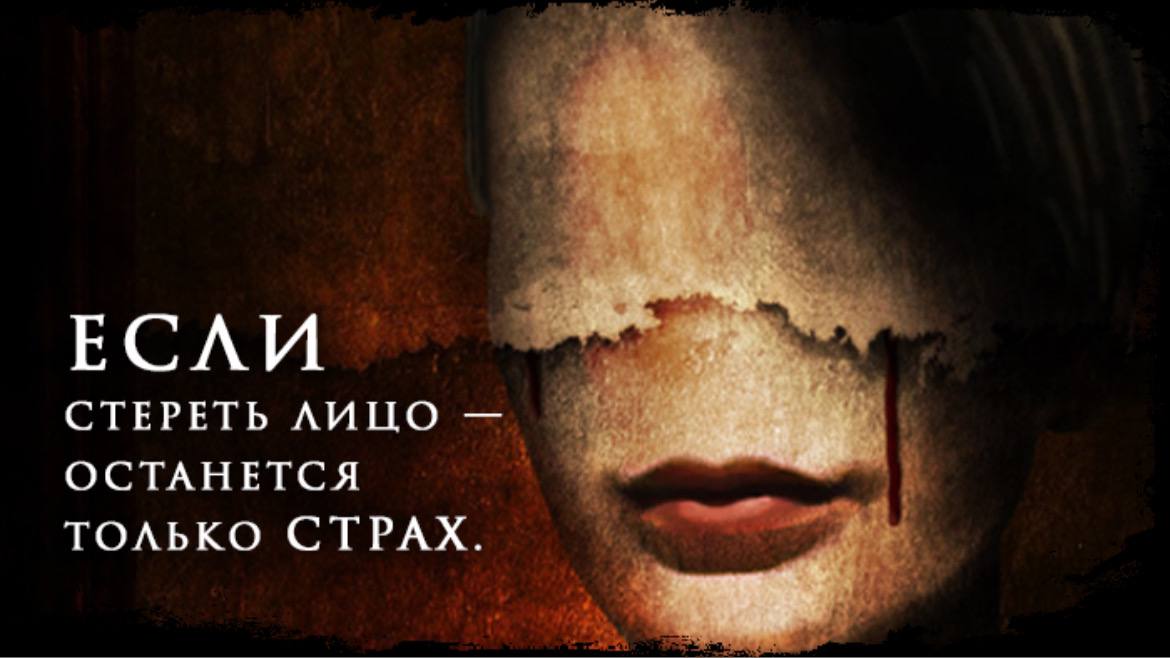

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты