Елена Кушнир «Чумной доктор» (часть 3)

2630

35 минут на чтение

Начало

Елена Кушнир «Чумной доктор» (часть 1)

Елена Кушнир

29.03.2020

5299

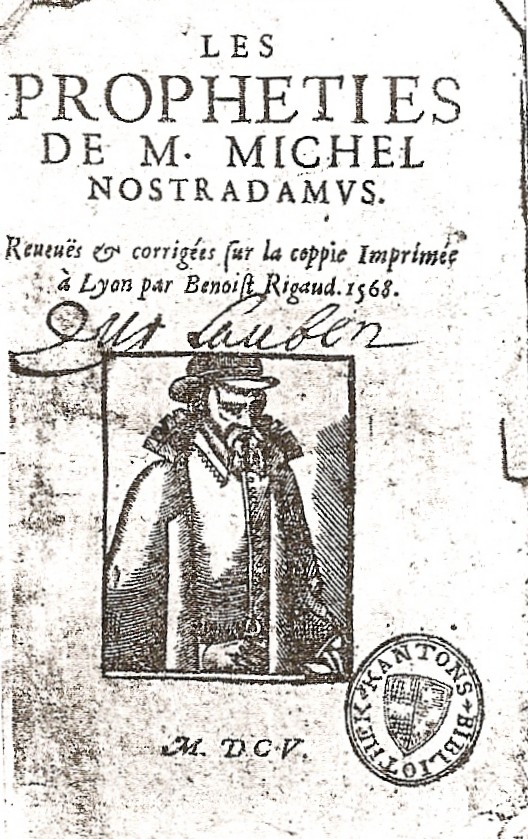

В XVI веке во Франции чумная пандемия охватывает Юг страны. С нею борется врач, которому снятся странные и тревожные сны. Или это не просто сны?

6

Прованс пережил хляби, потоп и чуму, превратившись на несколько лет в столицу её королевства.

И вот пришло иное несчастье, иная болезнь земли.

Два года подряд край терзала жестокая засуха. Каменела и трескалась почва. Не успев вызревать, сохли виноград и оливы. Растеряли царское великолепие ирисы, обескровились маки, розы роняли вялые лепестки. Лавандовые поля колыхались от гула тысяч цикад, вольготно плодившихся в пекло и разносивших среди благородных растений заразу. Урожай собрали в первом году плохой, во втором — и вовсе негодный, и это сильно ударило по благополучию города. Закрывались лавки, и плодилась вокруг нищета.

Над улицами Салона пылил раскалённый воздух, мучнистый, злой и больной. Дороги, ведущие к окрестным деревням, замостило песком. Обмелели ручьи, родники и колодцы. Вода грязнела и скрипела на зубах. Люди ходили сонные, одуревшие, пьяные, даже малые дети. Употребляли вино и пиво вместо воды, а разбавить их было нечем. Участились смерти от жажды.

В церквях каждый день шли молебны о ниспослании дождя. Умельцы делали амулеты, оберегавшие от главных болезней, вызываемых грязной водой и жарой: красной сыпи, жидких поносов, раздражения глаз и разрыва сердца. Добрые провансальцы предприняли и другие меры. Отыскали в деревне ведьму, о которой было достоверно известно, что она насылает засуху и неурожай. Закололи старуху вилами. Вторую спалили на костре, смело справились сами, не тревожа внимания инквизиции. Третью особо могущественную ведьму трогать не решились и честь по чести отправили в Тулузу на суд. Пока ждали избавления от чёрных проклятий, жгли траву белену, ибо сказано в книге друидов, что так можно вызвать дождь. Дурели от жжёной белены почище, чем от вина, но дождя всё не было, и стали говорить, что белену надо не жечь, а, произнеся магическую формулу, кидать её в воду. Много об этом спорили — кидать или жечь? До драк доходило.

Словом, жили, как могли, между пьянством, непосильной от тяжкого зноя работой и надеждой на помощь инквизиции и небес.

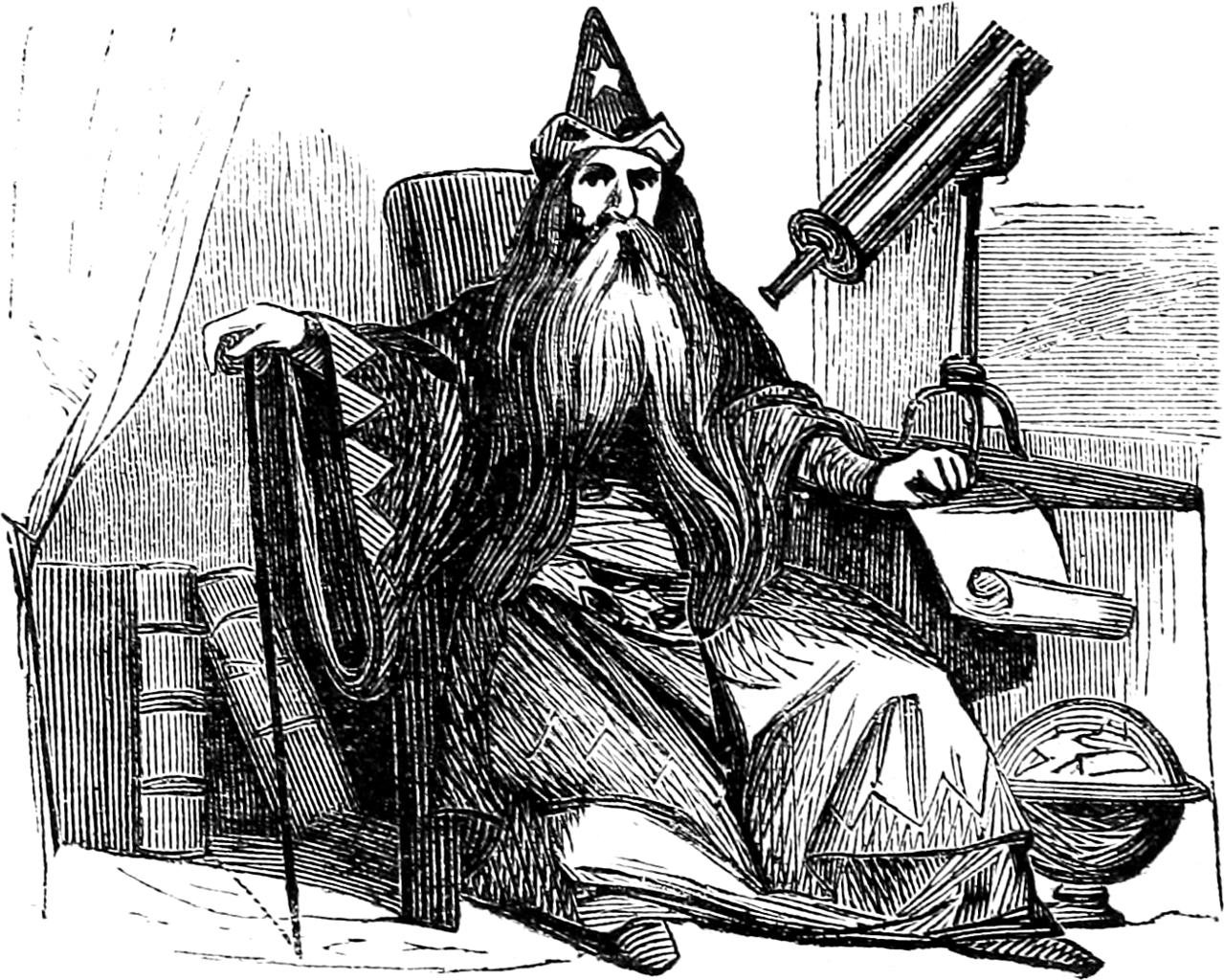

Тем временем доктор Нострадамус лечил людей, выдавая советы, которых они иногда даже слушались, пусть и сильно им удивлялись. Как-то раз, выпроводив очередного пациента с наказом есть больше солёной пищи, что удерживает воду «невидимыми сетями» в теле — такова была врака, изобретённая им на сей счёт, — он отправился в свою тёмную алхимическую комнату, где в самый зной сохранялась умеренная прохлада. Не слушая призывов жены, звавшей его обедать, стал задумчиво чертить на бумаге.

Чертил, чертил, создавая подобие географической карты, и вышел из кабинета с мыслью, отражённой в глазах.

— Надо строить канал, — сказал он. — Ежели отвести воды Дюранса к Салону, ими смогут пользоваться не только горожане, но и до десяти деревень в округе.

— На какие же средства ты это задумал? — нахмурилась Анна, заранее беспокоясь, ибо у мужа её был необычный нрав и чудные идеи. В прежние времена он изготовлял на собственные деньги розовые пилюли, которые раздавал больным чумой без оплаты. После их свадьбы тут же залез в её приданое и снова наделал пилюль. Сказал, пусть будут запасы на случай новой заразы. Женщиной Анна была состоятельной, первый муж не оставил её бедной вдовой. Но на увлечения вроде канала никаких сбережений не хватит.

Нострадамус почесал в затылке.

— Я попрошу её величество, — ответил жене. — Мадам Екатерина, наверное, мне не откажет.

И сел сочинять письмо в Париж в надежде, что королева поможет. На Карла IX, ещё не вошедшего в совершенные лета, особых надежд он не возлагал, хотя король назначил его личным медиком при своей высокой особе. Говоря о короле, следовало понимать, кто за этим стоит. Так Екатерина наградила его за пророчества, пожаловав должность с хорошим окладом. Своего царственного пациента он и не видел, жили-то в разных концах страны. Нострадамус писал иногда Екатерине, расспрашивая о здоровье её августейшего сына, и велеречиво, в выспреннем придворном духе, излагал предложения: пусть король ест меньше сластей и больше зелёных яблок, пусть пьёт настой из овса и упражняется на свежем воздухе, пусть играет и веселится с детьми для повышения бодрости духа. В запуганном мальчике Шарле, он заметил при встрече, свила гнездо наследственная болезнь, но исцелить её он не мог. Не придумали от неё нужных лекарств и придумают ещё очень нескоро.

Королева-мать ответила на его просьбу благосклонно, дозволив прокладывать канал и похвалив его за заботу о крае. Он ещё подумал тогда, что Екатерина искала власти не для себя одной, не только для того, чтобы отомстить за долгие годы бесправия и унижений. Но и отомстить ей тоже хотелось, хотя супруг её был давно мёртв, а несколько лет назад умерла в своём замке Диана де Пуатье, старая и всеми забытая. И в гроб бывшей фаворитке пришлось ложиться без подаренных королём жемчугов и бриллиантов: Екатерина отобрала их, не успело остыть тело Генриха II, пронзённого на турнире копьём через глаз.

После смерти мужа Екатерина ждать была не намерена больше ни минуты, однако снова пришлось. У трона её потеснило семейство лотарингских принцев Гизов, приходившихся роднёй молодой королеве Марии Стюарт. Навалились всей толпой и отодвинули Екатерину в сторону, распоряжаясь своей племянницей и её коронованным супругом по своему усмотрению. Франциск II, воспитанный ещё Дианой Пуатье, родной матери почти что не знал и её воле не покорялся, слушаясь во всём Марию, а через неё — Гизов из Лотарингии. Пришлось Екатерине снова отодвинуться в тень.

Но свежеиспечённый король вдруг скоропостижно умер от болезни уха, которую брался лечить королевский хирург Амбруаз Паре, да Екатерина ему не позволила. Гизы едва не в королевскую спальню ломились, но Екатерина оказалась проворней и выставила перед дверями свою итальянскую стражу.

— Не смейте копаться у моего сына в мозгах, — заявила она на правах королевы-матери. — Это святотатство, запрещённое самим небом!

И Франциск II умер, не успев толком привлечь внимание народа или чем-то запомниться. Промелькнул и пропал, будто не было, и на трон взошёл следующий по счёту сын Екатерины. С ним у неё не было ни соперников, ни соперниц. Мальчик Шарль жил у неё в кармане и, наверное, до сих пор боялся хлюпать носом в её присутствии. И вот Екатерина стала вести все дела французского королевства, решая, что строить, где воевать и кого нужно вешать.

В изнемогающий от жары и сухости Салон приехал королевский архитектор месье Адам де Краппон. Началось строительство канала, и вновь забурлила в городе жизнь, чумазая от рытья земли.

Месье де Краппон выражал доктору большое почтение, частично следуя наказам королевы-матери, а частично потому, что оказался человеком приятным и добродушным. Расспрашивал об особенностях местности, показывал свои чертежи, поставил на одной из должностей при строительных работах сына Нострадамуса, молодого Сезара, и любил поговорить за стаканчиком вина о всяком: о сочинениях поэта Ронсара, о скандальных высказываниях учёного Пьера де ла Раме против Аристотеля и схоластов, о недавних волнениях горожан в Валансьене и о своей больной печени.

— Я принимаю чудодейственный териак, составленный по рецепту великого Галена, но отчего-то он мне совсем не помогает, — жаловался Краппон. — Может, мясо жабы в составе заменить мясом змеи? Некоторые доктора так советуют.

Нострадамус посоветовал сменить не змею на жабу, а чудодейственный териак — на отвар из календулы.

— Без мяса, — отметил он.

— Однако у териака прекрасная репутация, — возразил архитектор.

— Это правда, — сказал Нострадамус. — Толку от него, правда, нет, но с репутацией его не поспоришь.

Ему было жаль, когда де Краппон уехал. Привык к их неспешным беседам в саду, разбитом стараниями Анны в маленьком дворике при доме, где они жили.

Зато прорыли канал, и светлый изгиб новой реки сиял по ночам лунным серебром, а днём — солнечным золотом, делая здоровей и краше зелёные земли Кро. В Салоне воцарилась чистота и открылись на радостях целых двенадцать мыловарен! Город смыл грязь и пот, отряхнул песок из волос, и каменное его тело вновь стало лоснящимся и душистым.

Отрадно было думать доктору Нострадамусу, что он посодействовал возвращению благополучия.

Сны к нему приходили, как прежде, но всё больше короткими рывками, фрагментами и рваными лоскутами. Не столько страшные, сколько диковато-чудные, смутно тревожные и нелепые. В гигантском белом шаре распахнута дверь, сквозь которую проходят люди, постоят и уходят обратно. Зачем приходили, неясно. Раскалывается обветшавший мост, соединявший две земли, на его обломках скачут и скалятся краснозадые обезьяны. Трёхголовый пёс Цербер из древних легенд кружит у ног мрачного голого старика и лает:

— Оплутонили тебя, оплутонили тебя…

Нострадамус постарел, и вместе с ним — его сны, похожие на порождения расслабленного рассудка.

Город Салон процветал, но на юге страны было сумрачно. Францию всё сильнее штормило. Католики и гугеноты уже много лет грызлись между собой, и в воздухе витали предчувствия бед, как чёрные духи.

Чтобы утихомирить юг, королева-мать предприняла по своим владеньям поездку, захватив с собой короля и остальных детей. Путешествовали они долго и шумно, с размахом. Народу показывали короля, в честь которого на улицах произошло немало кровопролитных стычек: всем хотелось на него поглядеть и понять, что за птица. Карл IX людям пришёлся по душе, ибо, как утверждали очевидцы, юный король был скромен, галантен и лишён надменности. Улыбался всем без разбору, приветливо махал рукой, кланялся старшим, а дамы одобрительно замечали, что у него очень красивы глаза, напоминающие об отце, последнем короле-рыцаре Генрихе, человеке чрезвычайных достоинств, лишь слегка совращённом с пути старой потаскухой Пуатье.

— Славный король, — решили люди о Карле. — Такой милый и благовоспитанный мальчик не станет пить нашу кровь.

Кровь, однако, всё время кто-то пил, и скоро опознали виновницу. Чёртова ведьма в чёрном вечно маячит зловещим призраком у мальчика за спиной и нашёптывает ему всякое вредоносное. Конечно, чужеземке до Франции нет никакого дела! Высосет из народа все соки, а сама уляжется почивать на пуховых перинах, да ещё и станет со своей итальянской сворой бранить наши обычаи. Жалко, Гизы её не выслали из страны, когда были у власти. Шептались, что бессердечная Медичи отравила своего старшего сына Франциска, как верные Гизы его ни защищали. Очень уж она хитра и всех обманула. Теперь надо следить, чтобы нового короля не отравила, мало ли, что у неё на уме? Вдруг она хочет сыновей погубить и усесться самой на трон в обход салического закона? А хуже бабы у власти и представить нельзя! Вы на Англию посмотрите, что там творится. Совсем ударились в ересь с тех пор, как Елизавета взошла на престол. Там теперь можно молиться на любой лад, местные гугеноты вовсю строят свои поганые храмы, а на площадях проповедуют язычники и сарацины, коим благоволит королева-блудница, что меняет любовников каждую ночь. Женщина незамужняя, потому все мысли у неё похотливые, а в стране сплошной беспорядок. Убереги нас Господь от баб!

Но болтовня болтовнёй, а принимали Екатерину в каждом городе пышно. Путешествие её продолжалось, и однажды Нострадамус получил послание, в котором королева-мать извещала, что скоро прибудет в Салон и желает его увидеть.

В тот день, когда королевский кортеж миновал городскую заставу, Нострадамус никуда не пошёл. Шумных сборищ он не любил, к тому же его сразил приступ жестокого ревматизма. Не помогала рыбная диета, которую он сам себе прописал. Сколько ни ешь форель и сардины, со временем тело ветшает.

Но на следующее утро, только занялся весёлый рассвет, в дверь постучались. На улице Нострадамуса дожидались носилки и важный молодой человек при оружии, сопроводивший его в замок Ампери, где разместилось королевское семейство.

Замок стоял на холме, носилки тряслись, Нострадамус пыхтел и сквернословил. По замку он шёл, опираясь на палку, часто останавливался и скрипел. Доскрипел наконец до королевских покоев.

Зрение с годами сильно ухудшилось, но, войдя, он быстро обнаружил изменения в составе семейства. Шотландская королева Мария после смерти своего юного мужа Франциска уехала обратной домой, в Шотландию. Екатерина её выставила разве что не пинками под зад, до того ей хотелось самой начать править. Горбатую девочку Клод выдали замуж за лотарингского принца, теперь она исправно рожала сыновей и дочерей, пополняя дом Гизов, и частые роды, всем на диво, её пока не убили. Старшую принцессу Елизавету продали в Испанию: того требовал дон Филипп в исполнение мирного договора, унизительного для французов. Поначалу принцессу сватали за его сына Карлоса, но король испанский как увидел красавицу, воспылал жгучей страстью. Отобрал невесту у сына и женился на ней третьим браком, хотя годился девчонке в отцы. Некоторые приличия он, впрочем, соблюл: спросил у неё, не противно ли ей будет выйти за старика. Но что ему могла ответить Елизавета? «Противно! Отпустите меня домой к папе с мамой!». Говорят, проплакала среди кукол, которые привезла с собою из Франции, а потом пошла под венец, как положено благонравной девице, которую для того и родили на свет. Звалась она теперь Изабеллой, жила в мрачном монастыре Эскориале, что почитался у испанцев за королевский дворец, и посещала вместе с доном Филиппом главные местные развлечения — костры для еретиков, что жгли там, наверно, десятками каждый день.

Принцессы исчезли, юноша Франциск умер от воспаления уха (или от яда, как все шептались), его сменило другое дитя, совсем жалкое на вид. Бледное до прозрачности, перекошенное и рябое от оспы. Сидит так тихо, как будто и нет его тут. Мышонок.

На кушетке у стены вольготно развалились и обмахивались веерами двое — прехорошенькие, нарядные и почти одинаковые. В них Нострадамус опознал принцессу Маргариту и принца Александра-Эдуарда, которому остригли волосы до приличествующей юношам длины. Брат и сестра перебрасывались беззвучными смешками и шептали друг другу о чём-то на ухо, видно, позабыв прежние детские ссоры.

Короля Нострадамус едва смог узнать. За минувшее время толстый приземистый мальчик усох до болезненной худобы и вытянулся до немалого роста. Он сутулился, словно стараясь ужаться в размере и занимать меньше места. Взгляд у него оставался прежний, голодный, можно было решить, что король недоедает. Но вряд ли в том было дело.

За столом у окна восседала Екатерина и что-то быстро писала. Дети старались ей не мешать. Они присутствовали в комнате, как часть обстановки: стулья и стол, картины, кушетка, драпировки на стенах и занавески на окнах, принцы, принцесса и его величество французский король, пожаловавший Нострадамусу для поцелуя холодную влажную руку.

Екатерина тоже изменилась, но не исхудала, а наоборот, прибавила в весе, и лицо её оседало, как комковатое тесто. В трауре она казалась внушительней и заметней. Запах — её самой или духов — стал только сильнее и глубже со временем, Нострадамус ощутил его прямо с порога. Королева-мать с её крошечным ростом заполоняла всю комнату.

Она приветствовала доктора своим большим тёплым голосом. Представила новое действующее лицо — слабенького мальчика, названного, словно в насмешку, Эркюлем, могучим Геркулесом. Доктор едва удержался, чтобы не погладить принца по голове. Выжить после оспы — это большая удача, но жить безобразным — испытание не для слабого духа, а мальчуган выглядел совершенно затравленным.

Александр-Эдуард, сказала Екатерина, теперь зовётся Генрихом в честь своего отца, принял такое имя при конфирмации.

— Я всегда находила между ними сходство, — проговорила она с мечтательным выражением.

Прекрасный принц проворковал что-то на итальянском, подражая интонацией матери, и получил в награду её улыбчивый взгляд. Принцесса Маргарита понимающе усмехнулась, как взрослая. Король громко и презрительно фыркнул, нехорошо прищурившись на своего красивого и удачливого младшего брата. Мальчик Эркюль внимал, безмолвно и жадно, он был совершенно бескровным, но его глаза рыскали, как две борзые.

Покончив с этикетом, королева-мать пристально посмотрела на доктора. Ожидала заключений прямо с порога.

Нострадамус комкал в руках свою шляпу.

— Ваше величество, я ничего не вижу, — пробормотал он, чувствуя себя очень глупо.

— Совсем, мэтр? — разочарованно спросила она.

Он покачал головой.

— Но в прошлый раз у вас было такое сильное и яркое видение, — сказала Екатерина.

— Это произошло помимо моей воли.

— Может быть, вам нужно больше времени?

— Может быть. Но я этим всё равно не управляю.

— А если очень постараться?

Он начал злиться, но на особ королевской крови досадовать не положено.

— Если вы позволите мне присесть, государыня, — значительно произнёс он, опираясь на палку. — Пожилой возраст, знаете ли…

— Простите мои манеры, — спохватилась она.

И лично усадила его на кушетку, согнав с неё детей, а потом услала всех вон.

— Генрих, Марго, отправляйтесь на свой урок испанского. Эркюль, малыш, ступай к воспитателю и скажи, чтобы вывел тебя в сад. Оденься теплее, день солнечный, но ты так легко простужаешься!

— Да, мадам, — пролепетал он еле слышно.

— Если хочешь, можешь взять с собой на прогулку нашего гостя.

— Да, мадам.

— Но не бегай с ним! Он всегда носится, как угорелый. И не лазайте на деревья. Узнаю, что снова лазали, прикажу выпороть обоих и лишу на неделю десерта. Понятно?

Слова застряли у принца в горле, он побледнел ещё сильнее и судорожно закивал.

— Матушка, мы сегодня будем с вами обедать? — ластясь, спросил принц Генрих.

— Нет, мой милый. У меня совершенно нет времени.

Принц состроил обиженную мину любимца и баловня:

— И для меня?

— Для всех, — отрезала Екатерина. — Почему вы ещё тут стоите, когда я велела уйти?

Детей как ветром сдуло.

В комнате остались Нострадамус, Екатерина и его величество французский король, источавший обиду и плохо подавленный гнев, бросивший краску на его белые щёки. Тощая долговязая фигура — почти нелепая, почти смешная. Ещё мальчишеская неловкость и неуклюжесть человека, которому неуютно в собственном теле. И всё же этот юноша был королём, и он помнил об этом. Карл сдавил кулаки, огонь ярости опалил его тусклый взгляд. Вполголоса он пробормотал грубое ругательство, и Екатерина с удивлением на него посмотрела. Стало ясно, что, отсылая детей, она просто о нём забыла.

— Вы ещё здесь, Карл? Мне нужно поговорить с мэтром наедине. — Повелительно махнула рукой. — Я вас больше не задерживаю.

И он послушно, без возражений и проявлений законного гнева, ушёл вслед за своими братьями и сестрой. В этом было что-то нехорошее и пугающее.

Он никогда не научится править, если она продолжит обращаться с ним, как с ребёнком, подумал Нострадамус. А злиться будет всё больше, пока однажды…

Возможно, ему довелось наблюдать это «однажды».

Стрелок, палящий из дворцового окна в бегущих людей с торжествующими воплями: попал, попал!

До этого, заходясь в безумном припадке, он кричал:

— Тогда убейте их всех! Убейте всех!

Мать слишком долго держала его на поводке. Что будет, когда он сорвётся?..

Екатерина заметила выражение его лица и пустилась в откровения, ибо ему доверяла:

— Мой сын Карл — совершеннейший простак, в этом он так похож на своего отца. К тому же он очень молод и должен многому научиться. — Вздохнула. — Он пока совсем не разбирается в искусстве правления.

— Уверен, что ваше величество уделяет этому должное внимание, — с намёком проговорил Нострадамус. — Как бы ни были мудры советники короля, я скромно полагаю, что…

Екатерина любезно улыбнулась и без объяснений сменила тему:

— Так что же вы скажете, дорогой мэтр, по поводу судеб моих детей?

— Я уже рассказал всё, что мне открылось, мадам. В нашу первую встречу.

— И ничего нового не сообщите?

— Увы, государыня. Я не вижу ничего нового.

Королева-мать поджала губы, копя недовольство.

— А вы прикладывали усилия?

— Ваше величество, я никогда не делаю ничего сам! Это просто… — Он развёл руками. — Иногда случается. А иногда — нет.

— Тогда составьте для них новые гороскопы, — сказала она суховатым тоном. — Если уж на большее вы не способны.

Она хотела его задеть, но способность пророчествовать никогда не была предметом его гордости.

— Новые гороскопы, ваше величество, повторят вслед за старыми. — У него больше не получалось сдержать раздражение, и голос скрипел, как его распухшие суставы. — Я сожалею, но ничем не могу вам помочь.

В её серых глазах растревоженной змеёй метнулась ярость, и пугающе было слышать паточное воркование:

— Вы преуменьшаете свои способности, дорогой мэтр. Наверняка вы можете мне помочь, и я создам вам для этого все условия.

Королева-мать посадила астролога Нострадамуса под арест. Его заперли в замке Ампери, заставив составлять новые гороскопы.

Он не знал, плакать или смеяться. Екатерина, похоже, считала, что может приказывать звёздам, небесам, или чем ещё были те непонятные силы, что позволяли ему видеть вещи, которых нет пока в мире.

Конечно, это был не совсем настоящий арест. Обращались с ним исключительно вежливо, отвели удобные покои, кормили с королевского стола, а его жене отписали: ваш муж задерживается на службе его величества, но скоро будет дома, не извольте беспокоиться, сударыня.

Безо всякой охоты он принялся за вычисления, присочиняя в них так, чтобы удовлетворить королеву, одновременно не вызвав её подозрений.

Первый гороскоп вернулся с пометкой Екатерины, ткнувшей в самое очевидное звёздное враньё. От злости она пронзила пером бумагу насквозь, а замечание её гласило, что, видно, он начал путаться сослепу, и нужно ему быть осторожней, иначе можно пропустить день своей большой неудачи.

Нострадамус, получив неприкрытую угрозу, стукнул себя с досады по лбу. Следовало помнить, что ученица астролога Руджиери не позволит провести себя так легко.

Ложь сделалась изощрённей и тоньше, переплетаясь с правдой в нужных местах. Туманность высказываний терялась в изящности слога, и следующий экземпляр гороскопа королева-мать приняла.

В награду ему разрешили выходить из комнаты под присмотром стражника, бродить по замку и гулять в саду. Он отправился первым делом на кухню. Еда с королевского стола громоздко ворочалась в его желудке, грозя устроить ему несварение. Вот уже много лет, как он предпочитал простую и лёгкую пищу, которую сам готовил. В юности он варил золото из свинца, сейчас ему больше нравилось томить в сахаре апельсины и айву, делать желе из черешни, пирожные с марципанами и нугу из кедровых орехов. Сам не ел, не мог уже переваривать подобные сласти, просто угощал всех желающих.

Придя на кухню, приступил к готовке под удивлёнными взглядами поваров. Стражник прилепился к нему, как кусок нуги, бряцал шпагой и очень мешал. Но да чёрт с ним, решил Нострадамус, нарезая спелые помидоры и сладкий красный лук для салата. Почистил и бросил в кастрюлю с кипящей солёной водой артишоки. Пока они варились, чуть обжарил на сковороде лепестки розовой сёмги, сбрызнув рыбу золотистым лимонным соком. Порубил петрушки и орегано, для пряности прибавил щепотку пахучего чёрного перца и разбросал на большом блюде. Красота! Весь Прованс на тарелке — разноцветный и ароматный. Велел стражнику — пусть на что-то сгодится — захватить приборы. Зашаркал к выходу, торжественно неся блюдо перед собой.

Тут на него напали.

Боднули головой в живот и едва не сбили с ног.

Он охнул и выронил драгоценное блюдо. По счастью, стражник действительно пригодился: поймал на лету тарелку, иначе остаться бы Нострадамусу без обеда.

А Нострадамус увидел налетевшего на него почти голого мальчишку в развязанной сорочке и льняных

. Взъерошенный и босой, бронзовый от крестьянского загара и такой оживлённый, что даже стоя на месте, мельтешил перед взглядом.

— Извиняюсь, дядька! — выпалил мальчишка с гортанным говорком самого дальнего юга. — Случайно вышло, я не хотел, просто быстро бежал, я люблю быстро, чтобы оно, значит…

Заметив длинную бороду Нострадамуса, перестал тараторить и восхищённо расширил глаза.

— Какая большая, больше, чем у моего деда, — похвалил он бороду и, похоже, намеревался её потрогать, но опять оборвал сам себя, увидев красивое блюдо. Так им заинтересовался, что сунул длиннющий крючковатый нос прямо в салат.

— Дядька, это у тебя что? — Шумно втянул разноцветный аромат, поведя своим клювом. — Ого, вкусно пахнет! Я тоже такое хочу.

Подняв голову, посмотрел на поваров, весь как-то вскинулся, выпрямился, сверкая рёбрами под натянувшейся смуглой кожей, и властно потребовал:

— И мне такое дайте. Я эти ваши фигульки с мясом на мармеладе больше жрать не могу! Меня от них пучит.

И для убедительности погладил живот.

В его тёмных, торчащих во все стороны густых волосах, сиял золотой венец.

Сияние было столь ослепительным, что заслоняло мальчишку. Ложилось на узкие детские плечи и грудь. Тянулось за ним следом куда-то далеко-далеко…

Из коридора заорали:

— Анри! Куда делся, бесёнок? А ну иди сюда, живо!

— Я видал, он в кухню рванул, вечно ошивается среди челяди, — прозвучал второй голос и густо рассмеялся: — Побежал без порток.

— Сейчас поймаю и шкуру спущу. — Грозно свистнула розга. — Опять в саду лазал, чистая белка. Анри, иди сюда, мадам Екатерина велела тебя выпороть!

Мальчишка испуганно взвизгнул, а через миг расхохотался и понёсся из кухни прочь, только босые пятки сверкали. От него пахло детским бездумным счастьем и чесноком, а ещё железом и кровью, но она лилась не сейчас, а прольётся потом и её будет много.

Нострадамус спросил:

— Кто это был?

А ему ответили:

— Генрих, внук короля Наварры, что живёт едва не на скотном дворе, ведь все беарнцы — дикари, грубияны и гугеноты. Королева-мать взяла мальчика с собой в путешествие, чтобы он улучшил манеры. Его обещают в мужья нашей принцессе, а мадам Маргарита страсть как не любит грубых манер.

Нострадамус доделал последний гороскоп с враньём, и королева Екатерина отпустила его восвояси.

На прощание он ей сказал:

— Ваше величество, я не узнал ничего нового о судьбах ваших детей, но узнал, что ожидает мальчика Генриха, которого вы держите при себе. Он станет королём Франции, и впереди у него — множество побед и великая слава.

Мадам Екатерина до того изумилась, что аж ресницами стала хлопать.

— Быть такого не может. У меня трое сыновей, хочу вам напомнить! К тому же он еретик, а во Франции никогда не бывать королю-протестанту. Вам, наверное, померещилось из-за того, что он обещан в мужья Маргарите. Этот союз был давно заключён моим мужем, но всё может перемениться. Я ещё дважды подумаю, стоит ли дочери Франции выходить за беарнского мужика! А даже если и выйдет, через неё ему тоже не бывать королём, ибо у сыновей моих будут свои наследники…

Тут она тяжело замолчала. Взгляд стал пустым, а потом рыжая нищенка в обносках снова проступила сквозь её черты.

— Но вы мне обещали, — зашипела она, — что мой сын Генрих меня переживёт. Когда же вы пророчите корону Беарнцу?

— После него, вероятно, — сказал Нострадамус.

— У Генриха не будет детей?

— Этого я не знаю, мадам. Но выходит, что так. Род Валуа прервётся, а принц из Наварры станет следующим королём.

Глаза Екатерины сверкнули. Голос разросся так, что вздрогнули стены:

— Этого никогда не будет, клянусь Мадонной! Я скорее его убью!

Нострадамус пожал плечами.

— Я всего лишь выступаю вестником звёзд, мадам, — сказал он и склонился.

Не перед ней.

Пред королём, которого нет ещё в мире.

7

Солнце гуляло по саду, ласково трогая цветы и макушки деревьев. На клумбе, предмете особой гордости Анны, горели ярким огнём тюльпаны, уже распахнувшие створки: розоватые, алые, жёлтые, что казались почти золотыми в полуденном свете. Ветерок ворошил листву, стряхивая с яблонь и груш белоснежную пену, и в кружении лепестков был танец, исполненный лёгкости и грации, недоступной человеческому существу.

Безмятежный краешек мира, пёстрый провансальский раек…

Он сидел в кресле, выставленном в саду, и пытался думать о красотах природы и прочих высоких материях, но сбивался с благолепия мыслей. Его донимал ревматизм и грудная жаба, крепко взявшаяся за него в последние годы. Эту самую жабу он иногда представлял: сидит у него за грудиной, стесняя дыхание, и давит тяжёлою лапой всё сильней и сильней. Скоро, должно быть, придавит, и сердце лопнет, как спелый гранат. Брр…

В кресло Анна подложила ему подушки, которые он то вытаскивал, то обратно пихал под поясницу, поскольку в одну минуту ему было удобнее так, а в другую — эдак. Впрочем, в его возрасте и с его хворями никак неудобно, хоть с подушками, хоть без них. Он вертел в скрюченных пальцах кружку с настоем, который жена варила по его собственному рецепту, да так хорошо, что он и сам был не рад. Сварила бы негодно, процедила бы плохо, можно было б придраться и велеть сделать новый. А тут и готов, и отличный, и по всем правилам, стало быть, надо пить эту гадость. Пробовал с сахаром — ещё хуже. Но делать нечего, сделал глоток. Скривился и сплюнул. Втихаря затёр подошвой плевок — Анна как подойдёт, проверит, не оплевал ли он всё вокруг целительным зельем. Подбодрил себя: давай пей, только быстро, тогда будет хоть и противно, зато недолго. И вдруг подумал: как смерть.

Мысль появилась, а потом её ветер унёс. И вот он уже думал, что подремлет сейчас с полчаса на ласковом солнце, этот стариковский досуг очень приятен. Всюду цветочный дух и весенняя сладость... После обеда, ближе к вечеру, придёт пациент, мсье Боже, богатый торговец тканями, собрат по ревматизму. Примем его, полечим, назначим полезно-противный отвар, а завтра придут другие, жизнь не окончена, надо работать. Затем лёгкий ужин и чтение, необходимо держать ум в узде, не расслаблять его и не разнеживать, давать грызть ему твёрдую пищу, как в студенческой юности. Сегодня грызём «Поэтику» Скалигера, бывшего наставника, с которым когда-то рассорились насмерть, но я учителя никогда не забывал, даже сына назвал в его честь Сезаром. Скалигер пишет: «Все движенье стремится к покою», а я думаю, что покой — это смерть…

Тень легла на землю и разбудила его.

— Доброго дня, мэтр, — сказал взволнованный голос. — Я вам не помешаю?

Он нехотя разлепил тяжёлые веки, поднёс руку к глазам и прищурился против солнца. Тень обрела плотность, проступили очертания человека. Уже не молод, но и не стар, с пегими волосами и красно-яблочными щеками. В одной руке он держал корзину с куриными яйцами, а в другой — глиняную бутыль и ещё прижимал локтем к груди широкополую крестьянскую шляпу.

— Кажись, я вас разбудил, — расстроился он. — Но мадам разрешила. Сказала, вы сидите в саду, отдыхаете. А после будете сильно заняты, так что лучше сейчас.

— Доброго дня. — Нострадамус потёр кулаками глаза и зевнул. Грудь разродилась хлюпаньем, и он поморщился. Зевнуть уже даже нельзя, чтобы что-то в тебе не треснуло от натуги! Проклятая старость…

Но спросил приветливо:

— Что, дружочек, ты ко мне на приём?

Это соображение возникло при виде корзины и бутыли, в каких обычно хранилось масло. У простого люда часто не было денег, чтобы ему платить, вот и приносили, чем были богаты. Кто полголовки сыра, кто зажаренную утку, подстреленную браконьерским способом, или свежую рыбу, круг хлеба, кувшин молока. Однажды принесли луковицу — огромную, лиловую, сладкую. До того сочную, что даже хрустеть ею было вкусно.

Жена пошутила:

— Мишель, бери теперь не деньгами, а луком.

Нострадамус не отказывал никому из тех, кто к нему обращался. Он слыхал, как некоторые его осуждают: мол, лейб-медик самого короля опускается до немытого мужичья, а это ведь не ему одному позор, но и государю! А он возражал, что всякая Божья тварь заслуживает состраданья и помощи, а крестьянских подношений, бывало, хватало надолго, по лавкам и на рынок несколько дней не надо ходить, и так кладовая набита.

Но человек отрицательно помотал головой.

— Нет, мэтр, на приём мне не надо. Благодарение Богу, крепок здоровьем. — Пристально посмотрел. — И благодарение вам. Помните, как вы в Эксе лечили чуму? Меня-то вы, конечно, не вспомните, много нас было. Звать меня Оливье Кретон, я тогда печи клал. Потом женился и в деревню поехал. У жены моей вся семья в чуму перемёрла, и родительский дом ей достался. Там и живём, мы с Денизой, двое сыновей с жёнами, внук мой, старшая внучка и та, что народилась недавно. Бывает, туговато приходится, да и тесно в домишке, но ничего, не голодаем и живём дружно.

Он кивнул несколько раз, словно в подтверждение своих слов.

— Много лет прошло, — продолжал он, — но я про вас не забывал. У меня ещё дочка есть, она замуж вышла и в Марсель уехала год назад. Мать говорит: надо навестить, ну, я и собрался. И сразу про вас подумал. Решил, поеду сначала туда, где доктор Нострадамус живёт. Узнать было нетрудно, у нас в Эксе многие до сих пор вспоминают вас добрым словом. Только одни говорили, что вы стали королевским врачом и живёте в Париже. Но я разведал и узнал, что вы тут, в Салоне. Очень мне хотелось прийти и вам спасибо сказать. — Повозил шляпу на груди и прибавил смущённо: — Вот, пришёл.

— И хорошо, что пришёл, — сказал Нострадамус. — Хорошо…

Он, конечно, бывшего печника не помнил. Святая правда — много их было. Но помнит или не помнит, не суть. Важен был каждый, кого он сумел отвоевать у чумы.

— Рад я, Оливье Кретон, что ты тогда выжил, — сказал он с улыбкой.

— А уж я-то как рад! — хохотнул человек. — Дозволите?

Отодвинув кружку с гадким отваром, он поставил на столик свою корзину, заверив, что яйца свежие, вчера только собранные из-под кур. А в бутылке, сказал, сваренная ещё по дедовскому рецепту крепкая грушевая наливка, сладкая, вкусная и веселящая душу. Грех не распить.

— Грех, — согласился Нострадамус и кликнул служанку, чтобы принесла пару стаканов и стул для гостя.

Вместе со служанкой и стулом пришла Анна. Придирчиво изучила наливку, решая, можно ли мужу её употребить. Понюхала, лизнула, расспросила о том, что входит в состав.

Сказала:

— Хм.

Выражала сомнение.

— Я немножко выпью, — пообещал Нострадамус. — Человек приехал издалека, чтобы спасибо сказать. Надо выразить ответное уважение, иначе выйдет невежливо.

Анна вздохнула, но дозволила, если «немножко».

Выпили веселящего напитка, оказавшегося действительно исключительно вкусным, и завели беседу. О том да о сём, о погоде и семейных делах. Оливье любовно рассказывал о своей старшей внучке Жаннетте: девчонка сообразительная и востроглазая, всё подмечает, песни поёт и до того мила, чисто ангелок, вырастет и станет красавицей, как Дева Мария с картинки в соборе Святого Спасителя, краше которой во всём свете нет.

— Что отец Моро, жив ещё? — спросил Нострадамус.

— Помер как десять лет. Теперь служит отец Юннабель. Я возил свою Жаннетту в собор, его проповедь слушать.

— И что говорит?

— Про еретиков-гугенотов, поганящих веру.

— А ты что думаешь?

— Про еретиков? Да ничего не думаю. Мне-то что, пусть верят хоть в Магомета, пока меня не трогают.

— Это правильно, — одобрил Нострадамус. — Тем более что гугеноты тоже верят в нашего Спасителя.

— Да? — удивился Оливье. — Надо же…

Но про еретиков ему говорить в такой славный день не хотелось, снова принялся рассказывать про Жаннетту, как нашла в лесу птицу со сломанной лапкой, взялась её спасать и выхаживать. Назвала птицу на какой-то свой детский лад, а потом отпустила летать, когда та поправилась, и после плакала горько.

— Мать её изругала, ведь можно же было съесть, а та отвечает: «Сначала спасать, а потом есть? Это мой друг был!» Птаха безмозглая ей друг, говорит. Вот умора эта девчонка!

Нострадамус слушал вполуха, размышляя о собственной внучке Аннетте.

Вчера приходит сын Сезар и приводил её. По первому взгляду на него было ясно, о чём пойдёт речь.

— Отец, — начал сурово, но в то же время молящим тоном, — я хочу, чтобы ты посмотрел на Аннетт и сказал то, что видишь. Она говорит, ей какие-то странные сны теперь снятся, как в лихорадке. Не захворала ли? Не умрёт? Замуж выйдет? Скажи, что ожидает её?

Нострадамус отказал, даже не дослушав, и оставался непреклонным, сколько Сезар его ни упрашивал.

— Не надо этого никому, ни тебе, ни ей! — отвечал.

Сезар злился.

— Ты умрёшь уже скоро и не сможешь этого сделать! Другим всегда гадаешь, в зеркала свои зачернённые смотришь, а тут твоя родная плоть и кровь, а ты, стало быть, не хочешь? Даже гороскопа никому в семье ни разу не составлял!

— И как, по-твоему, почему я никогда этого не делал? — усмехнулся Нострадамус. — Пойми, дурья твоя голова, не надо о себе ничего наперёд знать. Как жить будешь дальше?

— Зачем ты тогда книжки свои понаписал? Зачем рассказывал людям про то страшное, что их ждёт?

— Потому, что люди все вместе ещё могут что-нибудь изменить, а один человек не может. Его придавит это знание к земле и пошевелиться не даст!

Но распалённый Сезар не услышал его или не захотел понять. Ушёл, хлопнув дверью, и утащил зарёванную Аннетту, которая расплакалась, услышав их ссору.

А ночью пришёл к Нострадамусу сон, один из тех, которые снились в последние годы. Вроде не страшный, бывали намного страшнее, но беспокойный, тревожащий что-то неведомое в душе и совсем непонятный.

Аннетта играла на зелёном лугу, бегала, подколов подол юбки, и срывала цветы. Подставляя милое личико солнцу, пила своими карими глазами его теплоту. Веселилась, но с невесёлым видом, будто на похороны пришла, и на рукаве у неё была повязана лента с жёлтой шестиконечной звездой. Это было странно, поскольку род Нострадамуса давно принял крещение и не обязан был носить позорный знак отличия евреев от христиан. Девочка о происхождении своих предков даже не знала, Сезар ей не рассказывал и отцу не велел.

Нарвав цветов, она обняла огромный букет — словно целое лето, а потом пошла с луга прочь и оказалась в другом месте, с которого стёрлись все краски. Там до самого горизонта стелились по земле серые плиты, и на каждой проступала звезда. Кладбище, но такого Нострадамус никогда не видел, оно тянулось вдаль и вширь, словно море, и, казалось, что нигде не кончается. Неба над ним словно не было вовсе, только дым, низкий, сладковатый и жирный, переворачивающий своей вонью кишки. Будто была где-то печь, и этот дым из неё выходил, но трубы Нострадамус не видел.

Аннетт бросила цветок на могилу, и едва он коснулся серой плиты, как на ней появилась надпись. Бросила второй на другую плиту — появилась новая, а затем ещё и ещё. Девочка шла всё дальше, и не кончались цветы, и не кончались могилы. Сколько их было? Он подумал: что тут была за чума, которая столько народу скосила?

Он проснулся, ещё чувствуя в ноздрях сладковатую вонь, и несколько мгновений буквы светились под веками, надписи с плит: Освенцим, Дахау, Майданек…

Что всё это значило, он даже задумываться не хотел. Сам сказал: ещё придавит знанье к земле и жить дальше не даст…

Однако сон нагнал мутной тоски, и он рад был посидеть в саду на солнце, чтобы рассеять кошмары. Мир был покоен и тих в этот день, словно не знал страданий, болезней и страха. Бог даст, много таких дней ещё будет. Нельзя в одних предчувствиях бед вариться. Завтра он собрался готовить конфитюр из айвы, пьёт сегодня славный напиток, от которого тело впадает в приятную томность, меньше ноет поясница, тише квакает жаба в грудине, не слышно её почти… Жизнь идёт.

Оливье Кретон, подобно всем, кто беседует с докторами, свернул на тему своих болезней и пожаловался на камни в почках.

Нострадамус посоветовал ему посетить в Марселе хирурга Пребуа, своего старого знакомца. Оливье побледнел от испуга:

— Хирург, мэтр? Он же во мне ковыряться будет. Боязно.

— Будь спокоен, — утешил Нострадамус. — Пребуа своё дело знает и лишнего не наковыряет, не то что иные мясники.

Поговорили ещё немного о почках, и Оливье засобирался, поскольку ему предстояло ещё долго ехать.

Наказал Нострадамусу обязательно есть привезённые яйца:

— Они у нас лучшие в деревне, мэтр. Цвет до того жёлтый, что даже красный. Говорят, такие для здоровья всего полезней.

Нострадамус пообещал непременно их съесть.

Оливье Кретон пожелал ему долгих-предолгих лет, а на прощанье поклонился низко, до земли, как королям, и Нострадамус почему-то никогда не чувствовал себя польщённым сильнее.

Оливье ушёл, появилась жена. Укоризненно покачала головой, заметив, что он захмелел порядком, но он ей улыбнулся и предложил выпить вместе.

— Что за блажь? — проворчала она. — Да и обедать пора. Давно всё стоит на столе. Поднимайся-ка и пойдём, пока не остыло.

И впрямь было пора. Пожалуй, он проголодался, а это теперь случалось с ним редко.

Но хотелось посидеть ещё, нежась в светлом майском тепле, точно старый обленившийся кот.

— Ты ступай, я скоро приду, — сказал он.

— Скоро не придёшь, — поддразнила Анна, указав на его палку. — Спина у тебя скрюченная, ноги едва держат.

Но это прозвучало у неё не обидно, да к тому же она склонилась и чмокнула его в лоб, чему-то своему женскому вдруг умилившись.

— Приходи, — обронила через плечо и удалилась в дом.

Нострадамус, воровато оглянувшись, плеснул себе ещё грушевой наливки.

Довольно крякнул:

— Хороша! Угодил ты мне, Оливье Кретон. Очень я рад, что тебя вылечил. А ведь друзья мои человеколюбивые Николя с Гастоном собирались тебя на кладбище везти, я сейчас это вспомнил.

Рассмеялся воспоминаниям, а потом загрустил. Оливье Кретон пошёл на поправку, а юный Жером, помогавший ему бороться с чумой, умер в ту эпидемию. До шестнадцати лет не дожил, такой сметливый и преданный мальчик, бесстрашнее любого королевского рыцаря, ибо шёл в бой на самого ужасного из врагов.

Он выпил в память о мальчике. Попытался вспомнить его черты и не смог. Даже цвета волос не назвал бы: шатеновой масти, брюнет или блондин? Вроде блондин, мелкие кудряшки лепились к его голове…

А может, и нет.

— Время, — прошептал, — время…

Сад тонул в солнечном мареве, плавились очертания деревьев, ускользали от взгляда и уплывали по волнам яблоневые лепестки.

Огненное золото вспыхнуло, как пожар, и выжгло ему глаза. Ослепило.

Темнота и в сердце игла.

Потом всё вернулось, как было, и снова тень легла на траву. Нет, две тени. Зрение заострилось, и он мог рассмотреть всё в мельчайших деталях.

Мог, но не хотел.

— Насмотрелся я на вас, — зло сказал он. — Сколько можно?

Они не отвечали ему, будто ждали чего-то. И никуда не девались.

Так и будут стоять, понял он.

Пришлось посмотреть.

Рыжей нищенки он не увидел. У неё было другое обличье, торжественное, словно праздничный колокольный звон.

— Для меня принарядилась? — усмехнулся он. — За что мне такая честь?

— Для всех эта честь. Для каждого. И каждому — своя.

Её голос был ни на что не похож.

— Я думал поначалу, что ты – лишь чума, а потом понял, — сказал он. — Какой бы ты ни была, тебя слишком много в мире. Этот бой не на равных.

— Да.

— Но иногда я побеждал и ты отступала.

— Да.

— Сказать по правде, ты мне попросту осточертела, как мышь, что завелась в подполе и втихаря грызёт сыр. И никак её не поймать. Но мне известно, что люди придумают больше мышеловок.

— Да, — произнесла она в третий раз.

Наверное, она не была изначальным злом, но он всё равно её ненавидел. Он был врач, она — Смерть. Он не мог с ней смириться.

На монаха он взглянул бесстрашно, даже с вызовом. Хотел было нагрубить, потом передумал. Какой смысл? Кричи на самого себя, не кричи, всё равно от того, что ты есть, не скрыться. Только, рассматривая лицо под капюшоном, заметил не без весёлого молодого бахвальства:

— А я был не такой уж урод. Да что там, красавец!

Золотое сияние стирало его, и он почти не чувствовал, как боль раздирает грудную клетку, и сжимаются лёгкие в бесплодном усилии ухватить клочок тёплого воздуха.

Но он почувствовал, когда всё закончилось.

Последний миг времени.

Кто-то задал ему вопрос: что бы ты хотел теперь видеть?

При жизни он видел больше, чем обычный человек его века, а сны открывали ему ещё несбывшийся мир. Он видел так много, что не всегда хватало силы вместить. Часто трусил и отворачивался, а послания людям оставил такие туманные, что вряд ли кто-нибудь сможет разобрать смысл его путаных слов. Так он сторговался со своими снами, да ещё и наврал, как обычно, ложь во спасение была его старой привычкой.

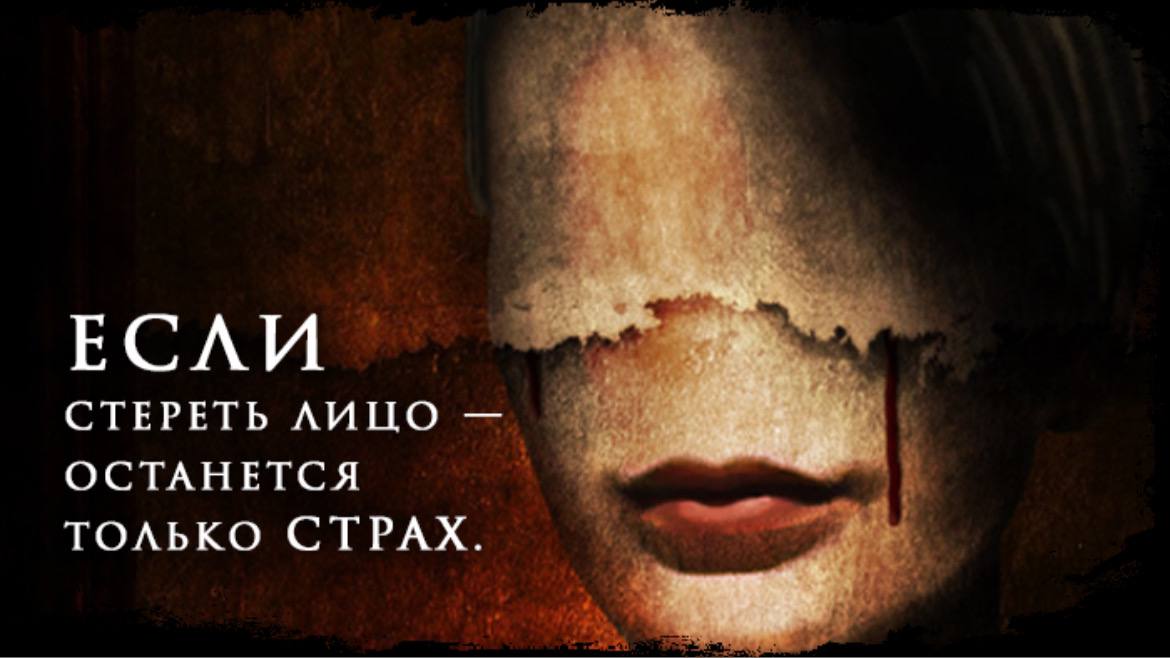

Будущее ждало, беременное войной, разрушением, горем и страхом. Нострадамус боялся его и не хотел ничего больше знать.

— Правду, — ответил он и повторил, укрепляясь в своём намерении, одолевая неизвестность и бесформенный ужас предчувствия: — Я хочу знать правду.

Врач не может отворачиваться от болезни, даже если не в силах её исцелить.

И тогда он увидел.

Толкование видений Нострадамуса

«Зеленый дым»

«Зеленый дым»Статьи

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

«Как приручить дракона»: а что было в книгах?

Рассказываем про Беззубика и Иккинга, какими вы их не знали!

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты