Вячеслав Рыбаков о конфуцианстве, Ордуси и новой фантастике

10824

20 минут на чтение

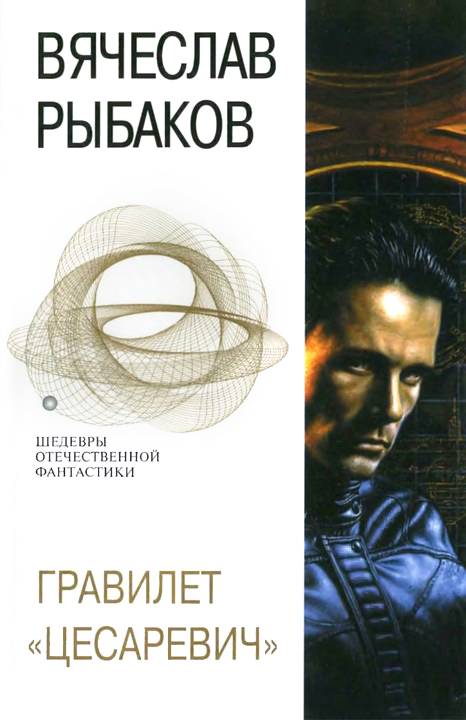

Несмотря на длившееся несколько лет молчание, Вячеслав Рыбаков остаётся одним из самых известных российских фантастов. Автор романов «Очаг на башне», «Гравилёт «Цесаревич», «На будущий год в Москве», «На мохнатой спине» и ряда других, инициатор и соавтор цикла «Плохих людей нет», соавтор сценариев к фильмам «Письма мёртвого человека» и «Гадкие лебеди» уходить из фантастики не собирается. Чем же он занят сейчас?

В 2015-м году Вячеслав Михайлович Рыбаков получил главную «Аэлиту» — за общие заслуги перед фантастикой. История совершила круг: самой первой наградой Рыбакова в далёком 1991-м стала «Малая Аэлита» — премия «Старт» (за роман «Очаг на башне»). Жаль только, что фантастику он писать почти перестал: между «Се, творю» и «На мохнатой спине» прошло 6 лет.

Примечание: интервью взято в 2015 году для 145-го номера «Мира фантастики.

Досье: Вячеслав Рыбаков

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился 19 января 1954 года в Ленинграде, окончил восточный факультет ЛГУ и всю жизнь работает в китаистике; в частности, он издал первый в мире полный перевод с классического китайского языка свода законов династии Тан. Другая любовь Рыбакова — фантастика. Печататься он начал в 1979 году, однако в советские времена его тексты казались цензорам слишком уж несоветскими. После перестройки Рыбаков стал одним из лидеров русской фантастики и лауреатом множества премий, в частности — за романы «Очаг на башне», «Гравилёт «Цесаревич», «Человек напротив», «Дёрни за верёвочку», «На чужом пиру», «Звезда Полынь» и «Се, творю». Отдельная история — литературный проект «Плохих людей нет (Евразийская симфония)» за авторством Хольма ван Зайчика, вымышленного автора, которого придумали два китаиста, Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов. Семь романов цикла предлагают читателю удивительную альтернативную историю: перед нами — мир Ордуси, огромной империи, сплотившей много веков назад Русь, Орду и Китайскую империю.

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился 19 января 1954 года в Ленинграде, окончил восточный факультет ЛГУ и всю жизнь работает в китаистике; в частности, он издал первый в мире полный перевод с классического китайского языка свода законов династии Тан. Другая любовь Рыбакова — фантастика. Печататься он начал в 1979 году, однако в советские времена его тексты казались цензорам слишком уж несоветскими. После перестройки Рыбаков стал одним из лидеров русской фантастики и лауреатом множества премий, в частности — за романы «Очаг на башне», «Гравилёт «Цесаревич», «Человек напротив», «Дёрни за верёвочку», «На чужом пиру», «Звезда Полынь» и «Се, творю». Отдельная история — литературный проект «Плохих людей нет (Евразийская симфония)» за авторством Хольма ван Зайчика, вымышленного автора, которого придумали два китаиста, Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов. Семь романов цикла предлагают читателю удивительную альтернативную историю: перед нами — мир Ордуси, огромной империи, сплотившей много веков назад Русь, Орду и Китайскую империю.О конфуцианстве: совершенный муж как утопия

Что вы пишете, пока не сочиняете фантастику?У нас была куча микрофильмов, рассказы, романы, — всё, что душе угодно... Уже несколько месяцев спустя, когда связь с Землёй полностью прервалась и мы повисли вот так — совершенно неподвижно по отношению к звёздам, — знаете, читать, как какой-то Петер нервно курил папиросу и мучился вопросом, придёт ли Люси, и как она вошла, и на ней были перчатки... Сначала смеёшься совершенно идиотским смехом, а потом просто злость разбирает.Со мной, боюсь, произошло что-то подобное.

И наоборот: с таким стержнем даже маоцзэдуновские Большой скачок и «культурная революция» не страшны?

Да, после любой судороги страна выруливает на построение той же утопии. В Китае эту эстафетную палочку передавали две тысячи лет, и всё это время представление об обществе, в котором хотелось бы жить, сохранялось. А в чём эта утопия наиболее проработана? В том, что создан образ человека, на котором это общество стоит. Это совершенный муж, цзюньцзы. Он не контролируется извне, он хочет улучшать мир, ему это престижно, ему в малой степени важно, насколько он обогатится или, наоборот, материально пострадает, — он получает моральное удовлетворение от выполнения долга перед обществом и, если переводить на современный язык, будущим. Перед созидаемым миром.

Перед гармонией?

Да, совершенно верно, перед да тун — великой гармонией. Если у него получается это делать, он вне зависимости от размеров жалованья испытывает счастье, гордость и удовлетворение — и хочет продолжать. Если не получается, он мучается, иногда кончает с собой, иногда уходит в поля — и ему равно неважно, какое у него там в полях благосостояние. Вот что существенно! Утопия моей последней дилогии формально — космос, потому что с ним многое связано. Эта такая сфера приложения сил, которая до сих пор была наиболее романтичной. Но на деле настоящая утопия книги — это попытка построить человеческий образ, для которого наиболее ценно принесение пользы другим, помощь слабому. Герои — Журанков, его сын, девочка Сима — они потому и нашли друг друга, что у них общее представление о будущем и своём месте в нём. Не так существенно, какое будущее мне сделают, как то, что я делаю, чтобы моё желанное будущее случилось...

Вспоминается песня «Прекрасное далёко»: «Слышу голос — голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я?» И «Второе нашествие марсиан»: «Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать. Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать...»

Именно. Герои самореализуются ради будущего — потому-то они и оказались вместе без всякого принуждения. Я попытался подчеркнуть чисто метафорически эту ценную идею тем, что органический неодушевлённый мир живёт по тем же законам. Важно, пропускает тебя Вселенная или не пропускает... Иными словами, в дилогии я попытался предложить не образ желанного социального мира, а образ желанного для меня внутреннего мира, который, будучи в основных своих чертах одинаковым у многих хороших людей, объединит их совершенно автоматически безо всякой религии и тем более полицейщины, телекамер слежения и прочих атрибутов демократии.

О новой фантастике: когда товаром стали идеалы

Возможно сегодня сочинять светлые, даже просветляющие вещи вроде ваших «Давних потерь» и «Гравилёта «Цесаревич»?

Чем просветляли эти тексты? Тем, что не всё потеряно. А потеряно в чём? Отнюдь не в материальном мире, отнюдь не в социальной структуре — они почти не варьируются, — нет: не всё потеряно внутри человека. Не всё сосредоточено на «здесь и сейчас». Не всё сосредоточено на рынке, если угодно. Маркс говорил, что мы дошли до последней стадии капитализма, потому что товаром становится рабочая сила. Фига с два, последняя стадия — это когда товаром на рынке становятся идеалы! И обесцениваются в итоге. Кто-то отлично сказал: «За что заплатил — то потерял». Когда идеалы стали товаром на рынке, мне стало неприятнее с ними работать. Я ощущаю себя волей-неволей шестёркой либо того, либо другого денежного мешка.

Идеалопродавцем?

В том-то и дело, что даже продам его не я! Я его по дешёвке отдам какой-нибудь сволочи, которая из него сделает новую партию или движение. Я создам идеал за полушку, а потом вокруг него вырастет финансовая пирамида, с которой будет кормиться миллион подонков и бездельников. Когда я это понял, руки у меня опустились. Я по этим правилам играть не хочу. Может, поэтому я и ушёл в науку — там этой опасности нет: можно создавать сколь угодно серьёзные идеальные модели, структурировать их, доказывать их жизнеспособность, продвигать — но при этом ты застрахован от того, что твою монографию прочтёт миллионер! (Смеётся.)

Фантастика, которую, по вашему мнению, стоит писать сейчас в России, обязательно должна быть связана с ближним прицелом, как «Наши звёзды»?

Начну опять с себя, любимого: дилогия «Наши звёзды» была в том числе попыткой написать «твёрдую» НФ. Я ведь раньше её почти не писал, а тут подумал: раз это стало непопулярно, сейчас я вам покажу, как это можно делать. Покажу, что можно писать именно научную фантастику. И, да, довольно-таки ближнего прицела, хотя там был второй слой, метафорический, о котором мы с вами только что говорили... Но предлог — первый слой — это наука: ребята, есть ведь интереснейшие вещи вокруг нас, и это не только самонадевающиеся ботинки... Беда в том, что в обществе менеджеров наука не нужна — и, значит, не будет пользоваться спросом никакая научная фантастика. Атмосфера тотального стяжания несовместима с атмосферой творческой увлечённости.

Но ведь менеджерам нужно чем-то управлять. Без науки то, чем управляют менеджеры, быстро схлопнется...

Правильно, но этого порога мы ещё не достигли. Мы утратили целое поколение — сегодня молодые люди практически не интересуются наукой, да и выдумывать им тоже неинтересно. И целое поколение редакторов, которые воспитывали бы думающих авторов, дрессировали и холили, мы утратили тоже. И ещё: наше общество политизировано, политикой мы просто затраханы, отовсюду льётся нервяк, вышибающий всякую способность спокойно думать о чём-нибудь научном. Хорошо, что мои востоковедные штудии косвенно, в очень высоком масштабе кое-как связаны с тем, что происходит в современном мире. Поэтому мои монографии читают не только узкие специалисты. В питерской Библиотеке Академии наук в вестибюле работает лоток, где торгуют научными книжками, и девочка, продающая книги, сказала мне: «Вас покупают чаще, чем кого бы то ни было!» Фантастике бы такие продажи... Такие вот странные приветы из одного сообщающегося сосуда в другой!

Идти наперекор всему этому трудоёмко — и, может быть, не надо пока. Почему в 1960-е таким бешеным спросом пользовалась фантастика пусть не ближнего прицела, но всё ж таки научная? Потому что масса людей связывала развитие науки с положительными перспективами социума — и с личными тоже. Именно науки, а не потребления или перераспределения, с которым сегодня связывают люди своё светлое будущее: мол, создать что-то — и дурак создаст, если ему заплатить как следует, а ты поди это потом втюхай!

Ну, во-первых, меня не так часто просят высказаться, уж в половине-то случаев я это делаю сам. Но, конечно, когда я считаю себя некомпетентным — отказываюсь. Я отнюдь не вездесущ и никогда не стану говорить о том, в чём не считаю себя имеющим пусть не слишком компетентное, но хотя бы, как мне кажется, нетривиальное мнение, которое может помочь более компетентным людям взглянуть на проблему с «незамыленной» стороны. Если у меня нет этого ощущения, я из себя слова не выдавлю — ни за какой гонорар, ни на какие просьбы. Прецеденты были. Но, когда тема резонирует, я с большим удовольствием откликаюсь. Несколько таких интервью было в «Литературке». Тут мне кажется, что это мой долг. Если я что-то знаю или понял, а люди, размышляющие над теми же вещами, ещё нет, — я должен им помочь. Они могут это отвергнуть, отринуть, не прочитать или обдумать и прийти к другим выводам. И всё-таки не поделиться своими соображениями я не имею ни морального, ни авторского права.

Кроме того, здесь сильный мотив «не могу молчать». Для такого рода высказываний не нужно писать книгу, придумывать её, структурировать, тратить месяц, два, полгода — хотя я очень тщательно выверяю и все публицистические тексты, и самые короткие пишу несколько дней. Раз есть возможность быстрого реагирования в короткой форме — из меня прёт, я рад возможности высказаться, если мне есть что сказать. А если чувствую, что срываюсь в банальности, — либо вымарываю, либо вообще отказываюсь.

Чем именно манит вас публицистика?

Она помогает спустить пар, быстро поделиться пришедшими недавно в голову мыслями, соображениями, даже прочитанным. Не надо связываться с рынком, ждать, спорить даже из-за заголовков... В своё время, например, мне говорили, что «Гравилёт «Цесаревич» — безликое название! «Помнишь, у тебя князь говорит Трубецкому, когда гравилёт взрывается: «Найди и убей!» Вынеси это название на обложку, а?» Теперь я думаю: во банальщина была бы! У нас же все лотки были завалены этими «Найди и убей», а «Гравилёт «Цесаревич» как был один, так и остаётся. Но ведь всякий раз приходится бороться, сомневаться, мучиться: может, я неправ... Через двадцать лет убеждаешься, что ты был прав, но надо ведь прожить эти годы — и сохранить способность давать интервью! (Смеётся.)

О публицистике: нетривиально о многом

Вы охотно работаете с идеалами как публицист — причём консервативного толка. Иногда кажется, что вас считают специалистом по всему, от проблем миграции до причин падения «Протонов». Бывает, что вы отказываетесь от каких-то тем, потому что некомпетентны?Об Ордуси: изменить мир нам не удалось

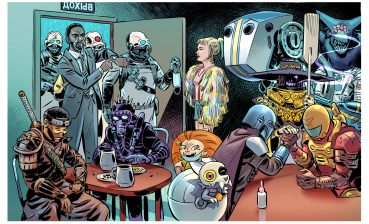

Я помню, как после первых книг Хольма ван Зайчика сколотилась группа единочаятелей, перенимавших ордусскую вежливость и не только. Сумел ли ван Зайчик что-то изменить в мире — или так и остался эпизодом, потонувшим в волнах, как их называют, «сточкеров»?

Это вопрос не к автору, конечно. Мне трудно говорить об этом. Я могу выдать желаемое за действительное — или, как человек скромный и самокритичный, могу выдать за действительное что-то нежелаемое. Боюсь, ордусский цикл утопили в шуме — инфомационном, литературном, публицистическом....

Утопленная утопия?

Именно. «Туманность Андромеды» была явлением, о ней говорили десятилетиями, и люди, которые ссылались на эту книгу, сразу воспринимались как свои. Тогда у нас была одна и та же ассоциативная цепочка: будущее, коммунизм, космос, — и одинаковые эмоции. Сейчас... Может, во мне говорит конспирология, но у меня есть ощущение, что ордусский цикл критикой, и не только «фантастической», был зашумлен — то ли нарочно, то ли без всякого заказа и приказа, а чисто инстинктивно. И не просто, а негативно зашумлен. В какой-то момент во влиятельной культурно-литературной среде о ван Зайчике стало принято или вообще не говорить, или говорить как о плохой литературе, как о чём-то черносотенном, ретроградском и нездорово консервативном. Напирали, что авторы-де пропагандируют телесные — палочные — наказания. Мол, как с этими людьми можно всерьёз общаться, если они считают, что идеальное общество может держаться только на битье? На таком уровне шло обсуждение. И те, кто не читал или толком не прочёл, соглашались: «Как можно хвалить ван Зайчика? Там палками бьют! Да я этого Зайчика в руки не возьму!»

А ещё, боюсь, неприятные ощущения от этого цикла у многих возникают оттого, что сознательно или подкоркой они понимают: они не способны быть такими хорошими. Это вызов, когда ты читаешь о мире, где даже плохие люди — не более чем заблужденцы...

Об этом — формула, давшая название циклу: «плохих людей нет», верно?

Да. И вот ты это читаешь — и чуешь, что ты лично туда не вписываешься. По отношениям между людьми это — не твоё. И ты, инстинктивно защищая себя, начинаешь говорить о том, что там всё держится на телесных наказаниях. И потом, я подозреваю, хвалить сложнее, чем ругать. Ругая, человек самоутверждается, хваля — принимает позу подчинения. Сейчас это немодно: человек должен быть гордым, самостоятельным, самодостаточным и свободным. Значит, увидел слона — нассы на него. Или облай, если в Сети. Издержки свободы, что делать... Был какой-то соцопрос о том, какие качества опрошенные ценят в людях. Чуть ли не на первое место выдвинулась наглость. Не мы создали этот мир — нам его навязали и убеждают нас в том, что этот мир хороший. А он стоит на том, чтобы быть максимально успешным. Встал на спину соседу — прорвался, не встал — тебе встанут на спину. Человек должен быть вот таким и никаким более. А такой человек в Ордуси не уживётся.

Отвечая всё-таки на ваш вопрос: если коротко — изменить мир нам не удалось. И никакому отдельному тексту это не под силу. Даже «Туманности Андромеды». Однако коллективной НФ 1960-х — удалось вполне. Фантастика ближнего и полуближнего прицела создала яркий, привлекательный образ человека — и два поколения нашей научно-технической интеллигенции строили мир Полудня. Сознательно или неосознанно они считали, что их работа создаёт новый светлый мир. Поэтому СССР протянул на двадцать лет дольше и дал мировой науке и культуре куда больше, чем дал бы, если бы все только и знали, что критиковали сталинизм и говорили неприглядную правду о человеке как таковом, потому что нельзя смотреть на мир сквозь розовые очки.

О времени учеников: суета вокруг «Бессильных»

Вас называют любимым учеником Бориса Стругацкого, но слова «время учеников» у многих в фэндоме вызывают оторопь. Сам БНС к концу жизни тоже в чём-то разочаровался — он написал «Бессильных мира сего» про учителя, у которого ничего не получается, и в одном из его учеников, Богдане, угадываетесь вы...

Богдан Доброносец, да-да. Начнём с того, что термин «любимый ученик» пустил сам Борис Натанович ещё в 1980-х — в полушутку. Надписал мне книжку «любимому ученику (любимчику)»... Понятно, что сам я никогда бы такого не придумал. Никогда сам себя так не назвал бы. Что до «времени учеников», в 1990-е годы страсть к самооплевыванию настигла и тех, кто вырос на Стругацких. «А напишу-ка я, что невозможен НИИЧАВО» — и, скажем, пишется развенчание «Понедельника». В львиной доле повестей «продолжатели» АБС доказывали, что АБС были неправы. Винить ли учеников за это? Я не считаю, что это предательство. В то время и сам Борис Натанович отдал дань искоренению того представления о мире и прогрессе, которое было у Стругацких в ранних вещах. Да, мне это было крайне неприятно, и я надеюсь, что два моих продолжения выбиваются из этой струи. В моей новелле «Возвращение» в сборнике «Время учеников 3» есть сцена, которую можно прочитать так: Быков, герой «Страны багровых туч» и «Стажёров», похожий на Аркадия Натановича, приходит к Борису Натановичу и говорит: «Не обращайте внимания, держитесь, «Страна багровых туч» — самое ценное, что вы написали...»

И всё-таки: как вы отнеслись к образу Богдана Доброносца?

Мне очень не хочется говорить что бы то ни было, что могло бы быть проинтерпретировано нехорошими людьми как неуважительная реплика в адрес Бориса Натановича Стругацкого, так что я буду сдержан. Но искренен. Конечно, когда я читал «Бессильных», у меня были подозрения насчёт Богдана. И не только насчёт него. Какое-то время у нас даже была своего рода литературная игра — угадывать, кто есть кто среди учеников. «Про тебя Стругацкий всё-таки хуже сказал, чем про меня!» «Видишь, тут хоть фамилия и не совпадает, но, судя по перечисленным недостаткам это ты!.. А Богдан Доброносец — про него ничего плохого не сказано, но это, ясно, слюнтяй Рыбаков!» (Смеётся.) Подозрения закрались — и бог с ними.

Ведь что такое разочарование в учениках? В чём именно разочарование? В том, что они не написали вещи, которые по значимости и эффекту могли догнать и перегнать Стругацких? Борис Натанович как умный человек не мог не понимать, что в 1990-е было невозможно написать книгу, которая в эпоху шельмования всего

высокого прозвучала бы так же, как прозвучали в шестидесятых, скажем, «Трудно быть богом», или «Хищные вещи века», или «Понедельник», или «Улитка».

Далее: я вообще очень сочувствую пожилым болеющим людям. Я отдаю себе отчёт в том, что когда у тебя постоянно что-то болит, когда ты каждый день по кусочку теряешь возможности, которые ещё вчера у тебя были, — грубо говоря, вчера мог пройти километр, а сегодня только 870 метров, — ты не можешь восторгаться жизнью. И учениками не можешь, и литературой, и положением в стране. Ни Путиным, никем — тебе всё время просто больно. Ты ощущаешь себя уходящим и хотя бы поэтому беспомощным. И бессильным. Последние годы я всё время делал на это скидку. Теперь я очень жалею о том, что стал в ту пору меньше с Борисом Натановичем общаться. Думал, может, он чуть поправится и мы договорим, обменяемся письмами. Дурацкий оптимизм... А при чтении «Бессильных» я всё время совершенно непроизвольно ощущал: человек перенёс много всего — операции, инфаркт, таблетки.

Ещё до этого однажды на семинаре мы что-то обсуждали, и Борис Натанович сказал этапную для меня фразу: если человек не дурак, если он смотрит вокруг и не умер эмоционально, в определённом возрасте он не может не понять, что наш мир — это мир зла. Я подумал: как интересно — человек, всё время постулирующий свою антирелигиозность, по сути признаёт, что дьявол есть, а Бога нет. Казалось бы, если Бога нет, то и наш мир — это не мир зла, а просто мир, и другого не дано. Но если это мир зла, а других миров не существует, зачем произносить фразы, подразумевающие дихотомию? Если это — мир зла, то, стало быть... Значит, в какой-то момент религия его всё-таки достала — только Бога он не принял, зато в существовании дьявола убедился. И отдал ему наш мир.

На самом деле то, что Полдень не сбылся, наверное, для него оказалось куда более тяжким ударом, чем для меня — что не сбылась Ордусь. Впрочем, ещё неизвестно, как я взвою, когда организм начнёт подводить всерьёз.

О «Гадких лебедях»: фильм, превращённый в хаос

Ваш последний опыт в кино — это сценарий по «Гадким лебедям» в соавторстве с режиссёром фильма Константином Лопушанским. Фильм не стал таким событием, каким в своё время были «Письма мёртвого человека». Тем, кто не читал АБС, он показался сумбурным, тех, кто читал, разочаровал, — с книгой фильм связан лишь косвенно...

В самом начале, поскольку Костя признавал, что я фантаст, знаю Стругацких и вообще в теме, он предлагал мне написать сценарий одному. Но после первых пилотных страниц начал костерить написанное на чём свет и в конце концов своё щедрое предложение отозвал, стал диктовать: напиши про то, напиши вот так... Я честно повиновался, но у меня была своя концепция, и я пытался по мере сил проводить её в жизнь. Отношение к детям-вундеркиндам, на которых Стругацкие в 1960-х так уповали, в 1990-х и тем более нулевых резко изменилось. Нестабильность, которой Стругацкие пропели гимн в 1960-е, когда казалось, что изменения могут быть только к лучшему, перестала быть фетишем в 2000-е. Теперь мы точно знаем, что перемены куда чаще бывают к худшему.

Когда я смотрел фильм, я иногда не мог понять, чего хотят некоторые персонажи. У одного и того же человека в одной сцене просматриваются один психотип, одна мотивация, в другой — совсем иные, герой тот же, а стал другим, и я перестаю его понимать. Иногда это совпадало с разницей в том, кто писал данные сцены: одну — я, другую — сам Костя. Костя — режиссёр, он имел право на всё это, он, что называется, так видит, но, я думаю, упомянутая вами сумбурность может объясняться ещё и этим.

Я пытался создать для знатоков Стругацких дополнительный слой фильма, играя названиями, именами из других книг. Ведь почему там возник Ташлинск из «Отягощённых злом»? Потому что это тоже проблема иных детей, и весь ассоциативный ряд работал бы на сюжет. Сценарий обогатился бы веером смыслов... Но это можно делать только очень тщательно: убрал одну деталь, и всё сыплется. Одержание у меня отыгрывалось — в фильме наводнения и в «Улитке» затопленные деревни... ничего не вошло. У меня там Комов — глава российской делегации, которая говорила достаточно правильные вещи по поводу происходящего в Ташлинске. Комов — это же персонаж мира Полудня. Лопушанский, не меняя фамилий, менял смысл реплик, и русский персонаж Комов говорил уже негативные вещи. Это наверняка приятнее для иностранных продюсеров и зрителей, но мне было серпом по сердцу...

Думаете, иностранные продюсеры как-то повлияли на фильм?

Не знаю. Нарочно повлиять на Костю нельзя, но он же прекрасно понимает, что у кого будет востребовано... И писатель, и режиссёр, да и кто угодно рассчитывает на определённый круг, где придерживаются тех же воззрений, что и он, где одни и те же представления о хорошем и плохом. Это не корысть, не продажность, упаси Бог — это естественное обращение к единомышленникам.

Причём концепция у нас была одна и та же — дети отторгнуты миром, но всё-таки есть лёгкий налёт надежды. О последних сценах мы даже и не спорили, вопрос был в том, как героев к ним подвести. У меня персонажи часто произносили фразы, знакомые по разным книгам Стругацких. Это была целая вереница ассоциативных цепочек. Я долго и старательно играл в этот бисер, потом Костя сказал, что в кино всё равно, что именно персонажи говорят, главное — картинка, звуки, шум дождя... Я говорю: тогда почему они у тебя говорят то, что вписал ты, а не то, что написал я? Похохотали, конечно... Ещё была одна знаковая пикировка: когда я прочитал версию сценария, уже окончательно отредактированную Костей, спросил его: там одна сцена осталась нормальная, живая, с естественным диалогом, всё как у меня. По-моему, ты чего-то недоработал. Он ответил: м-да, надо будет приглядеться повнимательнее.

Процитирую моё интервью с Лопушанским: «Одно время мне казалось, что надо сделать другой финал, вот такой: герои все выходят, стоят и ждут Будущее. Ветер, поле бесконечное, степь, пыль... И Сахаров стоит, и Стругацкие, и режиссёр, и Славу Рыбакова я хотел поставить... Мы ждём Будущее, которое так звали, и вдруг из пыли появляется толпа бритоголовых братков с цепями, и эти братки говорят: «Папики, а вот они мы!..»

Для меня это новость! (Смеётся.) В наших разговорах такой образ ни разу не всплывал. Для меня это откровение, но такой финал был бы, конечно, весьма примитивным, и слава богу, что Костя на это не пошёл. Наши отношения с Будущим гораздо сложнее, болезненнее и интереснее. Болезненнее, потому что из Будущего мы получаем не только негатив, и, следовательно, нет простого ответа на вопрос, хотим мы такое Будущее или нет. Если бы в Будущем были одни братки, всё было бы просто: да пошло оно, я ради такого Будущего пальцем о палец не ударю... А на деле там много чего нового. Вот мы и пыжимся раз за разом в надежде на то, что там только хорошее, а как увидим братков, так сразу: долой будущее. Но ведь оно всё равно будет. Что толку с ним ругаться? Его надо растить...

Статьи

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

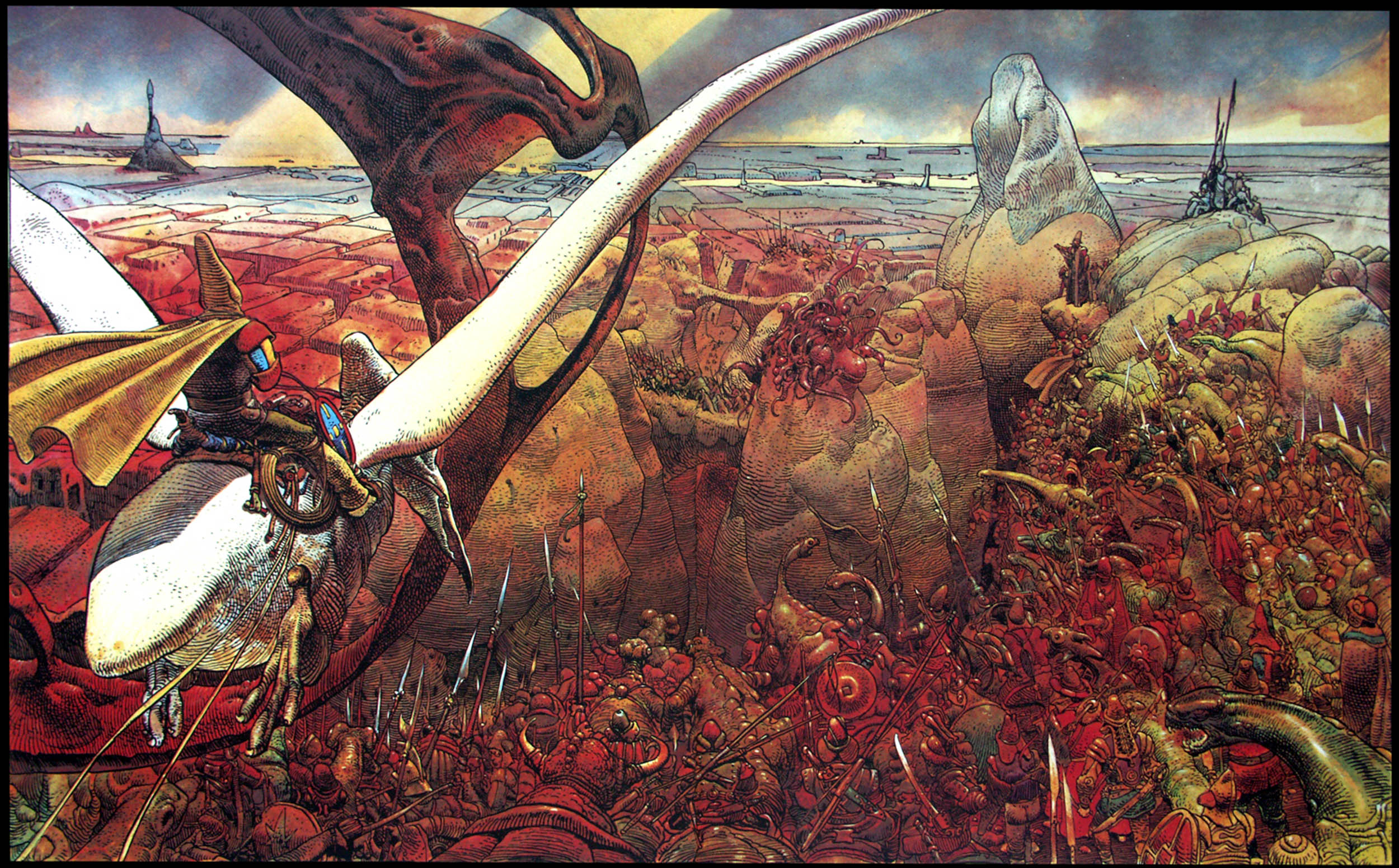

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

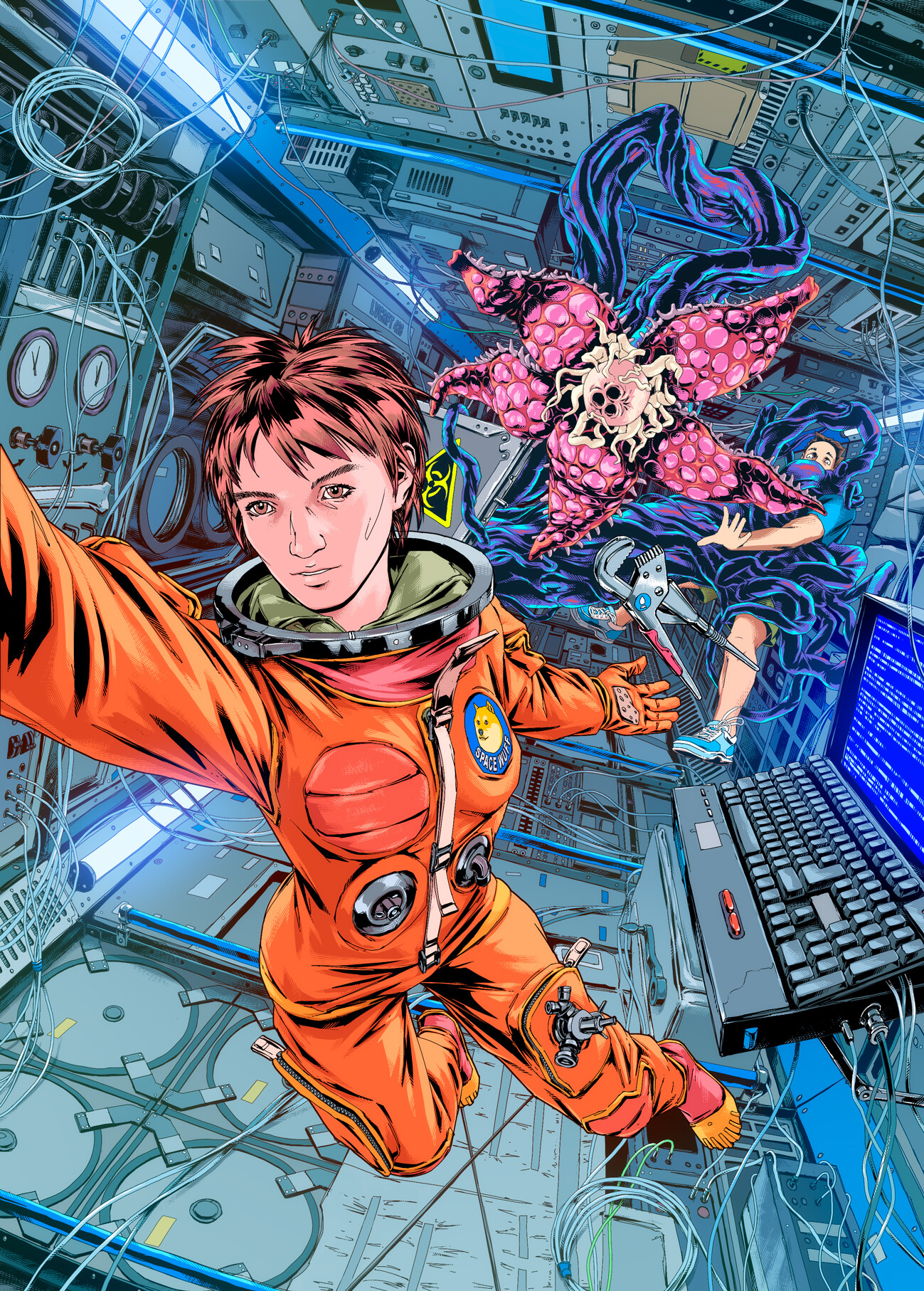

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты