Ольга Толстова «Хозяйка перехода»

2434

12 минут на чтение

Однажды ты встречаешь человека, похожего на книгу, которую ты всегда мечтал прочитать. Ты начинаешь листать страницы жизни вместе с ним, и чудо потихоньку проникает в твоё естество. Но будь осторожен: пошлость и банальность могут разрушить любую магию...

Есть истории, которым лучше оставаться нерассказанными. Иначе вместо кристальной, звенящей чёткости, переливов горного хрусталя и небесной высоты ты остаёшься с посредственным изложением событий, внешне несвязанных и логически необъяснимых.

Ты остаёшься со жмыхом, отработанной рудой, грязными обрывками прекрасного когда-то полотна и задаёшься вопросом: почему?

Почему я до сих пор не могу рассказать эту историю правильно?

Рассказ я обычно начинаю с нашей встречи в читальном зале районной библиотеки. Один-одинёшенек за длинным деревянным столом я переписывал куски из «Мышления и речи» Выготского, она же прошла мимо, совсем близко от меня. Я поднял голову — и увидел сперва том с «Диалогами Платона». Эта книга была пурпурного, королевского цвета с золотыми буквами; в луче солнца, проникающего через щель в стеллажах, она мерцала. Тире-точка-точка-точка, точка, тире-тире-точка, точка-точка. Это был знак. Поэтому сначала я заметил именно книгу, впился в неё взглядом, пытаясь разгадать её послание.

Лишь затем я разглядел ту, что держала книгу в руках. Скользнул взглядом по зелёному бархатному платью, длинным пальцам, обхватившим корешок «Диалогов», высокой, мерно вздымающейся груди, узким плечам, по которым рассыпались лёгкие рыжие волосы, тонкой шее, ярко-красным губам и, наконец, посмотрел в тёмно-карие глаза — два глубочайших колодца, две точки вселенной, усыпанные звёздами, и пропал навсегда.

— Здесь свободно? — тихо спросила она. В зале не было никого, кроме нас двоих. Я кивнул, и она села напротив.

Однажды, на исходе четвёртого года, мне приснился огонь, заключённый в круг, и солнце, разделённое на пять частей, подобно пирогу. По пробуждении я сел на кровати, потёр глаза и спросил у неё, расчёсывающей волосы у окна:

— Сегодня ты покажешь мне путь?

— Раз ты вспомнил о пути, то теперь я покажу его тебе, — согласилась она и бросила расчёску в стену за моим плечом.

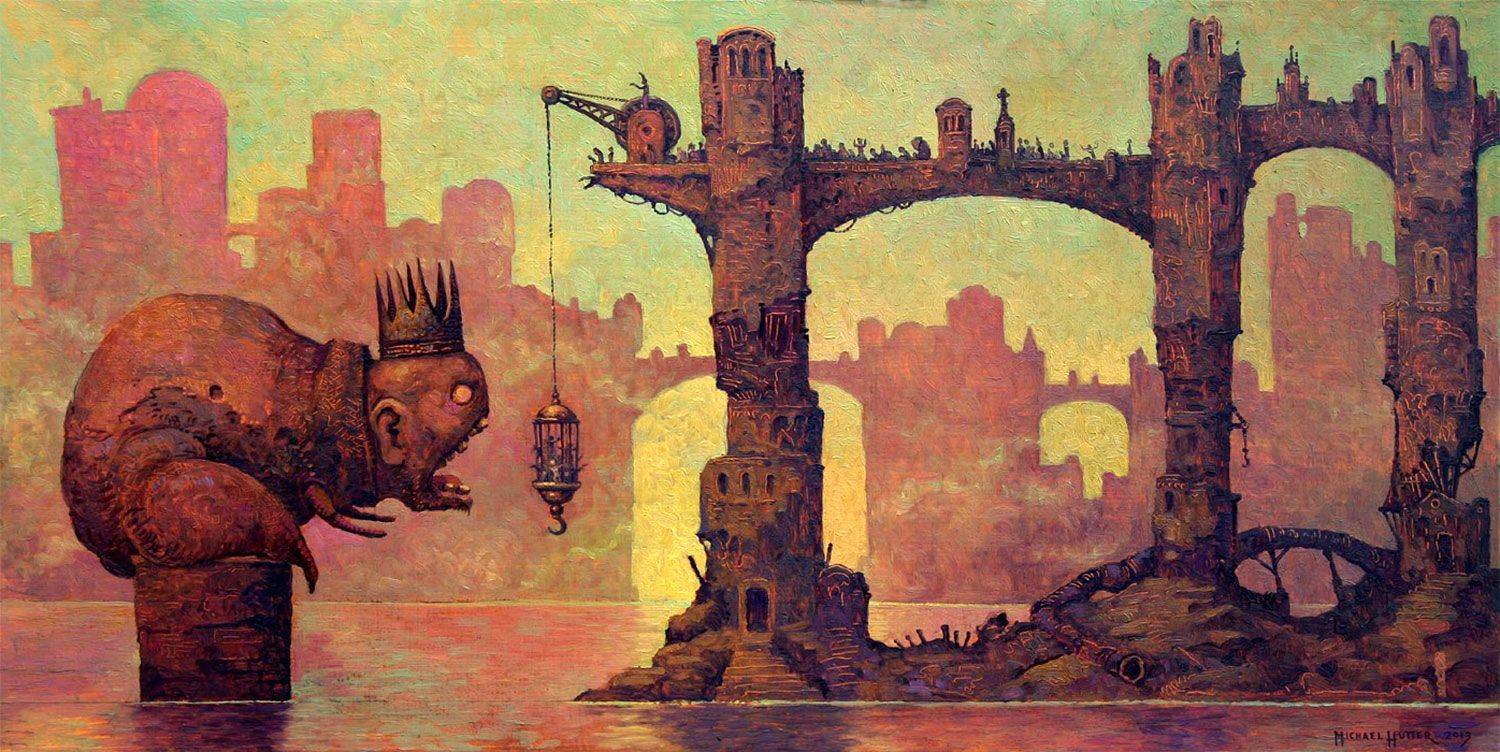

Кровать исчезла, и я оказался на холодном мраморном полу, вытертом миллионами ног. Когда-то на нём был рисунок, но всё, что осталось, — по три перекрещенные линии в каждом углу огромной залы. Слева, справа, позади и впереди через арки дверей я увидел анфилады уходящих в безграничную даль комнат, заставленных книжными шкафами. И вверх через проём в золотом, слепящим глаза потолке уходила кованая винтовая лестница.

Мы были в холле Библиотеки, изнанки миров. Моя любимая стерегла проход сюда, открывая его лишь избранным, лишь тем, кто сам вспомнит свой путь — путь дхармы, путь держащих своды, путь странников, однажды вышедших из первого мира, чтобы открыть бессчётное число других.

Я был одним из них, но лишь если сам того пожелаю. Я стоял в самом низу, там, где начиналась Библиотека, полная всех рассказанных и нерассказанных историй.

Махнув рукой, она закрыла проход, и мы вернулись в её однокомнатную квартирку в хрущёвке, в спальню с обоями цвета грязного снега, рваным линолеумом, потолком в жёлтых пятнах. Я огляделся как впервые: старая кровать со скрипящими пружинами, два ободранных шкафа, стол в кружка́х от стаканов с горячим чаем, календарь с лесным пейзажем на позапрошлый год… Её дом был моим домом, в нём жило тепло, столь желанное после космического холода Библиотеки.

— Можешь входить туда, когда пожелаешь, я даю разрешение, — сказала она, подходя ко мне. — Тебе нужно будет лишь пожелать этого.

Она прикоснулась к моим губам кончиками пальцев, а потом подарила мне терпкий, пахнущий корицей поцелуй:

— С днём рождения.

Мне исполнилось двадцать два.

Лишь днём, проспавшись и собравшись с духом, я вернулся к ней, чтобы умолять о прощении. За то, что привёл чужих в её дом, её святое убежище, к теплу, согревавшему меня эти годы. За то, что позволил им умереть и родиться заново, не имея на то права. За то, что обманул её доверие и предал её. За всё, что случилось той ночью на всех планах реальности.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Я постучал, не услышал ответа и всё же решился войти.

Положил на кухонный стол букет садовых ромашек — дешёвых, но живых, выключил воду и, присев на колченогую табуретку, стал ждать.

Когда цветы завяли, я понял, что её больше нет. И что это место больше не дом никому из нас.

Квартира остывала, как тело, покинутое душой. Тепло, что жило здесь вместе с ней, уходило, и лишь слабый его след говорил: она покинула наш мир через Библиотеку, отправившись туда, где могла бы найти кого-то лучше меня. Она забрала своё тайное имя, а с ним — и моё сердце, где имя хранилось. А что за странник без дома и сердца? Пустота. Разрушитель миров.

Я заплакал, поняв это. От моих слёз в увядших цветах завелись мошки, а на плите заржавел чайник. Я всё ещё оставался странником, никудышным, не стоящим женщины, что была душой мира, но всё же странником. Я мог отправиться за ней на край мироздания.

Я вспорол вены и кровью пожелал, чтобы открылся вход. Передо мною снова предстал холл Библиотеки — величественный, как всегда, но совершенно мёртвый. И всё же тёплый след жизни тянулся вверх по винтовой лестнице. Лишь я поставил ногу на первую ступень, как проход в мой мир закрылся навсегда. Назад мне пути не было, лишь вперёд, вслед за любимой.

Куратор проекта: Александра Давыдова

Статьи

Родной сеттинг: как славянское и фольклорное фэнтези вновь набирает популярность

Рэй Нэйлер «Гора в море». Осьминоги тоже хотят жить

Экологический триллер с уклоном в драму

Кто умер в 2024 году: актёры, писатели и художники, которых мы будем помнить

Итоги-2024 с пометкой «Печальные новости»

Что почитать? 8 книг о сновидениях

Романы, которые рождают чудовищ

Роберт Сойер «Старплекс». В поисках разума

Космические приключения в духе «Звёздного пути»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2025-го

Фантастические книги февраля: от новых приключений инквизитора и вурдалака до космических тайн и битвы с вампирами.

Джек Вэнс «Лионесс. Том I». Фэнтези в сказочном стиле

Разные истории с общими героями

Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1». С демоном в сердце

Приключенческое фэнтези с нескучной моралью

Иван Ефремов: «Владею языком слабо».

Что мы узнали из трёхтомника «Переписка И. А. Ефремова»

Разбираем вышедшее в конце 2024 года трёхтомное собрание писем.

Что почитать? 8 книг, от которых веет холодом

Снежные фэнтези-романы для тех, кто ценит зимнюю атмосферу

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты