Джезебел Морган «Жена моего отца»

5048

31 минута на чтение

Photo by Rosie Fraser on Unsplash

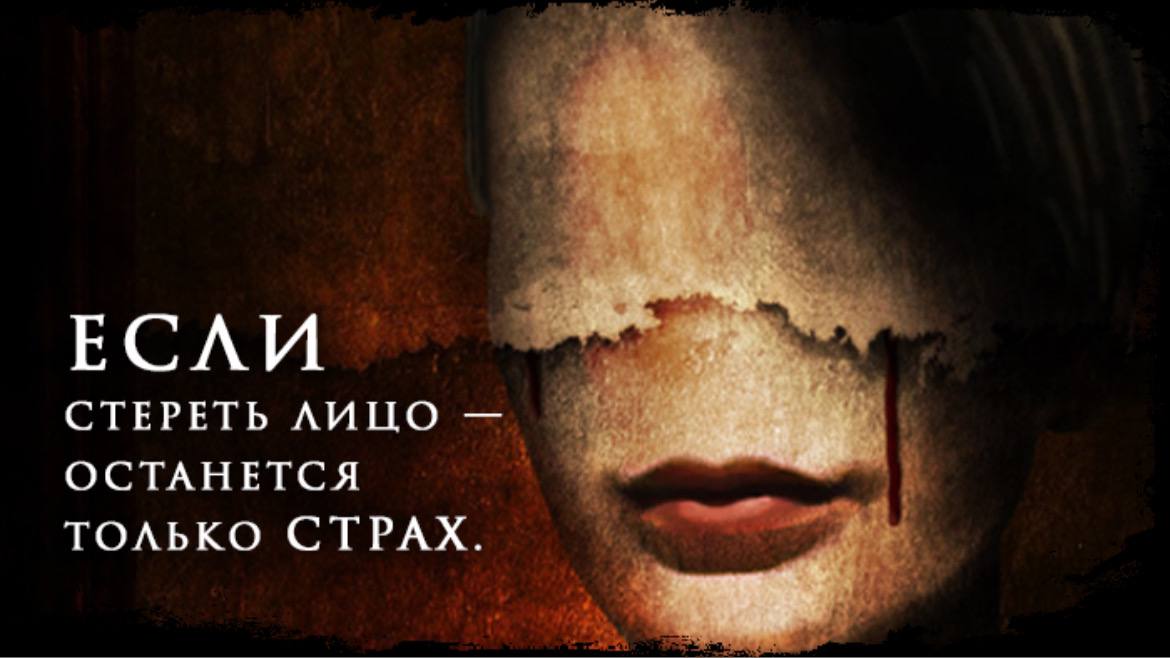

У нас на сайте — фантастический рассказ Джезебел Морган «Жена моего отца». Приготовьте тёплый чай, укутайтесь пледом, ведь вас ждёт мрачная и таинственная история — из тех, что рассказывают на Хэллоуин.

В ночь Самайна легко перепутать тени своих мёртвых с гостями из-под холмов. Юная Бригитта никак не может принять мачеху, истово верующую христианку. Больше жизни девочка хочет повидать погибшую мать, и в канун Дня Всех Святых её желание как никогда близко к исполнению.

В канун Хэллоуина жена моего отца печет пироги души — круглые, мягкие, с орехами, сушеными ягодами, с яблочным джемом. Она раскатывает тесто, и мука поднимается в воздух, и сквозь белесую завесу проникают лучи света, ореолом окружая ее лицо. Печь уже жарко натоплена, на кухне пахнет корицей и бадьяном, ванилью и кардамоном. Для праведной христианки она слишком хорошо разбирается в специях — жена моего отца.

Я рядом. Отщипываю кусочки от теста, разминаю аккуратно, щедро добавляю ягод — горькой рябины и сушеного шиповника. Пока жена моего отца не видит — стягиваю со стола нож, которым она крест-накрест надрезает пироги. Я же режу не мягкое безответное тесто — свою плоть, бестрепетно провожу сталью по подушечке большого пальца. Слезы брызгают одновременно с кровью, но я молчу, молчу. Жена моего отца не должна ничего заметить.

Красные капли среди красных ягод — это даже красиво. Пирог души отправляется в печь — кругленький, ладненький, желанное лакомство, да не для людей.

Она все равно замечает. Вздыхает кротко, промывает и перевязывает ранку, мягкой рукой проводит по моим волосам, и на черных косах белой вуалью оседает мука.

— Осторожнее, Бригитта, — чуть нараспев говорит она, — будь осторожнее.

Она слишком добра, жена моего отца.

Но мне не нужна ее доброта.

Меньше года отец горевал по матери, сколько бы она ни плакала, ни выла под окнами. Несчастная моя мать скулила у дверей, царапала косяки, оставляя на дереве глубокие борозды, заглядывала в окна, и тогда глаза ее мягко светились, как две луны, скрытые рваными лохмотьями облаков. Я хотела впустить ее, но отец запрещал мне, говорил, что лишь буря бушует за стенами, ветер воет да в лживом свете луны тени деревьев скребутся по стеклам.

Мои слезы так и не растопили его сердца, так и не убедили сжалиться и впустить матушку в дом, в тепло, к тлеющему огню в очаге. Он твердил и твердил, что мать умерла, что лежит, она, тленная, под толщей земли и серый камень давит ей на грудь.

Он врал. Я точно знаю, он врал.

Мать приходила с туманами и сумерками, ночь напролет стояла за моим окном, хранила мой сон, как берегла его раньше, сидя у кровати, слушая мое дыхание, нашептывая сны. Она приходила в солнечные дни — стылой тенью, влажным вздохом ветра в лицо. Она была рядом, она тянула ко мне тонкие руки, но не могла ни обнять меня, ни коснуться.

Отец выкинул ее из жизни, выкинул из памяти, а я оказалась слишком мала и слаба, чтобы впустить ее, чтобы согреть ее. И матушка стала отражением луны в толще вод.

А затем отец привел в дом ее, такую теплую, мягкую, живую, совершенно не похожую на бедную матушку, плачущую ночами у моего окна. Она зажгла свечи, вымела сор, стряхнула пыль с нашей горестной жизни.

Она стала женой моего отца.

И в ее мягком сиянии тень матушки растворилась.

Стоит большого труда дождаться, когда пирог души запечется, поспеет, подрумянится, станет хрустким, с потрескавшейся корочкой, в которой драгоценными камушками краснеют ягоды, под которыми драгоценной жертвой краснеет кровь. Но я научилась быть терпеливой. Я не мешаю жене моего отца, я слушаю ее тихие песни, приношу ей пряности и ягоды, муку и орехи.

Дождаться этой ночи было сложнее.

Пока мои сверстники украшают дома, вырезают на тыквах страшные гримасы, выбирают маски, мастерят костюмы, пока смеются и шутят, пока радуются и живут — я изображаю радость и жизнь. Вместе с женой моего отца украшаем дом: она — свечами, тыквами и гирляндами костяных бусин, я — кружевом паутины, светящейся белизной куколок-призраков и веточками рябины. Отец же сидит у камина, улыбается довольно, он не чувствует ядовитой горечи в приторном счастье нашей жизни.

— Кем ты нарядишься, Бригитта? — спрашивает жена моего отца, когда последняя порция пирогов отправляется в печь и она довольно выпрямляется, отряхивая муку с мягких округлых ладоней. — Ведьмой или призраком? А может, темным жнецом?

Матушка никогда не рядилась на Хэллоуин, никогда не ходила в канун Дня всех святых по соседям, улыбаясь по-змеиному, требуя сладостей и грозя гадостями. Самую таинственную ночь в году она встречала, не пряча лицо под маской, не прячась от чужих взглядов, даже если глядят они с той стороны.

Она и меня этому научила.

Но я не говорю об этом жене моего отца — это слишком кощунственно, обсуждать мою матушку с нею. Остается улыбаться и отвечать, как отвечала бы гостям из пустых холмов — мешая правду с ложью, не говоря ни того, ни другого:

— Мой костюм страшнее, но никто из соседей не сможет узнать, кем же я нарядилась.

— Вот как? А покажешься ли нам с отцом в этом костюме, Бригитта?

Она так пытается отогреть меня добротой и участием, нежностью и тактичностью, что обжигает до волдырей. Остается только пятиться в тень и молчать, молчать на все вопросы.

Не дождавшись ответа, она отступает.

Когда часы на городской ратуше бьют шесть, из оврагов начинает подниматься туман, густой, белый в синеву. Ветер проносится по улицам, словно проверяя, насколько хорошо горожане украсили дома и сады, закручивает в вихрь желтые и красные листья, стучит костяками развешанных скелетов, путает гирлянды, рвет туманную кисею. Солнце медленно опускается в матовую дымку облаков, наливается ржавой краснотой, что твоя рябина у крыльца.

Мягкий бархат неба еще не успевают усыпать колючие осенние звезды, когда зажигаются звездочки на земле — мягкие, теплые, трепещущие. Это теплятся огоньки свечей на подоконниках и в тыквах-джеках, на перилах веранд и в руках ряженых детей.

Свечи в своей комнате я задуваю. Отражение в зеркале перечеркнуто длинной тонкой трещиной, и кажется, что если долго-долго смотреть на нее, она станет чернее и шире, пока не поглотит все отражение и меня вместе с ним. Но я не смотрю в зеркало. Мать учила, что на эту ночь отражение обретает волю и если неосторожно взглянуть ему в глаза, то можно лишиться власти над собой.

Расплетаю косы, долго вычесываю их, пока волосы мягким плащом не укрывают спину. Холодный серебряный крестик ложится на столик у кровати, рядом с Библией, покрытой толстым слоем пыли. Колючий венок из сухих веточек, виноградной лозы и кистей рябины венчает меня короной. Не нужно мне ни маски, ни костюма, чтоб скрыться от гостей из полых холмов или с другой стороны реки. Сегодня я одна из них.

Сегодня я иду повидать мать.

Пусть сверстники смеются и шутят, объедаются липкими конфетами, мягкими пирогами, нежными зефирками, пусть чествуют Хэллоуин, усыпанный кривыми ухмылками тыквы-джека. Я же иду навстречу Самайну, и пути наши не пересекутся.

Тихо и незаметно выскальзываю из дома. В одной руке у меня фонарь, другой же я прижимаю к груди гостинец для матери, пирог, что пекла сегодня, украшая ягодами, приправляя кровью. Чем же еще мне ее порадовать, замерзшую и забытую?

Я спускаюсь по тихим мощеным улочкам, прочь от центральной площади, от ярмарки и праздника. Ветер утих, и туман поднимается выше и выше, обнимая и дома, и деревья, пряча огоньки свечей, яркие гирлянды, разноцветные листья под ногами. Я бреду по колено в белесой дымке, плыву над ней, и огонек фонаря в моей руке крошечной звездочкой светит в молочном мареве. Стылый холод течет по воздуху, а высоко над головой, под самыми облаками, ветер гудит и воет, как рога Дикой Охоты.

Брусчатка скользит под туфельками, подбитые каблучки едва слышно цокают по камням. Мне холодно, как же мне холодно, матушка никогда не предупреждала, что в ночь Самайна воздух настолько стылый, что дыхание густым облаком вырывается изо рта и только множит туман. Моя единственная искра тепла — пирог души, прижатый к груди, еще хранящий в себе память о жаре печи. Я крепче и крепче сжимаю его, фонарь в руке дрожит, и неровный круг света пляшет вокруг меня.

Смутные тени маячат впереди, двигаются медленно и величественно: то ли деревья степенно качают ветвями, то ли гигантская тварь, рогатый хозяин лесов вышел к городской околице, привлеченный шумом празднества и пряными ароматами тыквенных пирогов. Тени носятся вокруг меня, смутные, размытые, пытаются схватить, удержать, не пустить. Вздохи и стоны за моей спиной, чужие руки тянутся ко мне, но не могут и плеча коснуться. Слышу протяжное «стой», слышу отчаянное «не иди», но морокам меня не напугать. Рябина в колючем венце надежно защищает меня, красные горькие ягоды никому не позволят причинить мне вред — так матушка учила меня, так и будет.

Этой ночью я иду к ней, я несу ей теплое лакомство, чтоб дало оно ей сил вернуться в наш дом и прогнать жену моего отца.

Фонарь гаснет в руке, и ветер взвывает вокруг, вздохом-хохотом разрывает завесу тумана, ненадолго обнажая холодную синеву густых сумерек. И впереди, там, где дорога сбегает к оврагам, а брусчатка сменяется песчаной насыпью, стоит моя матушка.

И я иду к ней.

Лампы мигают, и Мария хмурится недовольно — ветер сегодня такой, что того и гляди непогода разразится. В бурю при свечах-то сидеть удовольствие не большое. Но сейчас, пока канун Дня всех святых в разгаре, свечи только в радость, а пламя в камине так уютно, так вкусно потрескивает березовыми поленьями.

На тяжелом кухонном столе в мисках лежат сласти — и кругленькие пироги души, щедро усыпанные ягодами и цукатами, и леденцы, разноцветные, блестящие, как стеклышки, окатанные морем, и кексы с шоколадной начинкой. Мария смотрит довольно — ей в удовольствие возиться с выпечкой, перетирать специи, соединять простое, чтоб получить сложное, сладкое, необычное. Малая часть божественного творения, доступная женщинам, — лишь подобие великого, но Мария большего и не просит. Мысли ее просты: вернется Бригитта, будет хвалиться добычей, не чувствуя в детском восторге оков холода на руках и ногах, и потому нужно согреть молока с корицей и имбирем, чтоб пила она, грела ладони и оттаивала, розовея щеками, блестя глазами.

Как бы хотела Мария, чтоб так же легко могло оттаять и сердце маленькой падчерицы! Но она безукоризненно вежлива, равнодушна и холодна. Только и остается, что ждать да читать ей псалмы — раз недостает верных слов Марии, может, найдутся такие у царя Давида.

Когда она заканчивает перетирать специи для молока, ветер уже бушует со страшной силой, и начинают тонко дребезжать стекла в рамах. Неспокойно делается, дрожат огоньки свечей. В каминной трубе гулко и страшно воет эхо, словно кто-то подшутить решил, да и вставил в щели бутылочные горлышки. Замирает Мария, смотрит на руки, на специи в ступке — чудится ей голос в ветре, женский голос, что повторяет и повторяет одну и ту же фразу, а какую — не разобрать.

Муж дремлет в гостиной с книгой в руках, ему спокойно, сытно и тепло, он не замечает хэллоуинской бури, как не замечал и тоску дочери, а до того — болезнь жены. С подступающей ночью Мария один на один.

Лампы мигают и гаснут, свечи истаивают одна за другой, оставляя только тонкие росчерки дыма. Ветер стучится в окна и двери, ломится в дом, но запоры крепки, и крест на стене не позволит никакому злу просочиться внутрь. За окном скулит, воет так отчаянно, нечеловечьи, так разумно, как не может выть и скулить всего лишь разгулявшийся ветер. Холод обнимает шею, проскальзывает за шиворот, и Мария зажмуривается и молится, повторяя и повторяя: «Pater Noster», намертво въевшееся в разум еще в детстве.

Когда старые часы в холле бьют девять раз, по стеклу стучат. Тук-тук. Тук-тук-тук. Так не могут стучать ветви, да и не растут деревья так близко к дому. Тук-тук. Подойди, Мария. Посмотри, кто пришел к твоему дому, посмотри, кого сдерживают не двери и запоры — крест на твоей стене. Тук-тук. Тук-тук-тук. Или ты боишься, Мария? Что ж не боялась, когда хозяйкой вошла в этот дом, дом ведьмы?

Тук-тук.

Тук-тук-тук.

Мария сбивается, слова раскатываются с языка, непослушными бусинками разбегаются из-под пальцев — из памяти, стоит только потянуться за ними. Она немеет — всего на минуту или меньше, но этого достаточно, чтоб разобрать скрипучий человечий шепот среди завывания ветра.

Тук.

«Мария…»

Тук-тук-тук.

«Послушай меня, Мария…»

Тук-тук.

«Впусти меня…»

Сжав прохладной ладонью деревянный крест на груди, Мария подходит к окну, отдергивает шторы, не позволив себе усомниться и испугаться. Сегодня канун Дня всех святых, сегодня может быть что угодно.

Мария никогда не видела мать Бригитты, не было ни черно-белых фото с нею, ни портретов, да и муж отвечал на вопросы уклончиво, а сама Бригитта враждебно молчала, и Мария смирила свое любопытство. Но сейчас Мария узнает ее с первого взгляда — мертвую Бадб.

Она стоит — у самых окон, высокая, неестественно прямая, черные волосы плещутся на ветру рваным стягом, и вороньи перья мелькают в них. Руки — тонкие, исхудалые, нечеловечьи длинные, с загнутыми когтями хищной птицы. А лицо — узкое, белое, острый подбородок, узкие губы, и над ними черный, лаково-блестящий вороний клюв, и глубоко сидящие ягодки-глаза, и перья от них вразлет.

Смотрит Мария и думает — маска не по размеру, а сердцем знает уже: никакая не маска. Мертвая Бадб, женщина-ворона стоит под стеною дома, стучит когтями в окна, не каркает — скрипит, и ветер бушует вокруг нее. Она поднимает к Марии маленькие блестящие глаза, говорит, губы и клюв двигаются вместе, жутко и страшно, и к женскому низкому голосу примешивается воронье карканье:

— Открой дверь, Мария.

И:

— Впусти меня в мой дом, Мария.

И:

— Спаси мою дочь, Мария.

Крест падает со стены.

Она входит — черная, ледяная, нездешняя, руки ее пусты. Стоит в дверях и твердит:

— Помоги мне, Мария.

И:

— Спаси мою дочь, Мария.

Мария уже не слышит, взбегает по лестнице, подхватывает лампу со стеллажа, зажигает трясущимися руками. В комнате Бригитты тихо и пыльно, словно не час назад она ушла, а исчезла, растаяла со смертью матери. Пахнет ягодами, травами и бедой, серебряный крест почернел. Мария поднимает его, и темные вязкие капли стекают по металлу, лужицей собираются на столе.

Кровь.

Мария оборачивается, и женщина-птица уже стоит за ее спиной, все так же в дверях, не переступив порог комнаты.

— Спаси мою дочь, Мария.

Мария сжимает крестик падчерицы, липкая холодная кровь пятнает пальцы.

Сегодня канун Дня всех святых, сегодня мертвые выходят говорить с живыми, обнимать живых, убивать живых. У Марии ладони холодеют от страха, сердце заходится в тоскливой аритмии — где юная Бригитта, что с нею стало, раз даже мертвая мать явилась за помощью к живой мачехе?

Грех — якшаться с темными духами и мертвыми ведьмами, но оставить ребенка в беде — грех куда больший.

— Веди меня, — шепчет Мария, и Бадб исчезает.

Крест Бригитты Мария надевает поверх своего, и плотная белая блуза на груди тут же пропитывается кровью, пятно растекается по ткани, словно от выстрела, от безжалостного удара. На плечи — плащ, прикрыть домашнюю одежку, в карманы — пироги и леденцы: откупиться от духов, швырнуть им в лицо подачку, чтоб успеть проскользнуть мимо. Пока она собирается, Бадб постоянно рядом, то в коридоре, то снаружи, за окном, то за спиною, в гостиной, где еще тлеют угли в камине. Исчезает и появляется, неподвижная, и всегда, всегда за порогом комнаты.

Мария сбегает по крыльцу, мимо тыкв с погасшими свечами, мимо оборванных гирлянд и разбитых цветочных горшков. Ветер бросает в лицо сухие листья, гонит по небу лохмотья туч, взрезанные костяным серпом месяца. Бадб рядом — не идет, не скользит, а маячит, видимая краем глаза, обернешься — и исчезает. Длинное платье ее отсвечивает то в синь, то в зелень, а сквозь прорехи видна кожа, белая, как луна среди облаков. Мария сжимает губы, удерживая на кончике языка молитву — взывать к Отцу рядом с мертвой ведьмой и страшно, и неправильно.

А Бадб шепчет:

— Поторопись, Мария.

И:

— У нас мало времени, Мария.

И:

— До полуночи до

лжно найти Бригитту, до рассвета — вернуться.

Голос ее, густой, жуткий, сплетается с ветром, звучит сразу со всех сторон. Мария дрожит, то ли от холода, то ли от страха, руки ее, сжимающие плащ на груди, мелко трясутся. Тьма впереди становится матовой, густой и текучей, туман поднимается от земли, захлестывает с головой.

— Откуда вернуться?

Мария думает, что уже знает ответ, и на душе темно от этого знания. В тумане голос ее звучит тяжело и глухо, как мог бы звучать под высоким каменным сводом, повторяясь и повторяясь вместе с эхом.

Бадб молчит. Мария озирается, ищет спутницу, шарит в тумане ладонью. Неужели она предала меня? Неужели завела мертвым тварям на поживу и бросила? Неужели все это ловушка? И Бригитта — тоже?!

Она оборачивается, и Бадб стоит прямо перед ней, смотрит в лицо глазами-бусинками, тусклыми, не отражающими свет. Марии едва хватает сил, чтоб не отпрянуть с именем Господа на устах.

— На изломе года бойся не мертвых, — каркает ведьма, между тонких белых губ мелькает черный язык, — бойся тех, кто никогда не жил.

— Куда мы идем? — Пересилив страх, Мария хватает женщину-птицу за плечи, и вместо грубой ткани под пальцами скользят жесткие перья. — Откуда мы должны будем вернуться?

Бадб медленно, словно через силу, качает головой. Вся она — печаль, отчаяние и любовь.

Она говорит:

— Доверься мне, Мария.

И:

— Иди за мной, Мария.

И:

— Спаси мою дочь, Мария.

И Мария верит. Идет в густой туман, в холодную самайновую темноту за мертвой ведьмой. Ей только и остается, что украдкой крошить пироги души на землю, отмечать тропу сквозь безвременье и надеяться отыскать по ней путь обратно.

Иголочки тиса шелестят под моей ладонью, а ягоды, стоит их задеть, каплями крови скатываются под ноги. Матушка маячит впереди, ведет меня и ведет, дальше от города, в лес, к озерам, к старым камням и старым могилам.

Мне бы крикнуть: «Постой!», мне б окликнуть ее, дотянуться до нее, да не осмеливаюсь, не решаюсь связать ее звучанием живого имени. Иду и иду в темноту, земля проседает под каблучками, мох мягчайшим ковром пружинит под ногами. Дальше и дальше, к холмам и вересковым пустошам, за тенью, чьи глаза мерцают, как луны в прорехах туч.

Фонарь я бросила еще в пригороде и теперь двумя руками прижимаю пирог души к груди. Почему матушка не остановится, не заберет подношение, не преломит со мной хлеб, не вернется по моим следам? Почему ведет дальше и дальше?

Туман оседает к корням кряжистых деревьев, нежно обнимает ноги, но поднимается не выше щиколоток. Стыло, стыло и жутко. Едва заметно блестит паутина — тонкие нити, унизанные каплями, даже в темноте слишком темными, чтобы быть всего лишь росой. Распущенные пряди то и дело цепляются за низкие разлапистые ветки, натягиваются до боли, до слез из глаза, словно незримые духи, выглядывая из коры, из глубины вековых колец, острыми пальчиками, крошечными коготочками вырывают мне волосы, чтобы свить из них что-то — гнездо ли, паутину ли.

Стыло. Стыло, жутко и холодно, даже слезы не текут, в уголках глаз замерзают. Кажется, от матушки веет зыбкой стужей, от которой листья белеют и трава покрывается иголочками инея. Кожа ее бела, белее ледяного месяца в небесах, и мягко сияет среди темноты, нежно и ясно, так, что и фонаря не нужно. Матушка оглядывается, манит меня, молчит и улыбается, и я стараюсь улыбнуться в ответ, да замерзшие губы не слушаются.

Как же прекрасна она, моя матушка! Как же тонка, как же бледна, как же черны ее волосы, плащом скользящие по спине, и не одна ветка, ни один куст не смеют коснуться ее колючими лозами! Перед ней расступаются вековые деревья, травы покорно стелются под ноги, ложатся спиралями, подобными древним знакам на камнях.

Она выводит меня на вересковые пустоши, розовато мерцающие в темноте, словно звезды с неба осыпались и блестками замерли среди отцветших веточек. Я узнаю места, я узнаю дорогу к старым развалинам и могилам. Как же мы так быстро сюда попали, какими тайными тропами срезали путь, где и у кого взяли взаймы часы и минуты, что выстелили нам дорогу к аббатству?

Под пустым сводом, на пороге без дверей матушка останавливается и ждет меня. Тянет ко мне тонкие ладони, и холод становится нестерпимым, скользит по плечам со змеиным шелестом, обвивает горло. Веточки венка обрастают инеем, и обледеневшие ягоды рябины беззвучно падают под ноги, одна за другой.

Матушка улыбается. Тени сгущаются за ее спиной, у них узкие глаза, ледяные, как далекие искорки звезд, длинные когтистые руки, покрытые зеленоватой корой тела. В мягком сиянии матушки они — темные, ожившие древа, засохшие, истощенные, жаждущие. Они толпятся в темноте среди руин, они ждут, когда я подойду ближе.

Матушка улыбается, и губы ее растягиваются в жуткую зубастую гримасу, подобную той, что больше года назад мы вырезали на самой большой тыкве из урожая.

Матушка? Что с тобой, матушка? Но слова не идут из горла, язык бесполезной тряпочкой застыл во рту, губы спеклись в колючую корку.

Только в ладонях еще тлеет уголечек тепла, драгоценная искорка домашнего уюта, которой не страшен могильный холод безымянных гостей из-под холмов.

Туман мягок, как взбитая перина, но Мария не верит в хэллоуинские обманки, крошит и крошит пироги под ноги. «Если не тропу отмечу, то хоть духов умилостивлю», — думает она и шагает ровно и уверенно, ни камни под ногами не скользят, ни трава не проседает. Черная Бадб впереди разрезает собой матовую белизну марева, только и видно, что мелькание перьев то в ворохе волос, то в подоле платья.

Где идут они? Не различить примет, все сокрыл туман, только и можно ловить носом запахи да пытаться разгадать, где мертвая ведьма ищет свою дочь. Вот влажный, тяжелый, пряный запах старых деревьев, вот кисловатый — подгнившего мха и лишайника, вот свежий и чистый — с бездонных озер. Древнее, равнодушное, не знающее слова Божьего обступает со всех сторон, не то давит, не то наблюдает.

— Что с Бригиттой? — спрашивает и спрашивает Мария, но женщина-птица молчит.

— Что с Бригиттой? — твердит Мария, и имя падчерицы ей заменяет молитву. Ты грешишь, Мария, говорит она себе, покайся, Мария, и спеши домой, пока не поздно, не следуй за ведьмой, не следуй за мертвой ведьмой, не следуй за первой женой своего мужа. Разве осмелилась бы Ева ступать след в след за Лилит?

«Что с Бригиттой?» — спрашивает у себя Мария и продолжает идти за Бадб. «Что с Бригиттой?» — твердит себе Мария и шагает быстрее. «Что будет с Бригиттой, если я отступлюсь?»

Мария запрещает себе даже думать об этом.

Может, в ее сердце недостаточно любви, чтоб отогреть заледеневшее сердце девочки, но ее хватит, чтоб не оставить Бригитту среди стужи хэллоуинской ночи.

В небесах гудит ветер, несет тучи, несет жутких воздушных змеев, сорванных с привязи у ферм. Непролитый дождь застывает в воздухе, обращается в колючие кристаллы, что белой манной лягут на землю, скроют следы ночи на изломе года.

Мария не может вспомнить такой же холодной осени.

Надеется и эту — не вспоминать.

Бадб впереди замирает, туман тут же обступает со всех сторон, пряча и тропу под ногами, и небеса в колючей россыпи соляных крупинок-звезд. Даже запахов не остается. Только косматые тени клубятся, снуют вокруг, словно падальщики, поджидающие свою трапезу.

Мария не сразу замечает, как мелко и часто вздрагивают плечи Бадб. Мертвая ведьма стоит прямо, гордо вздернув голову, только когти сжимаются и разжимаются, словно пытаются схватить кого-то, да не могут. Подходить к ней страшно, прикоснуться к ней немыслимо, но стоять в густой молочной тишине, пока вокруг разворачивается ночь кануна Дня всех святых, еще страшнее.

Ладонь ложится на черные жесткие перья, влажные и прохладные, словно их хозяйка летела сквозь бурю. А может, так и было, и что для живой христианки туман сомнений, для мертвой ведьмы — шторм древних, непознаваемых, безымянных сил. Бадб оборачивается через силу, на матовом жутком клюве — белые отблески марева.

— Я больше не слышу зов дочери, — почти беззвучно говорит она. Человечьи губы кривятся жалко, как у плачущей, но воронье лицо спокойно и безучастно, глаза-бусинки глядят, не моргая. — Я больше ее не слышу.

Сердце Марии сжимается, у самых ног распахивает пасть бездонная пропасть горя, но с губ сами собой скатываются тихие слова псалма, даруя не утешение, но надежду. Бадб слушает, склонив голову.

— …водит меня к тихим водам… — повторяет женщина-птица, и плечи ее расслабляются.

— Веди меня, Бадб, — говорит Мария, когда последние слова псалма затихают в тумане. — Веди меня к своей дочери, веди меня к Бригитте. Мы спасем ее, обязательно спасем, ибо сердце твое — любовь и потому не ведает зла. Веди меня, Бадб. Мы успеем.

Мария обнимает ее черные плечи, нежно касается губами оперенного лба. Бадб вздрагивает, словно пробуждаясь ото сна, сжимает птичьей когтистой лапой мягкую ладонь Марии, осторожно, чтоб не поранить.

Дальше они идут рука об руку.

Туман расступается перед ними, расползается, как ветхая, на глазах истлевающая ткань. Бескрайние поля верещатника вокруг, серо-розовые, усыпанные мелкой колючей росой. Подол домашней юбки Марии тяжелеет, а кровавое пятно на груди расползается шире и шире. Мерно и медленно накатывает острый и свежий запах близкой воды, к нему примешивается стылость старых камней и могил.

— Если дьявол где и похоронен, — шепчет Мария, — то именно здесь.

Страх сотрясает ее всю, и даже воли, даже любви к Бригитте уже недостаточно, чтобы продолжить путь. Бадб оборачивается к ней, едва проводит черными когтями по ее щеке в неумелой попытке ободрить.

— Не дьявол, Мария, нет, — шепчет она, и черные перья в рукавах ее платья взметаются, словно крылом укрывают Марию. — Есть те, кто старше его, есть те, кто хуже его. И они не похоронены, нет. Они ждут.

Легче не становится.

Каменные плиты под ногами зыбки, как болотная топь, и каждый шаг тяжело дается, словно к ногам приковали пушечные ядра, словно впереди — Страшный Суд, и нет надежды его отсрочить.

Мимо остовов стен, мимо провалов дверей и окон, мимо крестов. В тумане они выкрали время, выгадали расстояние, но все равно опоздали.

За разрушенным сводом, среди арок уцелевшего внутреннего двора аббатства стоит Бригитта, глаза ее закрыты, а лицо под тонкой корочкой изморози безмятежно, как во сне. Венок на ее голове засох, оброс иголочками инея, серебряным обручем обхватил волосы — побелевшие, потерявшие черный цвет. А за спиной девочки стоит белая дева, сияющая, как ледяная статуя, облитая светом полной луны, и тонкие ее руки лежат на плечах Бригитты, и ясные ее глаза опущены на Бригитту, и тонкие красивые губы нашептывают Бригитте белые сны, полные стужи и покоя.

У нее лицо Бадб — искусная маска, за которой искрится бескрайняя пустота ночного неба.

Позади них чернеет огромное дерево, грозное, величественное, и даже в темноте кора его влажно отблескивает алым, словно напитанная тысячей и тысячей жертвоприношений. Неведомая сила закрутила древний ствол спиралью, а корни аркой вздымаются из земли. Мнится: есть что-то за этой аркой, что-то, кроме земли и коры, — ибо там, в темноте, не знавшей света, тает даже ледяное сияние белой девы.

Черные вздутые корни змеями обвивают ноги Бригитты, тянутся вверх, чтоб оплести, спеленать, поглотить, затянуть белую кожу корой; годовыми кольцами, словно жестким корсетом, сдавить грудь, пережать горло, язык обратить в нарост лишайника, глаза — в мелкие сучки. Но в руках девочки, накрепко прижатых к груди, искрится что-то, тлеет угольком, отогревает от белого хлада, сдерживает черные корни. Даже ледяная дева за спиной Бригитты только и может, что нашептывать сказки, чтоб девочка сама разжала руки, сдалась, погрузилась в пучину вечного сна.

Запрокинув голову, отчаянно кричит Бадб, и вороний вопль ее разбивает холодную неподвижную тишину. Вздрагивает Мария, в горсти сжимает деревянный крест на груди. Серебряный, кровящий без остановки, слишком холоден, чтобы даже помыслить о прикосновении к нему. Слов для молитвы не находится, да и закончилось время молитв.

Самайн развернул над озерами и лесами свои крылья.

Время боли, время холода, время тайны.

Ресницы Бригитты дрожат, иней осыпается с них. Девочка медленно, слишком медленно выбирается из тенет чародейского сна. Ледяная дева за ее спиной все еще улыбается безмятежно, вот только ясные глаза устремлены на Бадб, и плещется в них ярость метели.

— Отдай мою дочь! — кричит Бадб, и карканье бесчисленных воронов вторит хриплому, отчаянному голосу женщины. — Отдай мою дочь!

— Мама?

Голос Бригитты только угадывается, слишком тих он, слишком сурово сшиты ее губы холодом. Сердце Марии болезненно сжимается — даже в этом тихом шепотке столько тепла, столько любви, сколько ни разу она, Мария, не слышала от Бригитты. Зависть и горечь покусывают пятки, но отступают, раздавленные смирением: она всего лишь жена ее отца и никогда не заменит мать, как бы того ни хотела.

Но разве из-за этого будет она любить девочку меньше? Разве из-за этого меньше тепла отдаст ей?

— Спи, мое дитя, — нежно поет белая дева, гладит тонкими полупрозрачными ладонями волосы Бригитты, и они белеют под ее прикосновениями, — сладок твой сон, и я буду его хранить.

— Бригитта! Бригитта! — надрывается Бадб. Налетевший ветер взъерошивает перья. Рядом со сладкоголосой ледяной девой она безобразный монстр, не женщина и не птица.

Бригитта моргает сонно, хмурится, все сильнее и сильнее прижимая ладони с драгоценной искрой тепла к груди. Что она видит? Бескрайние белые поля, ледяные дворцы, стеклянные башни затонувшего города?

Игра закончилась. Но теперь очередь Марии вести.

Каждый шаг дается через силу, каждый шаг — по незримому мосту над бездной. Иней хрустит под ногами. Бадб, словно враз ослепшая, плывет следом. «Бригитта», — шепчет Мария, и имя падчерицы заменяет ей имя Господа, «Бригитта», — повторяет Мария, в страхе черпая силы, «Бригитта», — зовет Мария, и в светлых глазах девочки мелькает привычное, обыденное раздражение.

Шаг за шагом, слог за слогом приближается к ней Мария, холод кусает ее щеки, дерет ее руки, но за спиной шелестит перьями Бадб, и от мертвой ведьмы холод отступает. Черные крылья плещутся вокруг Марии («Что скажет пастор? Какую епитимью наложит?»), и под их защитой последние шаги даются легче. Иней на камнях расходится спиралями, иголочки лежат одна к другой, сверкают остро и ясно, но Мария бестрепетно опускается на колени перед Бригиттой, ломая рисунок.

Как же бела бедная девочка! Как же она заледенела — как сердце ее после гибели матери! Где бы найти сил, чтобы обнять ее, отогреть, утешить? К какому святому воззвать, кого молить о помощи?

Мария знает уже — только себя.

Ее крупные, мягкие ладони ложатся поверх заледеневших пальцев Бригитты, нежно оглаживают их, пытаясь растопить тонкую корочку наледи. Мария чует мягкое тепло от искры в ладонях девочки, и кощунственно ей самой от него греться. Она дышит на ладони падчерицы, пытаясь согреть их, своим теплом поделиться, но пар изо рта обращается в колючие крупинки, изморозью ложится на кожу.

— Бригитта, — тихо зовет Мария, вторя надсадному крику Бадб, — ты так замерзла. Проснись же, нужно тебе домой.

Девочка хмурится, недовольно поводит плечами. Корни у ее ног со змеиным шелестом расползаются в стороны. Бригитта смотрит не на Марию — на черную женщину-птицу за ее спиной.

Оглядывается на прекрасную ледяную деву, с нежной улыбкой и ядовитым языком.

— Мама?

— Спи, моя милая, — тут же откликается белая дева, тянется к лицу девочки, к ее ладоням. — Освободи руки, освободи мысли, с пустыми ладонями засыпай.

— Не верь ей, Бригитта! — каркает Бадб. Страшные птичьи когти сжимаются, словно вцепившись в жертву. — Заклинаю тебя, не верь ей!

Девочка только больше съеживается, отстраняется и от белой, и от черной, смотрит затравленно. В уголках глаз успевают блеснуть капельки слез — и тут же льдинками падают вниз, на древние камни аббатства. Холодно, как же холодно, могильная стылость оплетает ноги, поднимается от коленей, но Мария стоит неподвижно, не отпускает рук Бригитты, не опускает ладоней. Мнится ей: стоит глаза отвести, ладони отнять — и исчезнет Бригитта, растворится в тумане, разлетится снежинками, обернется первым ноябрьским снегом.

— Только тебе выбирать, Бригитта, — шепчет Мария, глядя в глаза падчерице, не пряча от нее ни мыслей, ни чувств. — Только тебе выбирать, где остаться, с кем остаться. Я могу только предложить — руку, тепло, помощь. Но выбор всегда твой.

Девочка верит. Да и как не верить, когда ладони мачехи — мягкие, теплые, живые — единственное, что ее греет, кроме искорки в ладонях, кроме лакомства в подарок матери, кроме хэллоуинского подношения мертвым, щедро сдобренного ягодами и кровью?

Тени скользят вокруг, все ближе и ближе, и глаза у них ясные и колючие, как у ледяной девы с лицом Бадб. Скрипят и стонут без ветра, тянут руки-ветви — вцепиться, отшвырнуть прочь, исхлестать, прогнать!

— Уже слишком поздно, — ласково шепчет белая дева, — она уже с нами, она уже наша.

Птичий грай за спиной, отчаянные, мощные хлопки крыльев, чужая боль кисла на вкус, как негодное вино.

— Еще не поздно, — шепчет Мария падчерице. — Еще не поздно. Только тебе выбирать.

Прочитать бы молитву, да слова не идут на ум, найти бы поддержку в псалмах, да который к месту? Мария снимает серебряный крест, кровь с него льется бесконечной струйкой, темная и холодная, как у мертвеца. Бригитта склоняет голову, позволяя надеть на себя крест, только на миг прячет взгляд, шепчет:

— Кто из них — настоящая?

Мария прикрывает глаза, дыхание замирает, словно каменная плита легла ей на грудь. Она и хотела бы подсказать, да не смеет. У Самайна свои законы, и ни живым христианкам, ни мертвым ведьмам не под силу их нарушать. Только и остается, что склониться и отойти.

Бригитта выпрямляется гневно, отнимает от груди ладони, и лежит в них круглый ладненький пирожок, усыпанный ягодами, такими алыми, что и в густой черноте самайновой ночи горят они самоцветами. Бесценный дар для близких и любимых, откуп от сил древних и голодных.

— Кто из вас — настоящая? — спрашивает Бригитта, переводя требовательный взгляд с черной на белую, с белой на черную. Голос ее звенит, как тетива, слова ее выпущенной стрелой рассекают ледяное чародейство, туманную мистику.

Но ответ ей искать самой.

Кого же она жаждала увидеть в эту ночь, к кому бежала сквозь туман, чей плач слушала по ночам вместо колыбельной? Кто из духов — ее мать? Та ли, что путеводной звездой вела сквозь лес, улыбалась нежно, гладила по волосам да пела колыбельные про стеклянные башни и затопленные города? Та ли, что черной птицей замерла за спиной нелюбимой мачехи, укутанная перьями, обезображенная клювом и когтями, кричащая яростно, рыдающая отчаянно?

Кому отдать подношение?

— Оставайся со мной, моя милая, — шепчет белая дева, и глаза ее сияют, как луна сквозь прорехи в тучах. — Оставайся со мной, не этого ли ты так хотела?

— Я люблю тебя, Бригитта, — шепчет женщина-птица, бледные губы кривятся жалко, опускаются бессильно руки, облетают на камни черные перья. — Я люблю тебя, доченька. Как бы я хотела, чтоб ты осталась со мной! Но больше хочу — чтобы ты жила.

Бригитта молчит, молчит, ибо время для слов закончилось. Ей ли не помнить сказки, что шептала над ее головою мать, старые сказки для черных месяцев, когда за стенами только стужа и тайна? О темных жителях полых холмов, о бесплотных гостях с той стороны реки, о нечеловечьих созданиях, блуждающих среди домов с Самайна по Йоль. И что объединяло их всех — как бы они ни были похожи на людей, как бы ни маскировались, ни льстили, ни лгали, желая проникнуть в дома, занять место, им не предназначавшееся, — они не умели любить. Любовь была для них настолько чужда и непознаваема, что даже говорить о ней они не могли.

И потому Бригитта не сомневается.

Она протягивает женщине-птице пирог души, руки ее дрожат, и в этом робком жесте больше любви и доверия, чем во всех словах, чем во всех молитвах, что за свою жизнь прочитала Мария.

Длинные руки Бадб тянутся к девочке, накрывают ее ладони, помогают разломить золотистый круг пирога. Марии же — смотреть, замирая от восторга, счастья и зависти.

— Я не успела выпустить тебя в небо, птенчик, — шепчет женщина-птица, и половина пирога души в ее когтях становится полупрозрачной слюдяным полукругом луны, — и ты поймала меня в капкан своей тоски. Пришла пора отпустить меня, Бригитта.

— Нет! Матушка, не покидай меня!

Бригитта плачет, слезы искрятся на побелевших от холода щеках, но боль ее — утолимая, боль примирения с утратой, и Мария сможет найти слова, чтоб утешить девочку, обязательно сможет…

Сияние сползает с белой девы, как солнечное пятно соскальзывает со стены на пол, тускнея и исчезая. Ослепительная, ледяная белизна оборачивается могильной стылостью, хрупкостью костяного фарфора, чья кромка острее любого лезвия. Глаза у белой девы сверкают грозно и колко, а от улыбки кровь замирает в жилах, скованная дыханием последней зимы.

Белая дева смотрит на Марию, улыбается, чуя и боль ее, и тоску, и зависть — да к кому, к мертвой ведьме! Слова ее, словно тонкие змеи, шелестят по камням, вползают в уши, чтобы отравить разум, посеять смуту, сломить волю.

— Мария, иди ко мне, Мария, иди ко мне и приведи девочку, иди ко мне, и в ледяном сне среди башен затонувшего города, что прекраснее всех городов на свете, она полюбит тебя, Мария, она склонится перед тобой, Мария, ты заменишь ей мать, Мария…

Но Мария сжимает крест, ткань на груди загрубела, задубела от темной крови, и волей-неволей проскальзывает мысль обыденная, совершенно неуместная здесь, среди серых развалин аббатства, под бархатом ночного неба: а отстирается ли блуза?

И наваждение белой девы разбивается, не успев подчинить Марию.

— Дома ждет теплое молоко и корица. Ты замерзла, Бригитта, пойдем домой, — говорит она, не чувствуя уже ничего, кроме усталости и спокойствия.

— Возвращайся домой, — вторит Бадб, — возвращайся в тепло, доченька.

Мария ловит ледяную ладошку Бригитты, спешит выйти из-под обрушенных сводов аббатства, да обратная тропка исчезла, словно сам лес шагнул им навстречу, выпростав корни-арки из мерзлой земли.

Белая дева смеется, и смех колючками падает под ноги.

— Оставайся со мной, Бригитта, — нежно поет она, не скрывая пасть, полную острых зубов, — оставайся со мной, в царстве под холмом, в городе под водой, ибо иного ты уже не увидишь!

Тьма обрушивается водопадом, пряча и серые камни, и белую деву, и колючие звезды в небе, и тропу среди тумана. Мария только крепче стискивает ладонь Бригитты, пока та не вскрикивает от боли. Но даже тогда непросто заставить себя ослабить хватку — вдруг вырвут ее из рук, отберут, унесут?

Слишком близко врата Аннуина, слишком близок час их открытия. Бадб в тоске запрокидывает голову, словно пытаясь удержать слезы, забыв, что вороньи глаза плакать не могут. Мертвая ведьма знает, кому служит белая дева, знает ее господина — мастера охоты, лучшего загонщика, белого, яркого, сиятельного.

Знает, что его гончие только и ждут часа, чтоб вырваться из бездонного мира, знает, что врата вот-вот откроются, знает, что пощады живым не будет.

Лучше бы и правда здесь похоронили дьявола.

— Матушка? — шепчет Бригитта, и тоска подсказывает Бадб решение — единственно верное.

— Я здесь, моя девочка. Пока еще здесь.

Она приняла пирог души из рук дочери — ровно половину, по древним правилам. Слишком мало, чтобы вернуться. Достаточно, чтобы притвориться живой. Слюдяной полукруг в птичьих когтях тает, рассыпается искорками, и золотистые крупинки поднимаются над Бадб, оседают пыльцой на плечах и перьях, на клюве и когтях.

И они исчезают, оставляя вместо себя нагую плоть и человечье лицо.

На одну ночь Бадб подобна живым — и так же слаба и беззащитна, как и они.

Последняя крупица ее силы расправляет огромные черные крылья за ее плечами, вспархивает вороной — самой огромной, самой черной из тех, что когда-либо кружились над полями битв.

Но глаза у нее — светлые, такие же ясные, как и у Бадб.

Мария смотрит с молчаливым ужасом — но не перед богопротивным ведьмовством. Она понимает. Она и сама поступила бы так же.

— Береги мою дочь, Мария, — улыбается Бадб бескровными губами, и впервые к ее хриплому шепоту не примешивается карканье. — Даже зная, что я не приду, не смогу прийти, чтоб проверить тебя, напугать, наказать — береги, заклинаю!

Мария смотрит серьезно, лицо ее черно, как на похоронах.

— Ты ошибаешься, ты будешь рядом. Ибо в любви своей ты свята не меньше, чем те, в чью славу возводят церкви, те, к кому мы обращаем сердца и молитвы. Я буду просить Господа за тебя, Бадб. Он услышит меня, обещаю.

— Благословенна будь, — одними губами отвечает Бадб, склоняется к Марии, целует ее — как собственное дитя.

Она берет за руки Марию и Бригитту, нежно сжимает их пальцы, и тепло, и легко ей, что сейчас она может не бояться, что изранит их черными вороньими когтями. Земля дрожит под их ногами, ходит волнами, словно гигантский змей ворочается в недрах, пробуждаясь после долгого сна.

— Бегите, — говорит Бадб, — бегите и не оглядывайтесь, бегите и не вслушивайтесь в завывания ветра. Птица укажет вам путь.

Она отпускает их, отталкивает, и светлоглазая ворона взмывает над ними, летит прочь, сквозь тьму, туда, где клубится туман тайных троп.

Бадб уже в спину шепчет:

— Не горюй обо мне, Бригитта.

И оборачивается навстречу хозяину охоты и белошерстым, красноухим гончим его.

Птица летит перед нами, то взмывает, то пикирует к самой земле, склевывая с нее крошки, золотистые, словно искры из очага. Сзади воет страшно и дико, но жена моего отца идет рядом, держит меня за руку и шепчет, шепчет свои молитвы, и за ними мне не расслышать в вое ветра крика — звериного ли, человечьего ли.

Хочется вырвать ладонь из ее мягких теплых пальцев, броситься назад, к матери, обнять ее и не отпускать, ни за что не отпускать! Даже перед лицом смерти сжимать ее руку. Но жена моего отца держит крепко, и я благодарна ей за это.

Матушка ясно высказала свою волю, и она взросла на ее любви. Я могла бы пренебречь и волей ее, и доверием — о, я почти готова так и сделать! — но не любовью.

И потому я возвращаюсь вместе с женой моего отца по тропинке из хлебных крошек.

На околице города ворона кричит трижды и улетает, исчезает, черная, в черноте предрассветного неба. На глаза наворачиваются слезы — вот и последняя часть матушки покинула меня, оставила одну. Но жена моего отца, мягкая, белокурая женщина, так не похожая на матушку, вздыхает прерывисто, словно от невыносимой потери, смаргивает слезы и говорит:

— Она все равно рядом, Бригитта. Бадб всегда будет рядом с нами.

И голос ее дрожит.

Матушка оставила меня не одну.

Дома, растопив очаг и заново согрев молока, мы молчим. У тыкв улыбки почернели, а на их макушки медленно опускается белая крупа — первый снег. Смерть сама победила смерть, чтоб торжествовала жизнь. Мне же только и остается, что достать свою половинку пирога, остывшего, зачерствевшего, словно не ночь прошла, а год. Это хлеб, всего лишь крошащийся хлеб и немного ягод.

Но я разламываю его пополам и делю с Марией.

Статьи

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны

Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты

И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным

Про сорок на виселицах и не только.

«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

Всякая дверь — любая дверь

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Математик и бывший пилот ВВС Элма Йорк пытается доказать, что женщины в космосе могут не уступать мужчинам. Феминистическая фантастика без перегибов.

Показать ещё

Спецпроекты

Все спецпроекты

Все спецпроекты